Dans l’histoire constitutionnelle et politique de la France des temps modernes, l’un des principaux invariants réside dans l’affirmation progressive mais répétée de l’indivisibilité de son organisation institutionnelle ; de la monarchie encore balbutiante aux Conventionnels jacobins, celle-ci a traversé les âges et les régimes politiques, au point d’articuler le corps social autour de ce principe unitaire fondateur.

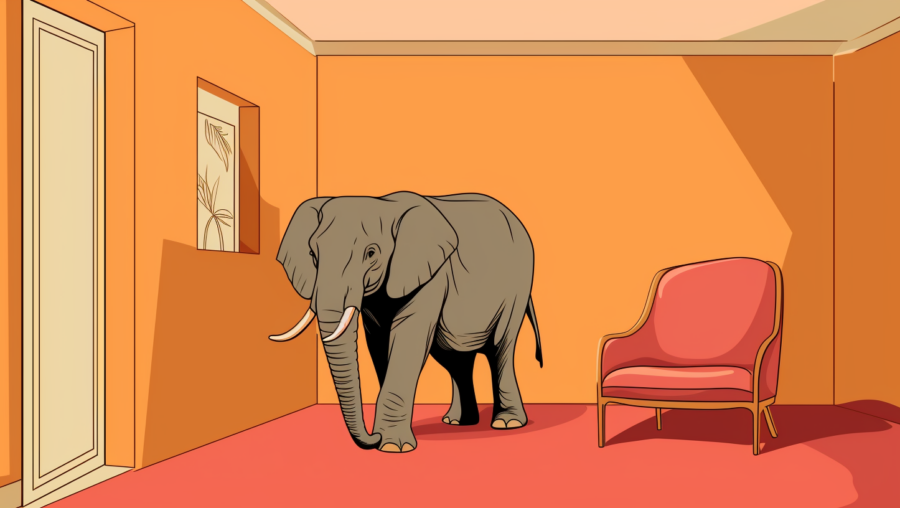

À mesure que le XXIe siècle approchait, le tissu social français se fractura. À grands coups de dénonciation de séparatisme et de mesures sécuritaires, on avait espéré réduire le fossé entre les différentes communautés. Le temps passe mais rien n’y fait, le modèle français est en crise : souffre-t-il d’une archipellisation ou s’agit-il d’un leurre ?

Éléments de réponse avec Luc Rouban.

Luc Rouban est directeur de recherches au CNRS et travaille au Centre de recherches politiques de Sciences Po, le Cevipof, depuis 1996. Il est l’auteur de La fonction publique en débat (Documentation française, 2014), Quel avenir pour la fonction publique ? (Documentation française, 2017), La démocratie représentative est-elle en crise ? (Documentation française, 2018) et Le paradoxe du macronisme (Les Presses de Sciences po, 2018) et La matière noire de la démocratie (Les Presses de Sciences Po, 2019), Quel avenir pour les maires ? à la Documentation française (2020). Il a publié en 2022 Les raisons de la défiance aux Presses de Sciences Po.

En février 2021, vous avez publié une note de recherche intitulée “La République désintégrée” composée de deux parties distinctes : la première s’attache à analyser les résultats de l’enquête menée, en proposant deux choix de réponses communautaires (« considérez-vous la France comme une nation assez unie malgré ses différences » ou bien « un ensemble de communautés qui cohabitent les unes avec les autres ») ; la seconde, là où réside l’intérêt majeur de ce travail, intègre la possibilité pour les personnes interrogées de ne se revendiquer d’aucune forme communautaire (nation unitaire ou tout autre forme de communauté). Les résultats sont édifiants : 45 % des enquêtés ont opté pour cette dernière, comment l’expliquez-vous ?

LR : Premier élément : nous avons renouvelé l’enquête une année plus tard et le taux n’était plus de 45%, mais 52 % !

Ce fait anomique est donc un élément structurel important de la société française, ce n’est pas un accident. Ce phénomène est une caractéristique française que l’on ne retrouve pas dans les autres pays européens, en tout cas, pas à ce degré alors que les niveaux de confiance politique ne sont guère plus élevés. Les facteurs explicatifs sont complexes mais peuvent être mis en parallèle avec ceux des Gilets jaunes – plus globalement ceux du malaise démocratique-, à savoir une perte de repères pour une grande partie de la population du fait de la mondialisation (famille, perception des métiers), un sentiment d’isolement social très prégnant, une perte progressive de normes collectives partagées (délitement de la notion de mérite autour du travail, sentiment que les mêmes sont systématiquement les perdants) et des incertitudes grandissantes sur le quotidien et la manière de faire société. Cela crée un fort sentiment d’ostracisme à l’intérieur de la société française.

D’où vient ce décalage entre un agenda politico-médiatique entériné par des ouvrages de choix du moins le croit-on, au premier rang desquels figure L’archipel français de Jérôme Fourquet qui fait la part belle à une communautarisation grandissante de la nation (séparatisme, salafisme…) et le sentiment majeur d’anomie ressenti par les Français ?

LR : Il y a d’abord un problème méthodologique : les sondeurs ne sont pas des sociologues. Dans son ouvrage, Jérôme Fourquet met l’accent sur les modes de consommation, l’évolution des prénoms et il en conclut qu’il y a des communautés. Il n’interroge que très peu ces éléments matériels, en partant du principe que la question n’est pas de savoir si les personnes se reconnaissent ou non dans une communauté, mais laquelle et pourquoi. Le passage entre les modes de consommation et les identités culturelles et la notion de communauté intégrée n’est pas démontrée.

Ce genre d’ouvrages vient renforcer un discours préétabli sur une France supposément communautaire avec des tensions internes entre ces communautés, ce qui est un moyen de justifier et de légitimer une offre politique qui se cale sur ses demandes communautaires. Dans le fond, ces discours ont été développés par les droites radicales, celui d’Éric Zemmour beaucoup plus que celui de Marine Le Pen d’ailleurs, et ont été repris par les médias car plus susceptibles de marcher et d’expliquer la montée du RN. C’est une grille de lecture simpliste et, en définitive, erronée.

Est-il possible de réaliser une cartographie de cette anomie française ?

LR : Les anomiques, désormais majoritaires, sont généralement des personnes qui sont peu diplômées (catégories socioprofessionnelles modestes), en situation de précarité économique, sans possibilité de mobilité sociale avec une perception subjective détériorée de leur profession. On note par ailleurs que la catégorie socioprofessionnelle objective est moins déterminante qu’autrefois ; la perception et l’évaluation subjectives sont essentielles.

C’est cela le véritable problème : cette appréciation subjective détériorée vient d’une faible mobilité sociale et génère de la défiance (cf. Les raisons de la défiance), l’anomie…

Vous écrivez “La référence à la communauté nationale est devenue le marqueur d’une bonne intégration sociale”, apanage des catégories socioprofessionnelles supérieures. N’est-ce pas contradictoire avec l’image d’une élite française mondialisée qui se rêve en citoyen du monde ?

LR : Là aussi, cette grille de lecture entre ceux qui seraient de « nulle part » et d’autres « de quelque part » est assez sommaire et simpliste. En réalité, lorsque vous regardez les Français de l’étranger, ils se sentent souvent profondément Français, parfois plus que les Français présents sur le territoire national.

L’ouverture au monde ne veut pas forcément dire désaffiliation avec la communauté nationale ; il y a différents niveaux de culture : la culture fonctionnelle prend plus de place qu’avant mais ne détermine pas l’appartenance nationale.

L’enquête menée révèle également que les électeurs du Rassemblement national, composés pour l’essentiel de catégories populaires dans des zones périphériques, sont nombreux à être anomiques : ils votent pour un parti qui fait de la communauté nationale unie une priorité tout en ne se reconnaissant pas dans celle à l’œuvre. Cette analyse est-elle toujours d’actualité après ces scrutins présidentiel et législatif avec l’élargissement notable du socle électoral RN, notamment au sein des cadres de la fonction publique ?

LR : Oui, en partie. On assiste à une transformation du RN (banalisation, notabilité) qui se retrouve dans l’élargissement de l’électorat, notamment à travers le mouvement d’électeurs de droite vers Éric Zemmour et Marine Le Pen entre 2017 et 2022 (classes moyennes et classes moyennes supérieures, notamment).

Il est difficile de tirer des conclusions aujourd’hui puisque la mutation continue. Le discours du retour de la nation française autour d’un État fort, porteur de normes identifiables et présentées comme conformes à notre histoire, attirent en tout cas fortement les anomiques.

Comment analyser ce fait anomique chez les jeunes (les 18-24 ans en tête) ?

LR : La catégorie jeunes est peu pertinente sur le plan sociologique, en réalité. Elle regroupe une grande diversité de situations. Les phénomènes générationnels sont relativement secondaires par rapport au niveau de libéralisme culturel ou économique, par exemple.

L’un des éléments majeurs qui explique cette anomie grandissante parmi cette catégorie relève de la dépréciation du diplôme, source d’inquiétude et d’incertitude car ne garantissant plus un emploi conforme du fait de la massification scolaire. Cela rejoint la perte de repère ; le diplôme est devenu spéculatif. D’autant qu’en France, le phénomène de culte du diplôme reste très prégnant.

Attardons-nous sur les conséquences de ce fait anomique, vous établissez un lien de cause à effet entre isolement social, anomie et accointance avec des solutions politiques autoritaires. Comment cela pourrait-il se traduire ?

LR : Il y a effectivement un lien entre ces phénomènes ; l’attente d’efficacité immédiate est forte, ce qui pousse plus de 40 % des enquêtés à ne pas revendiquer un attachement à la démocratie pour préférer une efficacité et des actions concrètes incarnées par des solutions autoritaires. Le décalage entre un sentiment d’inefficacité rattaché à la démocratie et une inclinaison pour des solutions politiques autoritaires auxquelles on rattache une forme d’efficacité se creuse.

En attendant, les niveaux d’abstention devraient continuer à atteindre des niveaux records, la défiance vis-à-vis du personnel politique – à ne pas confondre avec la politique- aussi, avec la crainte que les violences sur les élus et entre les citoyens continuent d’augmenter. De ce point de vue, on observe aussi une mutation citoyenne : du citoyen au sens civique du terme, on est passé à une vision consumériste ; le rapport doit être direct et est dicté par les intérêts personnels immédiats qui sont la boussole principale du citoyen, un peu comme au supermarché.

Ces comportements citoyens de plus en plus consuméristes vont se heurter à la gravité des enjeux notamment climatiques qui vont nécessairement entraîner des contraintes de plus en plus fortes ; cette contradiction est susceptible de favoriser les tensions du fait d’une autorité forte et, in fine, des violences.

Dans les comparaisons avec le Royaume-Uni ou l’Allemagne, les degrés d’anomie y est moins élevé, est-ce à dire que le modèle unitaire français est voué à se décentraliser largement pour ne pas éclater ?

LR : Là aussi, il y a une contradiction : notre identité institutionnelle et politique se repose sur un État centralisé puissant avec un corps social uniforme qui est vécu comme de plus en plus impuissant (cf. crise sanitaire) et incapable de tenir ses promesses. Nous restons pourtant attachés à ce centralisme.

En tout état de cause, il me semble que la France a besoin de se réorganiser sur des bases claires et saines, ce que la décentralisation actuelle ne permet pas : complexité administrative, doublon dans les compétences, transfert de compétences mais pas des ressources financières… Une simplification claire et une réorganisation intelligente de notre organisation territoriale sous la forme d’une décentralisation me semble à même de réduire le degré d’anomie. La difficulté reste notre passion pour l’égalité qui, soyons optimistes, change un peu : d’une égalité théorique, on note un changement vers une égalité des chances qui tient davantage compte des différences sociales et territoriales.

45 ou 52 %, c’est un sacré bataillon ! Et si les anomiques étaient les Mr Jourdain du communautarisme ?

Il suffit alors d’une petite étincelle – un 80 km/h ou une taxe carbone, par ex – pour leur faire prendre conscience qu’ils se ressemblent bigrement et qu’ils sont nombreux à partager les mêmes emm.rdes, pardon les mêmes valeurs.

Anomie et “Achipellisation” du pays ne sont pas contradictoires.

Chercheur ou pas , l’auteur devrait relire plus attentivement l’ouvrage de Fourquet. La communautarisation existe bien, et elle ne concerne pas que la population étrangère ou d’origine immigrée de civilisation musulmane mais aussi des populations de souche française.

Bien sûr !

Notre auteur semble renâcler devant le réel.

La tentation communautaire est ancrée dans la nature humaine. Elle s’exprime plus fortement à chaque vent contraire. Et la vie est rarement calme plat sur mer d’huile.

Une vignette moto, et hop, c’est une fédération motarde qui se crée.

Une guerre, et on devient patriote.

Pour paraphraser Cicéron :

– C’est dans l’adversité que se constituent les vrais amis.

On peut nommer les problèmes du pays de multiples façons, il me semble que son désamour est le premier des maux.