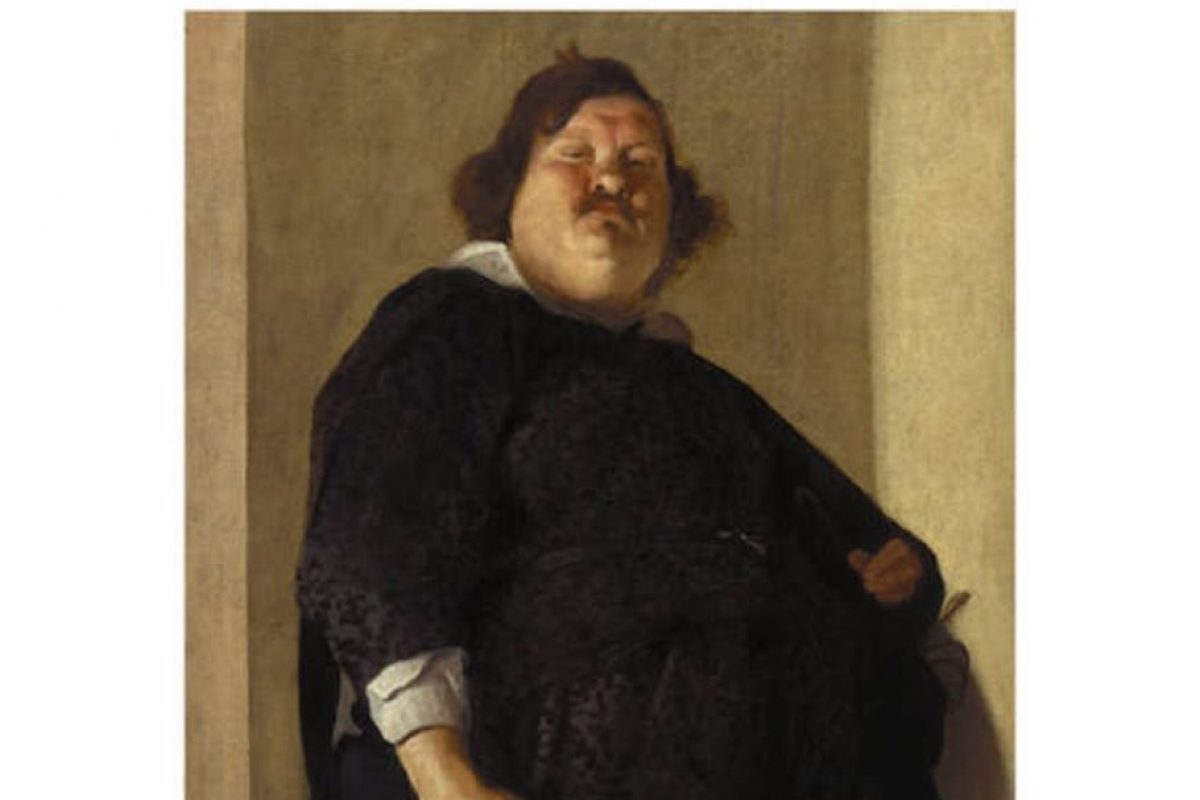

Dans cette histoire de l’obésité, on découvre la graisse, l’embonpoint, le potelé des corps moelleux, et les représentations imaginaires du gras au long des siècles.

Par Jean-Baptiste Noé.

Historien des corps et de la beauté, Georges Vigarello a signé un ouvrage saisissant intitulé Les métamorphoses du gras. Cette histoire de l’obésité nous conduit du Moyen-Age à l’époque contemporaine, et à travers les arcanes des représentations symboliques, des traités diététiques et médicinaux. Dans cette histoire, on découvre la graisse, l’embonpoint, le potelé des corps moelleux, et les représentations imaginaires du gras au long des siècles. Le livre de Georges Vigarello bouleverse quelques certitudes. Il démontre deux choses essentielles :

Historien des corps et de la beauté, Georges Vigarello a signé un ouvrage saisissant intitulé Les métamorphoses du gras. Cette histoire de l’obésité nous conduit du Moyen-Age à l’époque contemporaine, et à travers les arcanes des représentations symboliques, des traités diététiques et médicinaux. Dans cette histoire, on découvre la graisse, l’embonpoint, le potelé des corps moelleux, et les représentations imaginaires du gras au long des siècles. Le livre de Georges Vigarello bouleverse quelques certitudes. Il démontre deux choses essentielles :

1/ Le gros a toujours été mal vu. Certes, le gras est lié à la richesse, car le gros est celui qui peut manger, par opposition au famélique pauvre ; mais le gros c’est aussi celui qui ne sait pas se restreindre, qui est goinfre, et qui gaspille la nourriture. La réprobation du gros est assez générale.

2/ En revanche, ce que nous nommons gros évolue. Un chapitre intéressant étudie ainsi les controverses des médecins du XIXe siècle pour savoir à partir de quel moment on peut considérer une personne comme grosse. La grosseur, et donc la maigreur, n’a pas toujours eu les mêmes critères. Ce qui pouvait apparaître comme maigre il y a un siècle est ainsi vu comme potelé aujourd’hui.

Il y a ainsi un art de la mesure et de la définition du juste poids, qui apparaît au cours du XIXe siècle, quand les corps se dénudent, sous l’effet entre autres du sport et de la mode des stations balnéaires. Le discours moralisateur sur le gras, hérité du religieux, demeure, mais il trouve désormais ses racines dans la pensée esthétique et la notion de santé. Le positivisme scientifique se manifeste aussi dans le rapport au corps. Ce qui est aussi nouveau à l’époque contemporaine, c’est que le gros est vu comme une maladie. Il faut donc s’en soigner, et pour cela les thérapies se multiplient. C’est le début de nos fameux régimes, dont l’imagination ne cesse de foisonner.

Si l’embonpoint est donc un échec de la volonté, la signification du gras n’a cessé d’évoluer. La question de l’apparence n’est donc pas nouvelle, mais sa signification est en revanche toute polymorphe ; un peu comme les corps qu’elle essaye de former.

— Georges Vigarello, Les métamorphoses du gras, Points, juin 2013, 362 pages.

—-

Lire aussi : La graisse, ce faux ennemi

“Le discours moralisateur sur le gras, hérité du religieux, demeure, mais il trouve désormais ses racines dans la pensée esthétique et la notion de santé.”

Et c’est ainsi que l’hygiénisme est devenue une religion, que des scientifiques ont basculé dans une fonction de clergé séculaire au service du socialisme, etc.