Par Gilles Martin.

Je recevais cette semaine, dans le cadre des conférences de PMP au collège des Bernardins, Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF, et Olivier Babeau, Président fondateur de l’Institut Sapiens, qui appelle à manifester pour un “second humanisme”. Il est aussi diplômé de troisième cycle de philosophie.

Le thème était : “À quoi sert la concurrence pour le management ?”. Mais il s’agissait surtout d’écouter le témoignage d’un dirigeant venu pour “accélérer la transformation d’EDF”.

Car, paradoxalement, à son arrivée en 2014, Jean-Bernard Levy n’a pu que constater que, malgré l’ouverture à la concurrence existant depuis plus de 20 ans pour les entreprises, et plus de 10 ans pour les particuliers, elle n’avait pas donné véritablement le coup de fouet que l’on aurait pu espérer, et qui avait été constaté, par exemple, lors de l’ouverture du secteur des Télécoms.

Alors, il s’est attelé à “donner envie à chacun, grâce à la concurrence, de se sublimer”, envie de réaliser des projets, des rêves.

Décentraliser, penser local

Et pour cela, deux clés : décentraliser, et donner les moyens de l’innovation au niveau local. Ainsi, le budget de R&D, qui représente 600 M€, est aux deux tiers entre les mains des Métiers, qui en pilotent l’utilisation, et un tiers au Corporate.

Première étape : fixer un cap (c’est son plan stratégique “Cap 2030″), et ouvrir la maison, qui avait le culte du secret, pour développer le dialogue. Il revient tout heureux d’une session de COMEX filmée et castée pour tous les salariés, pendant deux heures et demi, étape ultime d’un échange dans toute l’entreprise, ” Parlons Énergie”, où 20.000 collaborateurs ont participé. Pour bien montrer que la démarche était décentralisée, il est allé lui-même “dans la banlieue de Clermont-Ferrand” pour participer aux réunions.

Mais pour donner cet élan, il a été nécessaire de “changer de paradigme” (“pour utiliser un mot qui ne veut rien dire” a-t-il ajouté) : ce n’est pas la part de marché qui va être le vecteur, car justement la concurrence va plutôt faire baisser naturellement la part de marché d’EDF sur ses marchés. Il faut trouver une nouvelle fierté. Ce qui va aider, c’est le numérique, pour faciliter par exemple le domaine commercial ; c’est aussi l’investissement dans les énergies renouvelables, le plan sur le solaire. Ce déplacement de paradigme lui semble une orientation majeure à passer. Et puis décentraliser n’est pas une histoire d’organisation, comme il nous l’a dit, mais d’abord un état d’esprit. Il veut aussi sortir le Groupe d’une vie en silos, et faire travailler de façon transverse.

Priorités stratégiques

Il a enfin structuré son plan, pour le COMEX, autour d’un nombre limité de priorités stratégiques, car il a trouvé à son arrivée une situation où les projets locaux étaient souvent spectaculaires, mais où la vision de synthèse était insuffisante. Au passage, il a aussi rajeuni le COMEX (il note avec humour qu’il est le plus âgé).

On a aussi bien senti, à son sourire, qu’il a bien aimé réduire les effectifs (pas autant, vu le contexte, que dans d’autres Groupes industriels qu’il cite en exemple), réduire les dépenses (il nous explique que la formation ne se juge pas au montant des dépenses par rapport à la masse salariale, mais à la qualité de la formation ; il a donc réduit les dépenses de formation). Là aussi il y a changement de paradigme. En 2016, quand les prix et les parts de marché ont chuté il n’a accordé aucune augmentation générale de salaire, du jamais vu depuis la Libération. Il insiste, on sent qu’il en est fier : “Pas un fifrelin n’a été donné”. Cette période est passée, et maintenant il faut redonner confiance dans l’avenir de l’entreprise, qui avait diminué aussi en cette période de tourmente.

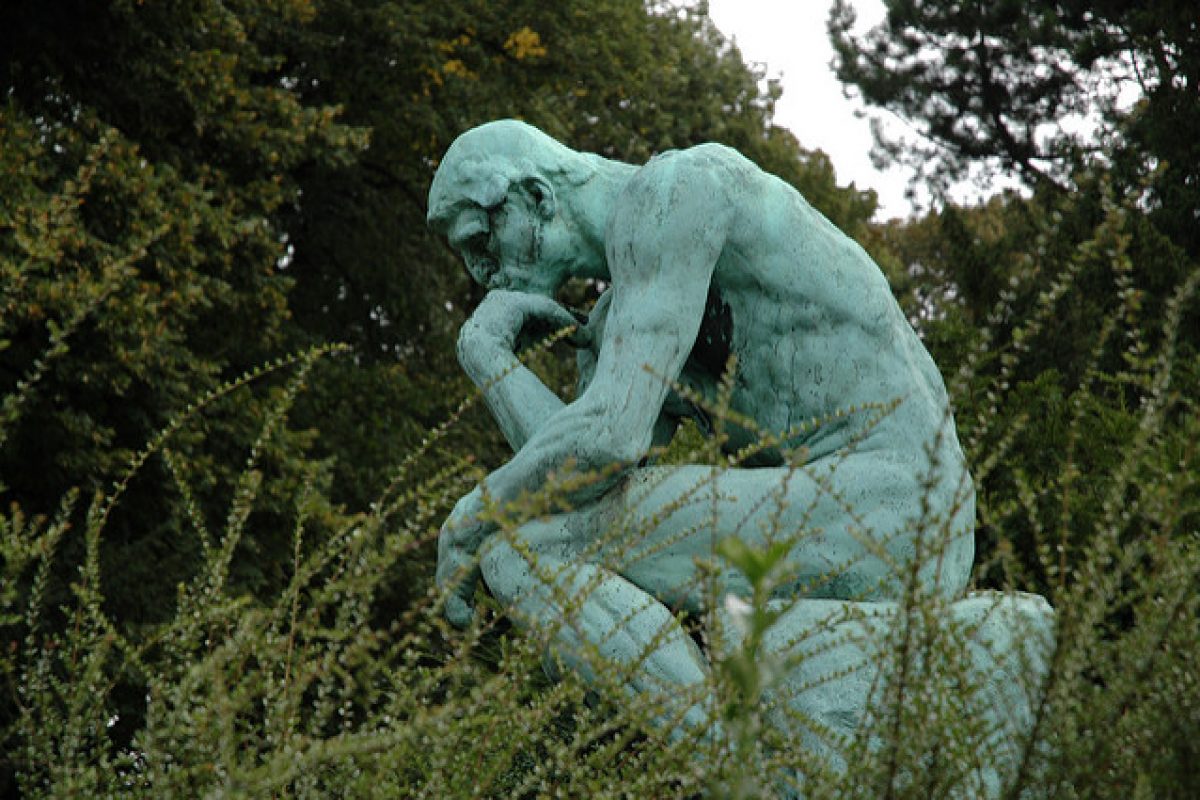

Avec Olivier Babeau, nous sommes passés à une autre vision de la transformation : selon lui, ce qui attend les entreprises aujourd’hui, c’est de devenir les coachs de la transformation des hommes vers un second humanisme. Bigre ! C’est quoi ça ?

Second humanisme

Il nous explique que nous sommes maintenant dans une société d’hyper-choix, qui nous conduit en fait à ne plus savoir choisir ; et donc à une hyper standardisation. Nous regardons les mêmes films, avons les mêmes désirs, et il est de plus en plus difficile d’y résister. Avec internet, nous trouvons tout sur Google en deux clics, nous perdons nos capacités cognitives, nous ne prenons plus la peine de nous souvenir. Et nous lisons sur internet sans nous en souvenir. Alors qu’hier, les machines étaient au service de l’homme, pour leur éviter de se fatiguer, aujourd’hui ce sont les hommes qui sont au service des machines.

Dans le monde de l’hyper-choix, le risque est fort d’abdiquer son humanité au profit des machines qui feront tout à notre place. L’entreprise a pour nouvelle mission de permettre aux humains de rester des humains (car maintenant nous allons devoir choisir d’être un homme), et de permettre aux collaborateurs d’être des accompagnateurs de l’intérêt à long terme de leurs clients. Pour que l’avenir ait besoin de nous.

Nos deux invités se sont retrouvés sur un concept plus d’actualité que jamais : la quête de sens.

C’est une attente forte dans la société, pour nous tous, et pour les collaborateurs dans l’entreprise.

Jean-Bernard Levy nous a rappelé combien chez EDF, le sens de l’intérêt général (qui n’a rien à voir avec le fait d’avoir un actionnaire public ; car il est un libéral croyant à l’intérêt général) est resté fort. Le système de péréquation tarifaire (le prix est le même partout) est un pilier fort ; les ouvriers d’EDF et d’ENEDIS font tout pour effectuer les réparations en tension, sans couper le courant pour les villages alentours.

Parler du sens, c’est parler des valeurs. Et pour Olivier Babeau, alors que nous vivons dans une société de moins en moins relativiste, et plein de dogmatisme, la valeur qu’il nomme, en bon libéral, est celle de tolérance. Comment accueillir tout le monde en ayant une tolérance réciproque ?

Le sens c’est une façon active d’être au monde, de ne pas demander ce que le futur pourra faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour le futur. Qu’allons-nous faire de toutes ces technologies ?

L’enjeu est finalement de devenir acteur de la création de sens dans l’entreprise et dans la société.

Tout un programme pour un PDG et pour chacun.

—

Laisser un commentaire

Créer un compte