Première partie ici

Deuxième partie ici

Troisième partie ici

Quatrième partie ici

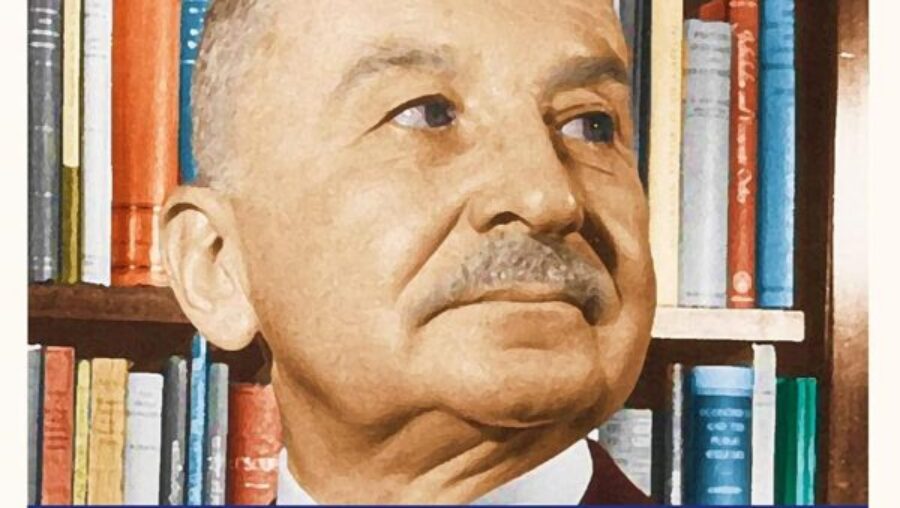

Les penseurs de la loi de Say de nos jours : Steven Kates et Mark Skousen

Comme nous avons vu dans cette série d’articles, les dépenses improductives trouvent leurs fondements dans la rhétorique keynésienne de la déficience de la demande (qui trouvait déjà des échos chez les mercantilistes, et après Malthus et Sismondi).

Cependant, des dépenses qui n’ajoutent rien en termes de valeur ajoutée restent des dépenses improductives, incapables de relever le niveau général de la demande (en l’absence d’une augmentation générale de l’offre), n’étant bonnes qu’à dissiper la richesse générale de la société. Bien entendu, le calcul du PIB comptabilise ces dépenses improductives comme des vraies richesses, alors qu’elles ne sont ni demandées sur un marché, ni soumises à un système de prix.

C’est le propos de Steven Kates (ou ceux de Murray Rothbard avant lui, et quelques autres encore), comme celui de Mark Skousen.

Il faut des dépenses productives (de l’épargne et de l’investissement) pour faire repartir la machine

Cette doctrine a si bien pris place qu’en France, l’emploi des uns ne sert qu’à détruire la valeur créée par les productifs, sous couvert de relance budgétaire (la fameuse relance qui n’a jamais fait bouger le taux de chômage et a entraîné l’endettement du pays). Au diable l’orthodoxie budgétaire, qui se tenait sur les épaules de la vraie rigueur, du budget à l’équilibre et des faibles impôts, pour ne pas empêcher la formation du capital, source première de l’amélioration des processus de production.

Celui dont l’emploi trouve sa source dans la dissipation des richesses qui pourraient financer des dépenses productives (destinées à la reproduction des richesses et à l’amélioration des processus de production) verra s’éteindre son revenu en même temps que la volonté de faire de l’argent (gros mot de tous ceux protégés de l’incertitude inhérente aux marchés et aux changements réguliers des goûts, des conditions de production, etc.), puisqu’un parasite s’éteint en même temps que meurt le corps sain. C’est très souvent arrivé à ce point d’inflexion que les pays se sont réformés, comme en attestent les situations délicates qu’ont connu le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Nouvelle-Zélande dans les années 1980, ou l’Allemagne dans les années 2000. La France a bien entendu loupé sa chance de se réformer à ces époques, pour se prendre toujours plus profondément dans la situation qui est la sienne aujourd’hui.

Observons un peu le graphique ci présent.

Sur l’axe des abscisses, vous avez le niveau de l’investissement.

Sur l’axe des ordonnées, vous avez le niveau de la consommation (C) et des dépenses gouvernementales (G).

La courbe liant l’axe des ordonnées et l’axe des abscisses représente la Frontière des Possibilités de Production.

In est la configuration qui permet de maintenir l’état stationnaire (il n’y a pas de croissance).

Si le niveau de consommation et de dépenses publiques augmente et qu’il n’y a pas assez d’investissement, la courbe des FPP se déplace vers l’extérieur.

Si l’accumulation de l’épargne et l’investissement s’accroissent, l’économie devient plus productive, et la courbe des FPP se déplace vers l’extérieur.

Comme cela a été écrit précédemment, ce n’est pas la stimulation de la demande agrégée qui permet à l’économie de croître.

Pour reprendre le titre d’un célèbre papier de Friedrich Hayek, c’est « L’investissement qui augmente la demande de Capital ».

Sur cet autre graphique, on voit deux scénarios, le scénario B (disons la France qui continue à augmenter ses dépenses publiques et les impôts afférents) et le scénario A (disons l’Allemagne qui diminue le niveau de ses impôts et de ses dépenses publiques pour restaurer et augmenter le niveau des investissements du pays).

Sur cet autre graphique, on voit deux scénarios, le scénario B (disons la France qui continue à augmenter ses dépenses publiques et les impôts afférents) et le scénario A (disons l’Allemagne qui diminue le niveau de ses impôts et de ses dépenses publiques pour restaurer et augmenter le niveau des investissements du pays).

Dans un futur plus ou moins proche, la FPP de la France sera moindre que celle de l’Allemagne. Mais nous pouvons aussi aller chercher des exemples plus loin dans l’histoire.

Les cas du Royaume-Uni et de l’Australie pendant la Grande Dépression

L’histoire des politiques publiques en période de récession est riche d’enseignements.

Nous pouvons tout aussi bien aller chercher des exemples durant la période de la Grande Dépression (qui n’a été grande qu’aux États-Unis).

En Grande-Bretagne, durant cette période la politique économique a vu l’application d’une approche classique à part entière. Une politique d’équilibre budgétaire et de maîtrise des dépenses a été adoptée. En 1933, le budget était équilibré et c’est à partir de 1933 que la Grande-Bretagne est sortie de la récession des quatre années précédentes. Le chancelier de l’Échiquier britannique, Neville Chamberlain, a fait cette déclaration explicite lors du Comité du budget en 1933, en louant le retour à l’équilibre budgétaire :

“En tout cas, nous sommes libérés de cette crainte qui assaille tant de personnes moins bien placées, la crainte que les choses ne s’aggravent. Nous devons notre libération de cette crainte en grande partie au fait que nous avons équilibré notre budget.”

Et du côté de l’Australie, que s’est-il passé ?

Durant la crise de 1929, le gouvernement travailliste de Scullin a pris la décision d’adopter le “plan des Premiers ministres”, qui visait à réduire les dépenses publiques, à revenir à un excédent budgétaire et à réduire les salaires. Selon la théorie keynésienne ultérieure, rien n’aurait été considéré comme moins susceptible d’aboutir à un retour à la prospérité, mais c’est malgré tout ce qui s’est passé.

Le compte-rendu fait par Edna Carew (The Language of Money, 1996) est parlant :

« En juin 1931, le gouvernement australien de Scullin a adopté une stratégie visant à réduire les taux d’intérêt et à diminuer les dépenses de 20 %, en partie en réduisant les salaires du secteur public. L’objectif était de réduire les énormes problèmes de déficit budgétaire de l’Australie. L’Australie devait mettre de l’ordre dans ses comptes si elle voulait continuer à obtenir des financements étrangers. Une dévaluation avait déjà été imposée et une augmentation des tarifs douaniers avait été tentée. La raison d’être du plan des Premiers ministres était de raviver la confiance des entreprises. Le plan est accueilli comme un exemple de planification économique créative ; Douglas Copland affirme qu’il s’agit d’un “mélange judicieux d’inflation et de déflation”. Plus tard, il a été critiqué comme étant trop déflationniste. »

Plus tard, la politique australienne a été jugée trop déflationniste par les apprentis sorciers keynésiens. Cependant, l’Australie a été parmi les premiers pays à se remettre de la Grande Dépression. Le creux de la vague a été atteint en 1932 et, à partir de là, la situation s’est améliorée d’année en année, alors qu’il aura fallu aux États-Unis attendre la Seconde Guerre mondiale pour en sortir).

Comment véritablement mesurer le niveau des richesses ?

C’est un mécanisme assez obscurci par les mesures classiques de la croissance économique (GDP), car celle-ci intègre également les dépenses somptuaires n’ayant pas pris naissance sur un marché à l’aide d’un réel mécanisme des prix (ainsi la valeur comptabilisée à l’aide de la croissance économique est souvent fictive, et ne mesure pas réellement la valeur créée ou détruite au sein de l’économie). C’est pour cela que Mark Skousen (un économiste Autrichien, avec une méthodologie quelque peu chicagoanne) a forgé un outil statistique plus à même de mesurer la création et la production réelle de richesses : La Production Brute (ou Gross Output).

Pour Mark Skousen, le GO (ou PB) est une mesure de l’économie de fabrication, tandis que le PIB représente l’économie d’utilisation. Les deux sont essentiels pour comprendre le fonctionnement de l’économie. Comme le concluent Dale Jorgenson, Bill Nordhaus et Steven Landefeld (ancien directeur du BEA, Bureau of Economic Analysis, responsable du développement des nouvelles données trimestrielles sur la production brute) :

“La production brute [GO] est la mesure naturelle du secteur de la production, tandis que la production nette [PIB] est appropriée comme mesure du bien-être. Les deux sont nécessaires dans un système complet de comptabilité” (Jorgenson et al. 2006, p. 5).

Le GO a évolué à partir des tableaux d’entrées-sorties développés par Wassily Leontief (1966). Cependant, il se concentrait sur les relations internes entre les industries plutôt que sur le chiffre agrégé lui-même. Le BEA a commencé à publier le GO sur une base annuelle dans les années 1990, mais il a été largement ignoré par les économistes et les médias parce qu’il était toujours dépassé de trois ou quatre ans. Dans certains de ces ouvrages, The Structure of Production (1990) et Economics on Trial (1991), Mark Skousen a défendu le point de vue selon lequel le GO devait être un outil macro-économique essentiel qui devait être publié sur une base trimestrielle avec le PIB afin de donner une image plus complète de l’économie.

Aujourd’hui, la publication trimestrielle du GO est devenue une réalité aux États-Unis.

Depuis que le BEA a commencé à le publier, la plupart des auteurs de manuels scolaires prévoient d’ajouter le GO à leurs prochaines éditions. D’autres pays du G20 envisagent de produire leur propre mesure du GO (le Royaume-Uni, par exemple, sous l’appellation Total Output).

Parmi les économistes ayant écrit des articles favorables sur la nouvelle statistique trimestrielle, citons Steve Hanke, professeur d’économie à l’université Johns Hopkins (2014), et David Colander, qui écrit :

“Pour les prévisions, la nouvelle mesure [la production brute] peut être plus utile que la mesure du PIB, car elle fournit des informations sur les biens en cours de fabrication” (Colander 2014, p. 451).

« Aux États-Unis, la production brute a atteint plus de 31 000 milliards de dollars en 2015, soit près de deux fois la taille du PIB (17 000 milliards de dollars). Cependant, le GO officiel n’inclut pas toutes les ventes et les dépenses interentreprises dans l’économie. Lorsque les ventes à tous les stades de la production sont incluses (pour un montant de 40 000 milliards de dollars en 2015), j’estime que les dépenses de consommation ne représentent en réalité qu’environ 33 %, soit un tiers, de l’activité économique aux États-Unis, et non deux tiers comme il est communément admis. De plus, les dépenses brutes des entreprises (B2B) représentent la majorité (54 %) des dépenses totales de l’économie si l’on additionne les dépenses intermédiaires brutes, les investissements fixes des entreprises et le logement résidentiel. Les achats publics représentent le reste, soit 13 %. » Mark Skousen, dans What is wrong with Keynesian Economics ?

Conclusion

En somme, c’est l’investissement en capital, et non les dépenses de consommation, qui est le moteur ultime de l’économie.

Comme l’économiste Ludwig von Mises l’a déclaré il y a de nombreuses années, “l’accumulation progressive du capital entraîne un perpétuel mieux-être économique”.

Comme le défend l’approche de Mark Skousen, c’est en mettant l’accent sur l’économie autrichienne axée sur l’offre que nous parviendrons mieux que le keynésianisme à encourager l’investissement en capital sain et à améliorer le niveau de vie.

Comme l’a écrit ailleurs l’économiste Larry Kudlow en 2006 :

« Bien que pas un sur mille ne le reconnaisse, ce sont les entreprises, et non les consommateurs, qui sont au cœur de l’économie. Lorsque les entreprises produisent de manière rentable, elles créent des emplois rémunérateurs et les consommateurs dépensent alors. Les entreprises rentables achètent également de nouveaux équipements car elles doivent moderniser et mettre à jour tous leurs outils, structures et logiciels. »

Laisser un commentaire

Créer un compte