Depuis le 1er janvier 2022, les fournisseurs d’accès internet et opérateurs mobiles (Orange, Bouygues, Free et SFR) doivent communiquer aux consommateurs les émissions de gaz à effet de serre en lien avec leurs usages internet et mobile. Mais attention, sur-informer rime aussi avec danger !

Oui, Internet ça pollue !

À destination des abonnés (soit tous les consommateurs français), cette information doit servir un objectif de « sensibilisation à l’impact de leur activité et leur consommation numérique sur l’environnement et le climat ». En effet, les usages numériques font partie intégrante de notre quotidien et nous le savons tous, ce qui n’est pas sans conséquences sur l’environnement.

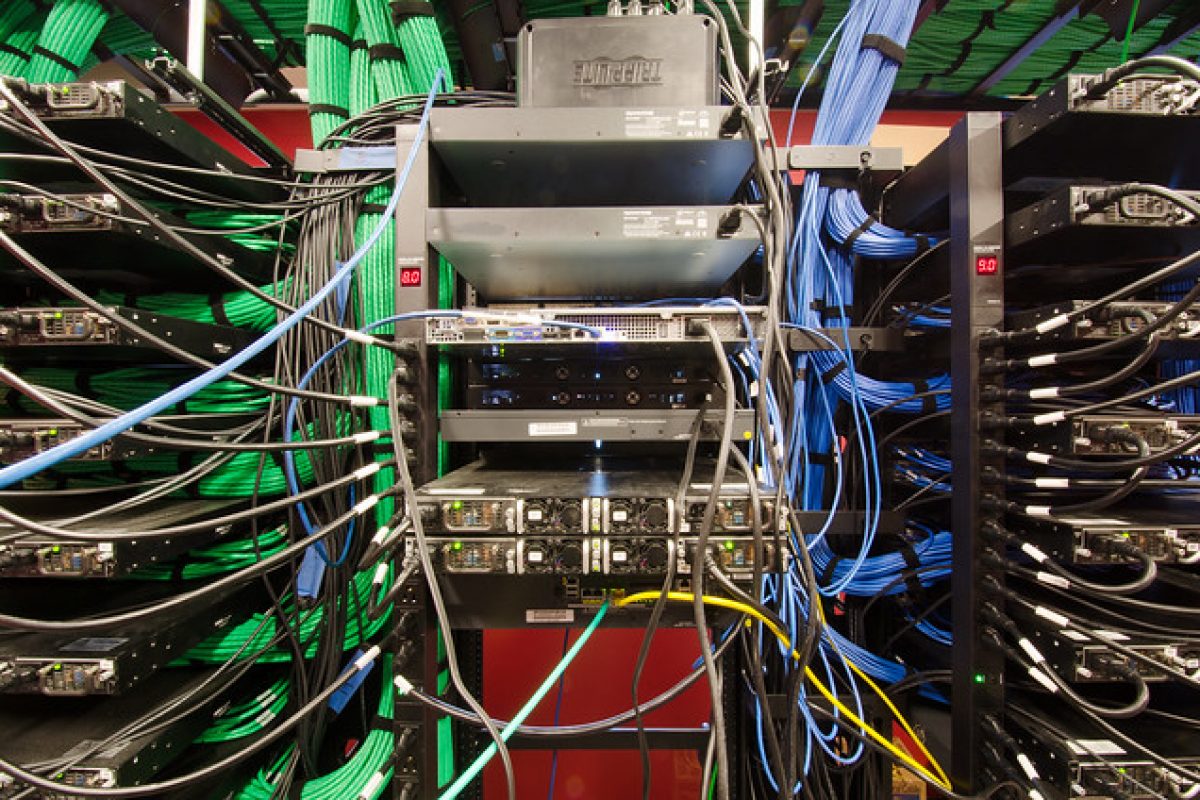

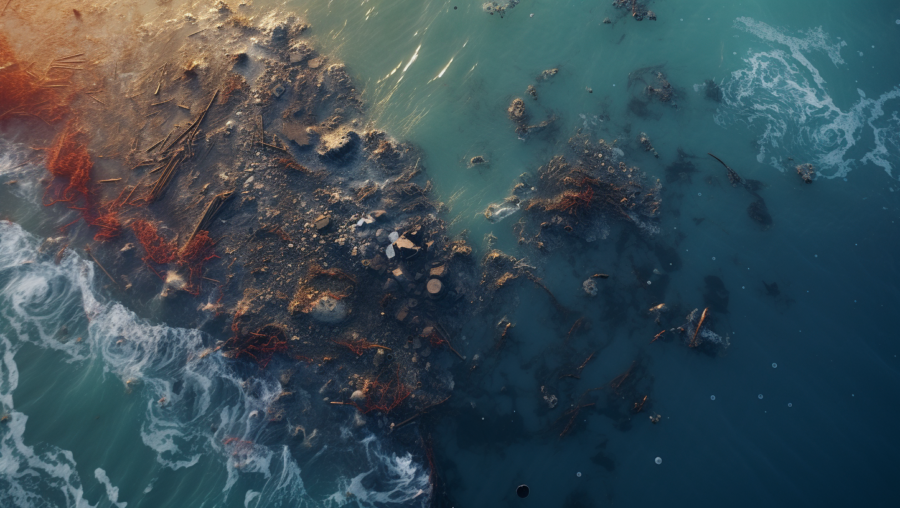

Comme le souligne l’Ademe dans un guide sur la réduction des impacts du numérique sur l’environnement, le secteur du numérique est responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et les vidéos en ligne représentent à elles seules 60 % du flux mondial de données et sont responsables de près de 1 % des émissions mondiales de CO2. Avec la forte augmentation des usages, cette empreinte carbone pourrait doubler d’ici 2025.

Est-ce l’information dont nous avons besoin ?

Est-ce que ces dispositifs de mesures sont vraiment efficaces ? A-t-on évalué le coût environnemental de ces dispositifs qui participent à alourdir le coût environnemental de notre navigation et de nos boîtes mails ? Alors que nous sommes déjà surchargés de mails, d’appels et de messages non désirés et autres communications diverses sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, vous allez désormais recevoir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre en lien avec vos usages internet et mobile… un comble !

On ne lutte pas contre les communications numériques par de nouvelles communications… numériques. Alors que nous vivons déjà une pollution de nos cerveaux par un excès d’informations, le législateur fait à nouveau le choix de nous bombarder de nouvelles informations que nous n’aurons pas le temps (ou pas forcement l’envie) d’analyser. À l’instar de ce qui fonctionne pas déjà en matière de RGPD : à quoi bon bombarder les consommateurs de messages contre-productifs sur des usages qu’ils ne souhaitent de toute façon pas abandonner ?

Notre cerveau n’est pas élastique

La surcharge informationnelle, ou surinformation ou encore infobésité, est un concept désignant l’excès d’informations qu’une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. Nous ne pouvons pas tout savoir.

Comme Caroline Sauvajol-Rialland le souligne :

« L’exhaustivité est un concept obsolète dans un monde numérique et la certitude selon laquelle nous finirons par tout voir et tout traiter doit être définitivement abandonnée. Nous ne pourrons pas plus empêcher l’information de proliférer que la Terre de tourner. »

Or, non contextualisées, les données sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations sur internet ne servent à rien. Il faut les contextualiser.

Par exemple, l’impact de l’envoi d’un mail dépend du poids des pièces jointes, du temps de stockage sur un serveur mais aussi du nombre de destinataires. Multiplier par 10 le nombre des destinataires d’un mail multiplie par 4 son impact. L’impact d’une requête web dépend du temps de recherche et du nombre de pages consultées. On divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre en allant directement à l’adresse du site. Ce sont ces informations qui seraient utiles aux consommateurs.

Faire simple n’est pas aisé

Au lieu de renforcer la confiance dans la nouvelle économie, le législateur nourrit une défiance généralisée à l’égard de tous les services informatisés. En tant qu’avocat, je défends le principe selon lequel l’inflation normative nuit à la qualité du droit. La volonté de tout réglementer dans les moindres détails est source d’insécurité. Il n’y a plus de principes, seul un régime d’exceptions.

Or, seule la simplicité offre du temps et de la liberté pour faire ce que l’on veut ! Au XIVe siècle, Guillaume d’Ockham énonçait le principe de parcimonie qui exige que, toutes choses égales par ailleurs, on choisisse, parmi un ensemble d’hypothèses explicatives, la plus économique. Au milieu d’un océan d’informations plus ou moins justes (souvent moins d’ailleurs) et de règles souvent absconses, la simplicité devrait être l’objectif premier de toute nouvelle règle.

Avant d’imposer de nouvelles normes, le législateur devrait ainsi s’appliquer à lui-même ces quelques principes :

- éliminer les règles superflues en supprimant ce qui est inutile ou redondant mais aussi ce qui n’est que peu utile ;

- lutter contre l’augmentation constante du nombre de règles ;

- choisir systématiquement la solution la plus simple à efficacité égale.

Finalement, à quand une évaluation systématique efficacité-coût de tous les dispositifs législatifs qui prétendent rendre le numérique meilleur et finissent toujours par renforcer in fine les opérateurs étrangers ?

Avec toutes ces opérations de sensibilisation, moi je suis devenu bien insensible. Et puis, c’est l’hôpital qui se fout de la charité. Les GAFA amoncellent des TB à la minute sur notre activité en ligne (à notre insu), mais c’est à nous de faire gaffe au clic de trop…

Savoir comment mon activité émet de CO2 me fera une belle jambe si je ne sais pas me situer par rapport à la production moyenne des utilisateurs individuels.

“Notre cerveau n’est pas élastique”

Non mais il filtre parfaitement ce dont on se fiche parfaitement. Et c’est dommage : que les kmer verts s’attaque aux “précieux” devrait faire réfléchir les jeunes…

C’est d’un ridicule.. Sauf si cela permet de taxer les gens avec une belle taxe carbone…. Le but de ce jeu sûrement…. En France, 90% de nucléaire et d’hydroelectricite, gag.