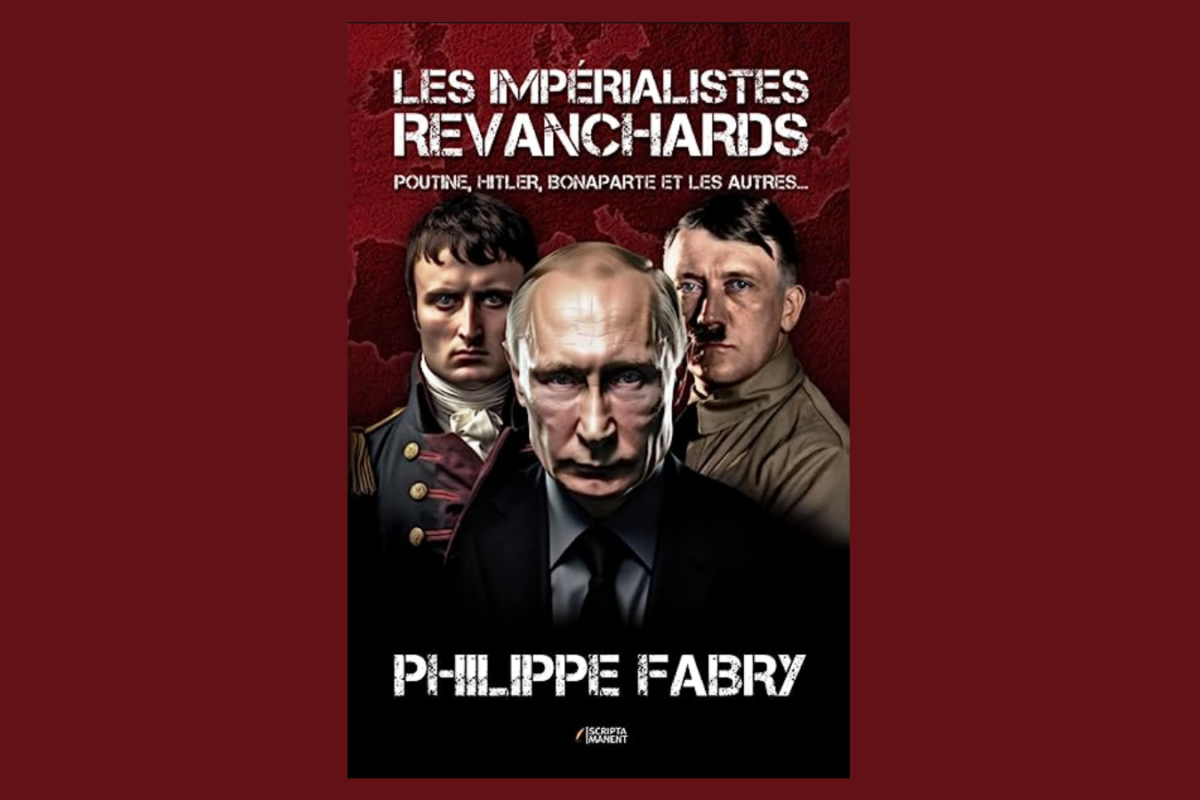

Sorti le 23 avril dernier, soit moins de six mois après La chute de l’empire européen, et toujours aux éditions Scripta Manent, Les impérialistes revanchards : Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres s’inscrit dans les travaux menés par Philippe Fabry depuis maintenant près d’une décennie et commencés avec Rome, du libéralisme au socialisme publié en 2014 et pour lequel il reçut le prix Turgot du jeune talent l’année suivante.

Ces travaux continuent évidemment sur son site internet, historionomie.net, du nom du concept qui l’a fait connaître, mais également sur YouTube.

Ils ont pris une nouvelle tournure depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Depuis, le conflit a acquis un regain d’intérêt dans l’opinion occidentale avec le récent épisode de la rébellion du groupe Wagner les 23 et 24 juin dernier.

Après un conflit qui sert de point de départ à une analyse approfondie des racines et des dynamiques des puissances impérialistes, l’auteur trace des parallèles et des projections qui ne sont pas dénués de sérieux écueils.

Le point de départ russo-ukrainien

Revenant sur ses recherches, Philippe Fabry commence par procéder par entonnoir en expliquant une méthode que ses lecteurs connaissent bien. Le point de départ du livre n’étonnera pas davantage ceux qui le connaissent moins, puisqu’il part évidement du conflit russo-ukrainien, actualité de référence pour l’auteur depuis le déclenchement de l’invasion.

Usant de concepts géopolitiques classiques, Philippe Fabry note d’emblée la difficulté à associer deux des trois figures de la couverture de son livre dans l’esprit d’un Français, tout en faisant plusieurs parallèles avec Mussolini et Franco.

L’hégémonie est ici vue comme la base de la fondation des impérialismes évoqués, qui se heurtent à plusieurs facteurs allant du sentiment d’humiliation à l’identité, tout en passant par l’importance du référentiel géopolitique.

C’est dans ce cadre que l’auteur évoque plusieurs cas peu attendus, notamment orientaux, mais revient également à ses premiers amours en traitant dans un chapitre de l’Antiquité.

Une habituelle méthode de classification

Reprenant les concepts historionomiques habituels d’histoire contingente et d’histoire nécessaire, le contenu du livre s’apparente comme souvent à un jeu de parallèles dans une méthode de classification appuyée par une série de grandes étapes historiques à visée prospective.

Cette méthode de classification propre au travail de l’auteur permet de suivre une argumentation par phases, mais connaît toutefois des lacunes dont le constat est anticipé par l’auteur, notamment s’agissant des événements récents, ce qui n’empêche pas d’apprécier la grande clarté de la thèse exposée.

Une historionomie appliquée à l’impérialisme

Cette clarté est permise par une méthode déjà évoquée.

Appliquant l’historionomie à la question de l’impérialisme, Philippe Fabry met par exemple en exergue l’importance du niveau de puissance, du jeu des phases historiques, mais aussi et surtout celle du facteur anglo-saxon comme antagonisme commun des principaux impérialismes évoqués.

On reprochera toutefois à l’auteur l’usage qui semblera facile du concept de répliques, qui semble être utilisé pour justifier les incohérences de la classification du cas russe dans le modèle présenté.

Reprise de la comparaison régulière dans l’ouvrage avec la sismologie, ce concept, associé à celui des cas imparfaits qui font l’objet d’un chapitre dédié, vient appuyer la complexité du modèle présenté.

Une imperfection anticipée

Mais l’ouvrage souffre surtout de la difficulté, reconnue par l’auteur, d’anticiper des événements spécifiques qui n’influent toutefois pas sur le cadre général du modèle.

Autre point, qui n’est pas un défaut à proprement parler, mais qui pourra désarçonner les lecteurs trop enfermés dans leurs certitudes, est la somme des parallèles étonnants que propose l’auteur et dont la couverture n’est qu’une prémisse.

C’est justement cette agilité d’esprit qui constitue un des principaux atouts du livre. Si l’auteur propose évidemment un modèle, Philippe Fabry a un sens de l’uchronie plus qu’appréciable et rare dans ce type d’ouvrages.

Difficile également de ne pas citer les parallèles connus entre 1917 et la Commune de Paris ainsi que la réfutation nécessaire du parallèle bien trop fait entre Adolphe Thiers et Philippe Pétain.

Un essai de prospective historique

Au final, avec une vingtaine de cas historiques étudiés, Les impérialistes revanchards de Philippe Fabry nous plonge dans leurs racines, conditions et impératifs aussi bien que leur déroulement dans des phases claires et bien structurées, allant jusqu’à mener un travail rafraîchissant de prospective sur le cas russe, mais également chinois, iraniens, américains ainsi que français, l’Hexagone n’étant évidemment pas oublié et dont nous laisserons aux lecteurs le soin d’apprécier les conclusions proposées par l’auteur de ce court essai.

Les impérialistes revanchards : Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres…, Scripta Manent, 2023, 230 p. (ISBN 979-8390654675)

Ces trois figures historiques n’ont rien de commun et l’insertion d’Hitler crée un amalgame qui enlève à l’article tout intérêt

Le voisinage de Bonaparte ( en quoi était il revanchard ?) avec Hitler , d’accord ils étaient conquérants, mais l’un est une gloire historique tandis que l’autre est un repoussoir séculaire

Quant au voisinage de Poutine avec Hitler, c’ est tout simplement, dans le contexte actuel, et c’est peut être le seul but de cet article, à nouveau de l’anti Russie primaire par amalgame. Ne pas confondre ultra nationalisme et patriotisme, tout simplement; mais le patriotisme, en Occident on ne sait plus ce que c’est.

Anti-Russie primaire en effet qui ressort, plus subtilement peut-être de ce passage :

” … l’importance… du facteur anglo-saxon comme antagonisme (bienfaisant?) commun des principaux impérialismes évoqués (très méchants?)”. Or l’impérialisme anglo-saxon de ces quatre-vingts dernières années n’aurait-il pas constitué un point de départ bien plus justifié à ce genre d’analyse?