Par Robert Guiscard.

Après la longue nuit marquant l’établissement du Second Empire suite au coup d’État de 1851, un nouvel espoir semble se faire jour pour les défenseurs de la liberté en cette année 1863. La loi du 23 mai 1863 libéralise la création des SARL, jusque-là privilège impérial, mais plus encore une opposition démocratique unissant libéraux et républicains de tous bords remporte des succès électoraux les 31 mai et 1er juin à Paris, dont le gouvernement de Persigny ne se relèvera pas.

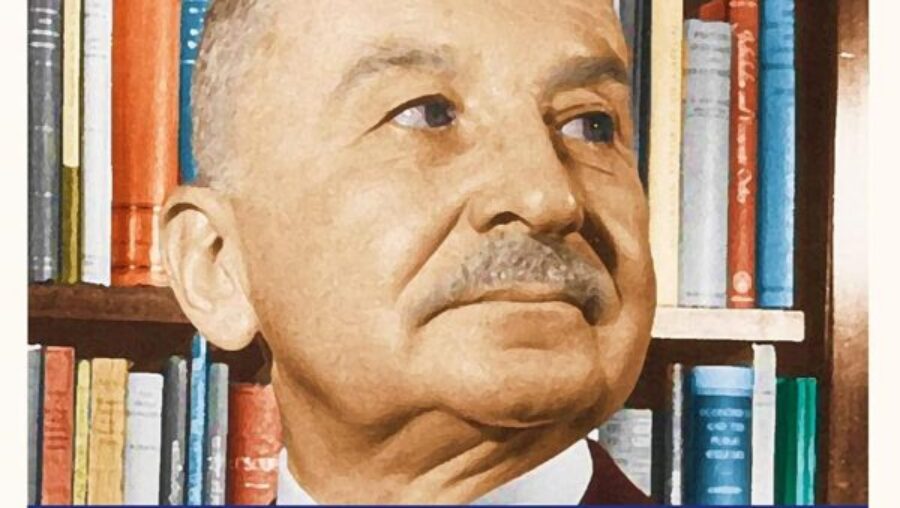

Dans ce contexte de campagne électorale, Édouard Laboulaye, professeur au collège de France en chaire de législation comparée, s’inspire des exemples américains et allemands mais aussi de Tocqueville pour rédiger le programme du parti libéral.

À quoi peut ressembler un programme libéral ? Et comment celui-ci se révèle encore pertinent de nos jours ? C’est l’objet de cet article.

Laboulaye se fait le partisan d’une république, non celle despotique et centralisatrice de Robespierre, mais d’un régime constitutionnel promoteur du franc-jeu, garant de la souveraineté individuelle. En effet, le but de l’État est l’épanouissement du citoyen, ce qui passe par la remise aux particuliers de leurs droits naturels et leur pouvoir de décision, injustement usurpés. Loin d’être une liste de promesses positives, le programme libéral dresse les contraintes négatives qui entravent l’exercice de nos facultés et se résume par le triptyque : liberté individuelle, sociale et municipale.

Libertés individuelles

La liberté individuelle, première des libertés, est la propriété de son corps et de ses biens.

La police, chargée de la protéger, doit rester l’auxiliaire de la justice et non un pouvoir indépendant. Les procédures extraordinaires ne sont que “grands mots qui n’ont pour objet que de cacher la violation du droit commun”. Contre cet arbitraire légal, héritage de la monarchie des Valois, Laboulaye plaide pour la liberté sous caution (comme aux États-Unis) et la fin de la prison préventive, au nom de la présomption d’innocence. Autre héritage de la monarchie, le colbertisme, ou la fausse idée que le peuple manque de lumière et doit être encadré par un tuteur infaillible, justifie la multiplicité des freins administratifs qui briment l’activité.

Or, la sagesse de l’administration est toujours inférieure à l’intérêt particulier comme guide des actions humaines et ses membres sont bien issus de ce même peuple fou. Obtiennent-ils donc la science infuse en devenant fonctionnaires ? Les attaques contre la propriété, comme les impôts sur les successions, les importants droits de mutation ou les monopoles publics, découlent donc du legs de la monarchie administrative d’un Louis XIV et des conceptions égalitaristes de Mably ou Rousseau, maudissant la propriété contre-nature et l’héritage privilège social, reprises ensuite par certains révolutionnaires (Mirabeau, Babeuf, Herbert…).

Laboulaye dénonce la fausseté de cette inversion :

On croit que c’est la société qui enrichit le propriétaire mais c’est une erreur, tout au contraire c’est le propriétaire qui enrichit la société.

La propriété, fruit du travail d’un créateur de richesses, ne coûte ni ne doit rien à personne, mais contribue à la prospérité de tous. Elle n’appartient donc qu’à son créateur ou ses descendants, car c’est pour eux qu’il accomplit sa peine. Remettre en cause la propriété c’est détruire tout incitation à la mise en valeur des richesses, c’est décorréler travail et récompense, les pays riches sont également les pays libres :

Liberté et propriété se tiennent comme l’arbre et le fruit, l’une est labour l’autre est récolte. Toucher à l’une c’est toucher à l’autre et les tuer toutes deux du même coup.

Libertés sociales ou associatives

En France, il n’existe nul intermédiaire entre l’individu et l’État centralisateur, le second se charge donc de tout ce qui est hors de portée du premier. Pour remédier à ce dilemme cornélien, les libertés sociales, ou associatives visent à décharger l’État de certaines missions dont la portée dépassent les facultés d’un individu.

Mais encore faut-il sortir de ce système préventif organisé qu’est l’administration, qui justifie les entraves à l’initiative individuelle au nom de l’ordre public et de la prévention contre les fraudes. Laboulaye s’attache à démontrer l’ineptie de ces conceptions, afin qu’à la maxime castratrice du despotisme éclairé “mieux vaut prévenir que guérir”, succède celle du gouvernement libre “n’empêchez rien, réprimez si besoin”, fondée sur la responsabilité et la prise de risques, sans pour autant laisser cours à l’impunité.

La première des libertés associatives concerne la liberté religieuse, c’est à dire la séparation de l’Église et l’État, s’inscrivant dans la lignée de la Réforme et de la Révolution. L’alliance du trône et de l’autel fût fondée sur la prémisse suivante : le prince garantit l’unité de la foi de ses sujets, et en échange l’Église lui garantit l’obéissance de ses ouailles, mais elle entacha durement l’autorité morale de la religion. Les prêtres, détachés de la tutelle matérielle de l’État, pourraient pleinement se consacrer aux besoins spirituels de leurs fidèles au lieu de chercher à accroître leur influence politique. Ils pourraient de plus compter sur la charité et la foi renouvelée des croyants. En effet, argumente Laboulaye, l’impôt nous oblige à être charitable par procuration mais sans mérite personnel. Laissez les citoyens faire des dons en leur nom, déployer énergie et bienfaits et vous verrez que les Français n’ont pas ce cœur de pierre que vous leur attribuez.

Ces leçons s’appliquent également à la seconde liberté associative, la liberté d’enseignement.

Celle-ci va de pair avec la liberté religieuse puisque fort de leur union, l’Église et de l’État, se sont arrogé le magistère des esprits, le monopole de l’éducation, afin de modeler les individus à leur convenance : un bon chrétien et un citoyen obéissant. Or, notre âme n’appartient ni à l’Église ni à l’État, mais à nous-mêmes. La vérité n’est l’apanage de personne, et personne n’a le droit de forcer la pensée d’autrui. La liberté d’enseignement découle naturellement de ce principe : le monopole c’est l’uniformité, et l’uniformité c’est la mort de la pensée; au contraire, la pluralité est la loi de l’intelligence, source de progrès.

L’obéissance passive nécessaire partout où il y a une agglomération d’hommes est une mauvaise éducation de la volonté. Elle fait des soldats et des prêtres, non des citoyens.

Laboulaye propose donc la mise en place d’une double concurrence de l’enseignement : intérieure et extérieure, sur l’exemple des universités allemandes ou belges (Louvain, Bruxelles). Les diverses facultés, regroupées en universités, disposeraient du libre choix en matière de recrutement, d’offre de formation et du contenu des cours, les professeurs seraient rémunérés directement par les élèves, pour distinguer les bons pédagogues des mauvais.

Opposé aux initiatives par la haut, dispendieuses et inefficaces, Laboulaye propose des initiatives individuelles, par le bas, ce qui nécessite une déréglementation de l’enseignement : chacun doit pouvoir être libre d’enseigner ce qu’il sait, sans avoir à demander d’autorisation au préfet ou au ministre, puisque ses élèves sont les seuls juges de ses mérites.

Il cite des exemples concrets de déréglementation : libéralisation des salles de lecture (favorisant la fraternité entre bourgeois et ouvriers partageant le même désir d’apprendre), des bibliothèques populaires (pour mettre la culture à portée de tous) et de la presse (pour avoir un journal aussi bon marché et diffusé que possible).

En France la poste est chère, le timbre l’est aussi, le fisc, toujours ingénieux, a imaginé le timbre de proportion, qui empêche le journal de grandir. C’est toujours le même système : on a tellement peur du feu qu’on éteint la Lumière.

Laboulaye dénonce enfin le centralisme parisien qui étouffe la vie intellectuelle des provinces et l’aménagement mal conçu du territoire par des bureaucrates déconnectés des besoins réels des citoyens :

Disséminer au hasard quelques facultés de sciences et de lettres avec 6 ou 8 professeurs sans etudiants c’est jeter au vent l’argent public.

Libertés municipales

Cette dernière dénonciation nous mène à la troisième forme de liberté, les libertés locales ou municipales.

Pour Laboulaye, critique de la centralisation, il existe des groupements naturels rassemblant des hommes aux intérêts communs, comme la commune, le département ou la province. Ces communautés devraient donc disposer de compétences propres : police, biens communs, règlements pour pouvoir gérer la vie locale. Laboulaye détaille l’histoire des communes, d’abord soutenues par la monarchie contre les grands féodaux puis peu à peu mises au pas. La Constituante a conservé et renforcé l’administration et la centralisation de l’ancienne royauté : l’unité de la Nation (pour les révolutionnaires) ou du grand empire (pour Napoléon) justifie le piétinement des libertés locales : spoliations, enrôlement de force, confiscation du pouvoir municipal par des agents nationaux despotiques.

La liberté a dit-on le défaut d’être prodigue et de coûter cher, elle a du moins cette vertu de ne jamais prendre le bien des citoyens sans leur aveu ; c’est le contraire de l’administration qui se charge de nos affaires malgré nous et se trompe à nos dépens.

La Restauration couche dans les mêmes draps que Bonaparte et n’arrange pas la situation des communes, et la constitution de 1852 marque même un retour aux traditions impériales : le chef de l’exécutif nomme le maire et certains de ses adjoints clefs, ce qui pose des problèmes évidents de représentation car un étranger dirige la cité du fait de sa fidélité à l’empereur.

En contrepoint, Laboulaye se fait le chantre d’une véritable décentralisation : transfert de compétences, réduction de la paperasse, contrôle des élus par leurs administrés et consentement à l’impôt, principe d’ancienneté médiévale sans lequel toute propriété est précaire comme le rappellent John Locke, les insurgés américains (no taxation without representation) et l’article 39 de la Constitution de 1852.

Se gouverner soi même c’est ce qui fait un homme, une commune, un peuple, se gouverner à ses risques et périls sans avoir rien à espérer ni à craindre de personne, c’est ainsi qu’on fonde l’esprit de liberté.

Laboulaye remarque en outre que loin d’affaiblir le pays la décentralisation le renforcerait d’autant plus, puisque la force du corps entier provient de celles de ses membres, et que les individus s’attachent non aux chimères abstraites des bureaucrates mais à des réalités concrètes ancrées dans leur vie : fidélité envers leur famille, leur commune, leur province. Les institutions, pour être soutenues par ces idées morales, doivent donc respecter ces attachements, ce que Lamennais résumait ainsi : “Avec la centralisation vous avez l’apoplexie du centre et la paralysie aux extrémités”.

Or comme le remarque Laboulaye : “En politique l’apoplexie se nomme révolution.”

Conclusion

Pour Laboulaye, un État constitutionnel doit aspirer à l’épanouissement le plus complet d’un individu en garantissant les trois formes de liberté par la décentralisation et la fin du régime de prévention généralisé. Faire confiance aux individus en somme.

Le despotisme centralisateur en France trouve ses racines dans l’adoption du droit romain par les légistes des Capétiens pour légitimer le pouvoir royal. L’État a donc remplacé les César pour devenir une idole, nommée Minotaure par Bertrand de Jouvenel, devant laquelle l’individu disparaît. Or, l’État ne peut pas tout, son étendue excessive le rend impotent. À force d’entraves et de confiscation systématique de leurs droits, les individus n’ont d’autre choix que de se révolter pour les conquérir, liberté et pouvoir s’anéantissent tour à tour, ce qui explique la série des révolutions au XIXe siècle :

“En France le pouvoir se charge d’un fardeau qui à la longue l’écrase. Il inspire tout, il prévoit tout, il fait tout; il est responsable de tout car ce qu’il ne fait pas il l’empêche […] aussi le chargeons nous de nos espérances, de nos ambitions, de nos mécomptes, de nos haines.”

Laisser un commentaire

Créer un compte