Par Gérard-Michel Thermeau.

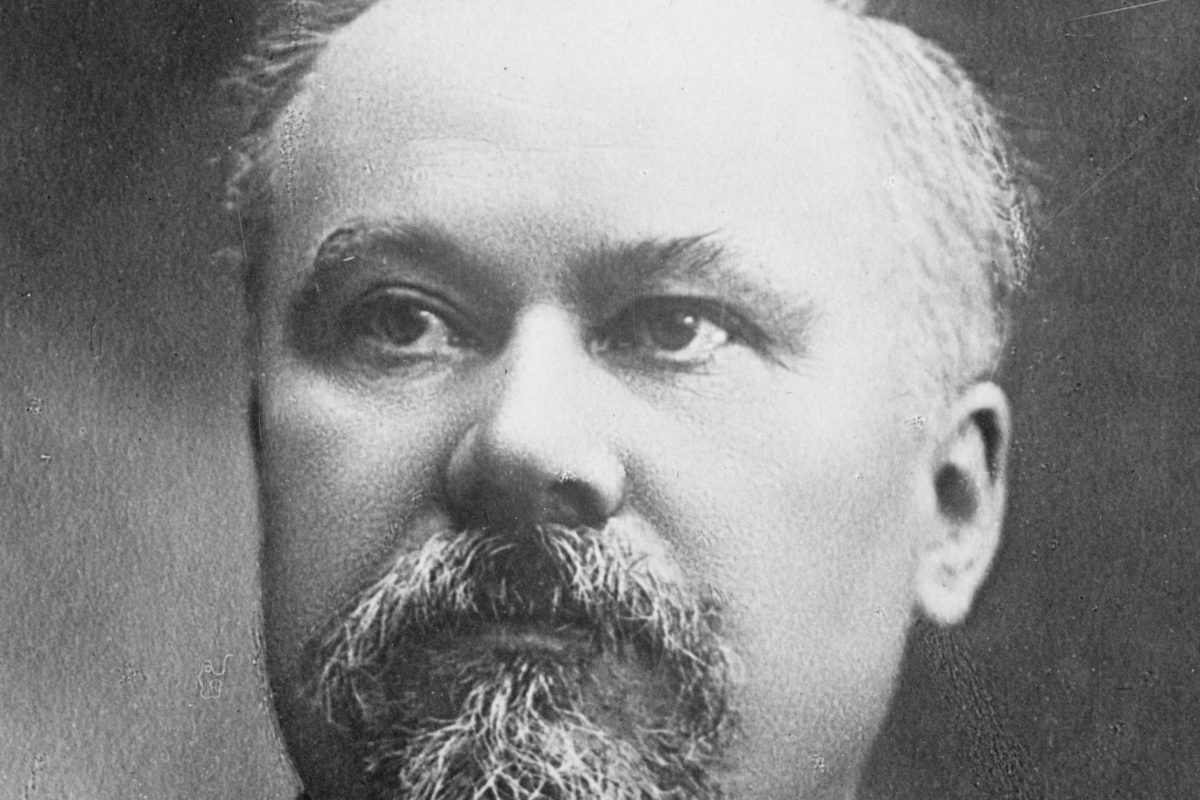

L’élection de Raymond Poincaré (Bar-le-Duc, Meuse, 20 août 1860 – Paris, 15 octobre 1934) marquait l’échec de Clemenceau l’habituel « faiseur de rois » de la Troisième République. Poussant la candidature de Pams, l’homme du papier à cigarette Job, le Tigre avait essayé de décourager Poincaré de tenter l’aventure. « Vous êtes trop jeune » avait susurré, patelin, le député vendéen.

Mais Aristide Briand était de son côté résolu à pousser Poincaré. Il voyait en lui le président des temps orageux qui s’annonçaient : il en avait le ton, la tenue, l’autorité. Que pesait en comparaison l’insignifiant Pams ? Il sut user de ses bonnes relations avec les catholiques pour les faire voter en faveur d’un candidat qui pourtant n’était marié que civilement. D’un autre côté, il adjurait la gauche républicaine de s’unir : « il faut qu’il soit l’élu de l’unanimité républicaine. »

Au deuxième tour, Poincaré l’emporta nettement sur Pams : 483 voix contre 296. Il devenait le dixième président de la République. Clemenceau ne devait jamais le pardonner à Briand. Il quitta Versailles, pâle, lèvres serrées, mains dans les poches, canne en l’air.

Loin de l’indifférence qui avait accueilli l’élection d’Armand Fallières, celle de Poincaré souleva l’enthousiasme. À Paris, des drapeaux tricolores étaient promenés, on chanta la Marseillaise.

Contrairement à une légende mal fondée, l’élection de Raymond Poincaré n’était pourtant pas celle d’un homme de droite : il appartenait encore à la gauche républicaine et avait été dreyfusard. Mais le vote en sa faveur de parlementaires de droite, notamment Albert de Mun, lui fut beaucoup reproché.

Comme il devait l’écrire :

« Je ne me sentais aucun goût pour un rôle que je reconnaissais et dont j’admirais la grandeur mais qui, ne comportant aucune responsabilité légale, laissait forcément à celui qui l’exerçait peu d’initiative et d’indépendance. »

Il savait qu’il se condamnait à sept ans de mutisme et d’inaction.

Mais la Grande Guerre allait donner une tonalité dramatique à son septennat.

Raymond Poincaré, un Français de l’est

Bourgeois policé et raffiné, Poincaré était cependant un homme de la campagne. Français de l’est, il restait attaché à Bar-le-Duc, cette petite ville lorraine qui l’avait vu naître. Dans ses veines coulait le sang d’une « bourgeoisie laborieuse aux horizons sûrs mais limités. » Son père était un ingénieur des Ponts et chaussées républicain, adversaire du Second Empire. Lorrain, Poincaré avait l’amour de la patrie chevillé au corps. Il avait souffert de voir la maison familiale réquisitionnée par des officiers prussiens en 1870. Mais il n’était pas le revanchard belliciste fabriqué de toutes pièces par certains esprits imaginatifs.

Enfant, il s’intéressait déjà à la politique, se voulant « président » dans les jeux avec ses camarades. Adolescent, il avait vu à l’assemblée de Versailles les gloires de l’époque : Thiers, Jules Simon, Pouyer-Quertier. Et puis n’était-il pas né un jour d’élections législatives ?

Mais avant la politique, sa grande ambition avait été de devenir le premier avocat de son temps. Il fut au moins le grand avocat d’affaires de la Belle époque.

Un bourgeois peu conformiste

Comme d’autres, il avait écrit de la poésie dans sa jeunesse et devait conserver l’amour de la littérature. Il avait défendu Zola qu’il admirait. « Il n’y a en littérature d’autre immoralité que de mal écrire. »

Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, il devait d’ailleurs élever l’écrivain naturaliste au grade d’officier de la Légion d’Honneur.

Il fréquentait Alphonse Daudet et Edmond de Goncourt. Sa remarquable plaidoirie en 1900 sauva le projet d’Académie Goncourt1. Aussi avait-il vécu son élection à l’Académie française en 1909, malgré la minceur de son œuvre littéraire, comme un triomphe personnel. Il avait du braver l’hostilité des académiciens de droite. Il s’y montrera assidu notamment pour la rédaction des articles du Dictionnaire.

Ce bourgeois n’était donc pas si conformiste que cela. N’avait-il pas épousé civilement, en 1904, Henriette Benucci, veuve et divorcée ? Le mariage religieux ne devait être célébré qu’après son élection présidentielle.

Ce surdoué est un laborieux

Sous un physique ordinaire et une stature médiocre, se cachait néanmoins un tempérament d’exception à la carrière étonnamment rapide. Chef de cabinet à 25 ans, conseiller général à 26, député à 27, ministre à 33, il avait profité du discrédit des hommes en place suite au scandale de Panama. Il devait rester toute sa vie l’homme sérieux mais dénué de charisme. « Tout est clair, tout est ordonné, tout est logique. C’est le temple de la raison. »2

Mais ce surdoué de la politique et du prétoire, ce « premier de la classe » était en réalité un laborieux. Il n’était pas un improvisateur, préparant soigneusement discours comme plaidoiries, étudiant à fond les dossiers. Selon la formule vacharde de Clemenceau, « un homme qui a le cœur bourré de dossiers. »

Une carrière politique sous le sceau de la prudence

Pourtant après ses brillants succès, dégoûté par la vie parlementaire et soucieux de gagner sa vie au barreau, il renonça au pouvoir pendant dix ans. Il passa de la Chambre des députés au Sénat en 1903. Il s’y sentait plus à l’aise. La Haute assemblée convenait mieux à son caractère distant. Mais alors qu’il avait réussi à faire échouer la présidence du conseil offerte par Loubet en 1899, il accepta la proposition de Fallières en 1912.

L’homme avait toujours été prudent. Ses collègues du Palais ricanaient en le voyant quitter la robe pour assister à une séance de la Chambre : « Il court s’abstenir ! » Comme l’a écrit Reinach : « on ne savait exactement ce qui lui manquait de qualités ou de défauts pour être un homme d’État. »

Au moment de l’Affaire Dreyfus, il attendit la mise en jugement du colonel Picquart pour prendre parti dans une intervention mémorable à la Chambre, le 28 novembre 1898, avant de soutenir le gouvernement Waldeck-Rousseau.

La présidence du conseil, marchepied de l’Élysée

Après la crise d’Agadir qui avait vu l’Allemagne et la France au bord de la guerre, Raymond Poincaré apparût comme l’homme qui alliait sagesse, autorité et compétence. Le président Fallières lui demanda donc de constituer le nouveau gouvernement. Briand était devenu le garde des Sceaux et le numéro 2 du cabinet. Poincaré était d’ailleurs tombé sous le charme « un peu félin » de son ministre de la Justice.

Les deux hommes étaient très dissemblables. Avec son sens de la formule, Clemenceau avait dit :

« Poincaré sait tout mais il ne comprend rien. Briand ne sait rien mais il comprend tout. »

Entre le Lorrain soigné, austère, cultivé, travailleur mais peu imaginatif et le Nantais nonchalant, négligé, inculte mais sensible et intuitif, une étrange alliance s’était constituée.

Le gouvernement comptait aussi Alexandre Millerand à la Guerre, Delcassé à la Marine, Albert Lebrun aux Colonies et Léon Bourgeois au Travail. Poincaré témoignait ainsi de son désir de « grouper dans un même sentiment toutes les fractions du parti républicain. »

La confiance était obtenue sans problème, les socialistes et la droite préférant s’abstenir.

À la conférence de Londres, le 21 décembre 1912, Poincaré prononça un discours qui fit du bruit.

« Nous demeurons fermement déterminés à défendre nos intérêts et nos droits, […] et à sauvegarder par-dessus tout, cette chose intangible et sacré qu’est notre honneur national. »

Une terrible responsabilité morale

Le Matin du 18 janvier 1913 saluait ainsi le nouveau président de la République : « L’assemblée nationale a élu l’homme que souhaitait la nation. »

« Je crois habiter la maison des morts » déclarait pour sa part Poincaré, fidèle lecteur de Dostoïevski, en entrant à l’Élysée.

Ministre de Sadi Carnot, Félix Faure et Armand Fallières, Raymond Poincaré savait mieux que quiconque ce qu’était la magistrature présidentielle : « la vie de représentation et d’apparat, de formalisme et de niaiserie. »

Cette fonction là, Poincaré l’assumait pourtant avec brio, visitant treize villes en 1913. Il y pratiquait cette éloquence encyclopédique résumée ainsi par A. Dansette3 :

« Je vous connais, je sais votre labeur. Vous vivez dans une commune de tant d’âmes, qui comprend tant d’hectares. Tant de fermes qui possèdent tant de bétail, produisent annuellement une moyenne de tant de quintaux de blé, de tant de quintaux d’avoine, etc… »

Vincent Auriol, virulent journaliste socialiste, écrivit à l’occasion de la venue du président à Toulouse :

« Les socialistes ont combattu et combattront toujours cette caricature d’empire que nous subissons et dont nous verrons aujourd’hui une manifestation. Ils se dressent avec énergie contre tout ce qui tend à réveiller le sectarisme et le nationalisme dont la faiblesse de M. Poincaré semble se faire une propagande… Nous attendrons, nous, attristés et patients, la fin de la parade. »

Le président n’est pas seulement en représentation

Mais Poincaré espérait néanmoins modifier les choses en sa faveur. Son message inaugural aux chambres du 18 février 1913 ne trompait pas.

« L’amoindrissement du pouvoir exécutif n’est pas dans les vœux de la France.(…) Nos paroles de paix et d’humanité auront d’autant plus de chance d’être écoutées qu’on nous saura mieux armés et plus résolus. »

Mais il ne pouvait guère s’imposer lors des conseils des ministres où son ton cassant déplaisait. En revanche, lors des conversations avec les ministres, sa parfaite connaissance des dossiers lui permettait d’exercer une influence certaine. Il pesa de tout son poids pour faire voter la loi étendant à trois ans le service militaire. Après la chute de Briand, il fit appel à Barthou puis à Doumergue, tous partisans de cette prolongation.

Les élections de 1914 virent la gauche radicale et socialiste triompher. La nouvelle majorité adressa un avertissement au président. Poincaré se le tint pour dit mais appela Viviani qu’il savait favorable à la loi de trois ans.

L’Entente cordiale continuait avec le successeur d’Édouard VII. En juin 1913 Poincaré avait fait le voyage de Londres et George V lui avait rendu la politesse en avril 1914.

“Poincaré-la-Guerre” ?

Le 16 juillet 1914, Poincaré et Viviani s’étaient embarqués sur le cuirassé France pour se rendre à Cronstadt. Le séjour en Russie du 20 au 22 juillet allait prendre une importance considérable. L’assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo avait déclenché un processus dangereux. Le discours de fermeté de Poincaré conforta les Russes dans leur volonté de soutenir la Serbie.

La responsabilité de Raymond Poincaré dans le déclenchement de la grande guerre resta ainsi toujours discuté. N’avait-il pas poussé la Russie à faire la guerre à l’Autriche ? Pour l’extrême gauche, il fut Poincaré-la-Guerre.

Les Autrichiens avaient habilement attendu le départ du président de la République pour envoyer leur ultimatum à la Serbie. Une fois en mer, Poincaré ne pouvait plus discuter avec le Tsar et empêcher le conflit. De retour à Paris, le président apprenait la mobilisation russe.

Les Français étaient partagés entre leur désir d’éviter la guerre et celui de ne pas perdre leur seul allié fiable. Devant la faiblesse coutumière de Viviani, le président de la République allait jouer un rôle décisif lors des conseils des ministres qui se succédèrent.

L’Union sacrée

Dans son message aux assemblées du 4 août 1914, Raymond Poincaré sut trouver les mots qui convenaient :

« La France vient d’être l’objet d’une agression brutale et préméditée qui est un insolent défi au droit des gens…

Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit, dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l’éternelle puissance morale.

Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée et qui sont aujourd’hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l’agresseur et dans une même foi patriotique. »

L’expression Union sacrée devait bientôt être adoptée par tous. Tout ce qui divisait devait être mis de côté. À la fin de la séance, les Chambres décidaient de s’ajourner sine die et s’en remettaient au gouvernement pour la conduite de la guerre, permettant ainsi aux députés mobilisés de rejoindre leur affectation sous huit jours. Tout le monde croyait alors à une guerre courte et victorieuse.

Mais l’Union sacrée devait avoir plus de mal à se manifester au sein du gouvernement. Viviani attendit le 26 août pour faire entrer Briand comme vice-président du Conseil avec deux socialistes, Marcel Sembat et Jules Guesde. La droite restait à la porte.

La guerre, une chance pour la présidence de la République ?

La capitale menacée par l’avance allemande, Poincaré et certains ministres souhaiteraient néanmoins rester. « Monsieur le président, déclara Gaston Doumergue, ministre des Colonies, le devoir est parfois de se laisser accuser de lâcheté. »

Le 2 septembre, le gouvernement se repliait sur Bordeaux, l’ennemi n’étant plus qu’à une trentaine de kilomètres de la capitale. Poincaré s’installait à la préfecture de la Gironde. Il devait rentrer à l’Élysée le 10 décembre. Décidément, la guerre allait durer.

Raymond Poincaré profitait de la situation pour étendre ses prérogatives par petites touches. Il intervint dans la composition des cabinets et reçut directement des délégations parlementaires. En conseil des ministres, il se mit à intervenir pour exprimer son point de vue. Lors des mutineries de 1917, son refus d’user du droit de grâce marquait sa volonté d’appuyer la répression en opposition avec le ministre de la Guerre.

Mais ses visites aux troupes et aux régions dévastées ne remportèrent pas un franc succès. Il avait cru devoir adopter un costume de circonstance : vareuse et culotte de drap bleu, manteau à pèlerine, casquette. Cette tenue de chauffeur de maître lui donnait une image franchement ridicule. Timide et guindé, il ne savait pas trouver les mots nécessaires pour parler aux poilus. Sa popularité s’effrita sensiblement.

Joffre le traitait avec indifférence et mépris. Après le départ du président et sa suite, venu à Chantilly, le 5 juillet 1915, le généralissime se permit cette réflexion : « Ouf ! les voilà partis ! Nous aurons huit jours de tranquillité. » Mais quand Poincaré put se débarrasser de Joffre, il contribua au choix de Nivelle qui ne devait guère se révéler heureux !

À partir de janvier 1915, les Chambres siégèrent en permanence. D’abord avec les commissions puis avec des comités secrets, les parlementaires exercèrent désormais un contrôle tatillon sur l’activité gouvernementale.

Poincaré et Briand

Si Poincaré avait pu conserver une certaine influence sur les affaires gouvernementales avec le cyclothymique Viviani, il n’en alla pas de même quand celui-ci se retira. Plus ou moins contraint de choisir son ancien « ami » Briand, le président de la République se retrouva mis sur la touche. Aristide Briand multiplia les conseils de cabinet et réduisit les conseils des ministres.

Dans ses Mémoires, Poincaré devait présenter le président du conseil sous un jour peu flatteur. À en croire le président de la République, le chef du gouvernement quittait le conseil pour flâner et fumer ses cigarettes. Mais quand le 9 décembre 1916, Briand vint présenter la démission de son gouvernement, Poincaré dut avouer :

« Non, vos collègues peuvent vous remettre leur démission à vous, mais je ne puis accepter la vôtre ; vous avez la confiance de la Chambre. »

Il lui demanda de prendre « quelques hommes énergiques et compétents ».

Quand le 18 mars 1917 Briand se retira, toute la presse lui tressa des lauriers. Après les intermèdes Ribot et Painlevé, le président n’eut plus guère le choix. Les désastres de 1917 et l’arrivée au pouvoir des bolcheviks en Russie réclamaient un homme fort à la tête du gouvernement.

Dès le 4 septembre, le président de la République songeait au Tigre : « Ah ! si Clemenceau était moins impulsif et moins léger ! »

Poincaré et Clemenceau

Clemenceau n’avait pourtant guère ménagé Raymond Poincaré :

« M. Poincaré invente des costumes, des couvre-chefs et dit des choses convenues à un signe donné. Il imite à la perfection le vivant… » avait écrit Clemenceau dans son journal le 6 août 1917. Mais Poincaré faisait passer les intérêts du pays avant son amour-propre : « Clemenceau me paraît, en ce moment, désigné par l’opinion publique ».

Finalement, Clemenceau se montra très aimable : « Je ne prendrais aucune décision sans causer avec vous. » Seuls les socialistes votèrent contre le nouveau cabinet. Mais une fois saisi du pouvoir, le Tigre allait gouverner seul, ne consultant pas les ministres et encore moins le président de la République. Poincaré se retrouvait « prisonnier de l’Élysée ».

Résolu à être le seul maître, Clemenceau n’hésita pas à accuser Raymond Poincaré d’être coupable de « pacifisme » pour avoir rencontré le prince Sixte de Bourbon-Parme, frère de l’impératrice d’Autriche. Inquiet de la perspective d’un retour de Briand aux affaires, Clemenceau reprochait à Poincaré de trop recevoir le député de la Loire. Abasourdi, le président rétorqua : « Autant essayer de marier l’eau et le feu ».

Le 8 octobre 1918, Clemenceau menaça de démissionner, demandant au président de la République de ne plus lui écrire pour ne pas le gêner dans son action. Poincaré dut s’humilier devant ce président du conseil aveuglé d’orgueil.

Moi, je n’existe pas

Avec la victoire, pour un moment, tout fut oublié. À Metz, en décembre 1918, sur l’esplanade, Poincaré remit le bâton de maréchal de France à Pétain.

Le président de la République se tourna alors vers Clemenceau : « Et vous aussi, il faut que je vous embrasse. »

« Bien volontiers » répondit le chef du gouvernement. Ils s’embrassèrent sous les acclamations d’une foule enthousiaste.

Poincaré notait cependant amer :

« Pour tout le monde, Clemenceau est le libérateur du territoire, l’organisateur de la victoire. Seul il personnifie la France. Foch a disparu ; l’armée a disparu. Quant à moi je n’existe pas. »

Surtout, les négociations de paix séparèrent de nouveau les deux hommes. Raymond Poincaré jugeait les garanties obtenues par la France insuffisante : il souhaitait le contrôle de la rive gauche du Rhin. Il avait écrit :

« Je ne puis ni prononcer un mot, ni faire un geste. Je suis une âme sans corps. Si, par malheur, nous subissions une paix mauvaise ou médiocre, toute la honte en rejaillirait sur moi. »

Clemenceau estimait la garantie solidaire du Royaume-Uni et des États-Unis suffisante. Poincaré resta silencieux à cette annonce. Il songea à démissionner. Deschanel, président de la Chambre, lui suggéra de porter le différend devant l’opinion. Mais Poincaré n’était pas homme à aller sur ce terrain là.

Fin ou renouveau ?

À l’expiration de son mandat, Raymond Poincaré se refusa d’en solliciter un second. Soulagé, il enleva son frac et confia : « Ma carrière commence. » Il n’avait d’ailleurs pas attendu la fin de son septennat pour accueillir sous la coupole le maréchal Foch en simple uniforme d’académicien et pour se faire élire sénateur de la Meuse.

Il n’était pas question pour lui de se retirer de la vie politique. Raymond Poincaré devint l’homme providentiel, le recours, fonction que les Français adorent confier à un illustre vieillard. Deux fois président du Conseil (en 1922 puis en 1926), il fit occuper la Ruhr pour obtenir le paiement des Réparations puis « sauva » le franc qui perdit simplement 80 % de sa valeur.

Sa santé périclitant, il se retira définitivement en 1929. Lui qui avait inauguré tant de monuments aux morts repose simplement dans le petit cimetière de Nubécourt, là où étaient enterrés ses parents. Dans un carré privé, sa tombe est parmi les autres tombes de la famille avec leurs curieuses stèles métalliques à plaque de marbre.

Sources :

- Adrien Dansette, Histoire des présidents de la République de Louis-Napoléon Bonaparte à Vincent Auriol, Amiot Dumont 1953, p. 155-174

- François Roth, Raymond Poincaré, Fayard 2001, 716 p.

- Pierre Miquel, Poincaré, Fayard, 1984.

- « Raymond Poincaré » in Gisèle et Serge Bernstein, La Troisième république, MA éditions 1987, p. 245-248

La semaine prochaine : Paul Deschanel

bref un president pas tres brillant : declenche la premiere guerre mondiale qu on a faillit perdre (en 14 on est passé pres de la catastrophe), en 1917 refuse de gracier des soldats qui se mutinaient suite aux absurdites du commandement (cf nivelle et le chemin des dames). Une fois la fin de la guerre, demande a enfoncer encore plus l allemagne et fait d ailleurs occuper la Ruhr comme president du conseil. Occupation qui fut du pain beni pour les nazi (petit parti a l epoque)