Par Johan Rivalland.

J’ai été très intéressé par l’excellente interview de cette enseignante de caractère, à la fois très pédagogue et positive, que je vous encourage à regarder. Elle nous offre une très bonne leçon de vie, un bel exemple à suivre pour cesser de se lamenter et devenir acteur de sa vie, voire de celle des autres. Attitude saine et positive que l’on peut admirer.

En finir avec la victimisation

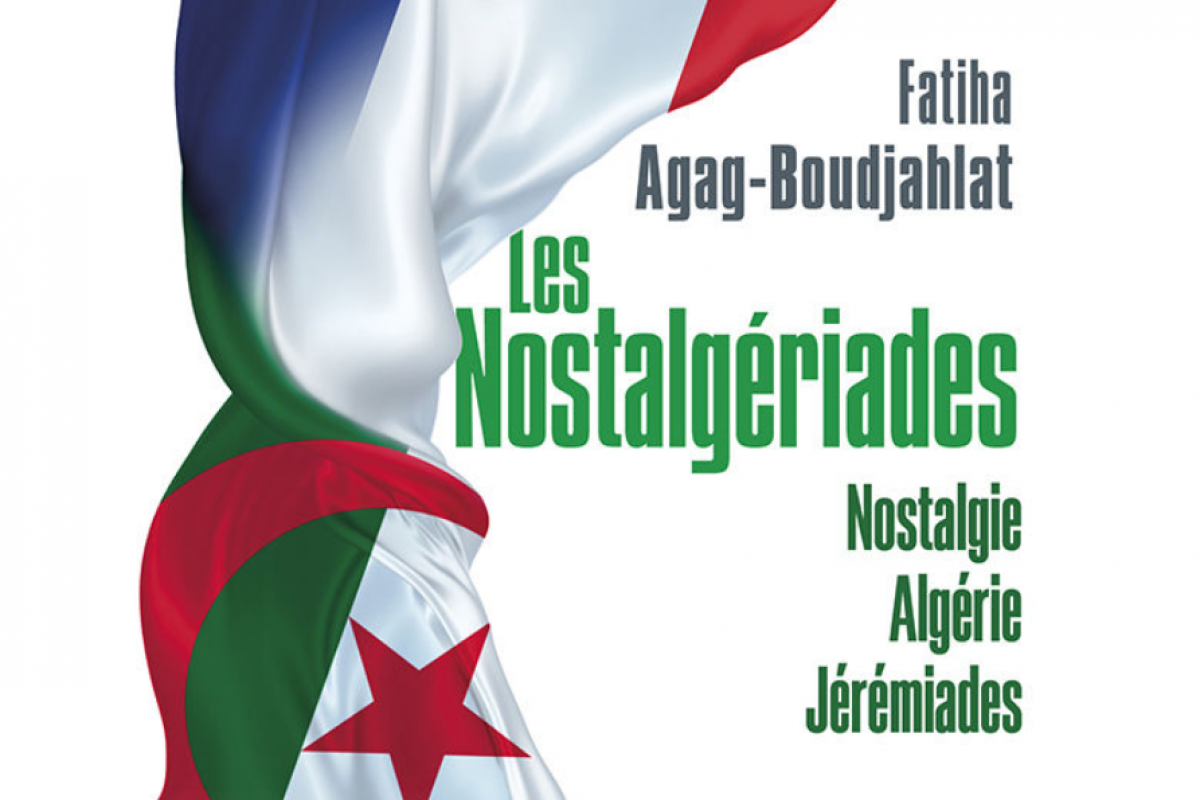

Le terme inventé par Fatiha Agag-Boudjahlat dans le titre de son livre est la contraction de trois termes : Le premier est Jérémiades, par la valorisation du statut de victime en vogue aussi bien dans les médias que dans les universités, à travers notamment tous les mouvements minoritaires que dénonce si justement et courageusement Sonia Mabrouk dans son essai Insoumission française, et que l’auteur déplore tout autant.

Ce qui compte est l’endroit d’où l’on parle. Ou plutôt d’où l’on prétend parler, tant les nouveaux militants gauchistes réactionnaires, indigénistes, néoféministes racialistes, sont eux-mêmes dans une construction identitaire individuelle et collective que nous serions bien avisés de déconstruire, suivant en cela leur exemple. Les idées et les engagements sont désormais présentés comme le prolongement naturel de son identité […] En débattre, les contester, revient à opprimer celui qui les formule. Le débat n’est plus possible, en tous les cas il ne porte plus sur les idées, mais sur la personne qui les porte.

Le deuxième terme est Nostalgie, dans la mesure où certains des jeunes dont les parents sont originaires d’un autre pays éprouvent une nostalgie qui leur est inculquée, étant nés en France mais n’ayant jamais vécu dans le pays dont leurs parents sont originaires, si ce n’est à l’occasion de brefs séjours. Pays que les parents ont choisi de quitter, dans l’espoir de trouver une meilleure vie. Ce qui peut leur poser un problème à la fois d’identité et de culpabilité, semblant les empêcher de s’enraciner. D’autant plus difficile qu’ils y sont perçus comme des Français.

Le troisième terme est Algérie, puisque les parents de l’auteur elle-même sont originaires d’Algérie, un pays qui a une partie de son histoire en commun avec la France. Histoire dont l’auteur indique bien qu’elle n’en a qu’une approche scientifique liée à son métier d’enseignante en histoire et géographie, et qu’il ne lui appartient pas de juger. Mais au sujet de laquelle elle constate que de nombreux élèves ont une méconnaissance et des fantasmes incroyables.

Un témoignage passionnant

C’est un témoignage passionnant, doublé de convictions fortes et raisonnées que nous livre Fatiha Agag-Boudjahlat, que je ne souhaite pas dénaturer en le résumant ici, préférant conseiller la lecture du livre. Simplement, je constate au passage que nous avons ici affaire à une authentique féministe, au sens auquel je m’identifie moi-même, et non au néoféminisme qu’elle rejette comme nous l’avons vu plus haut. De manière générale son témoignage pourrait être celui de nombreuses personnes nées en France de parents immigrés. Il est donc à la fois instructif et précieux à plus d’un titre. Et son parcours personnel n’a rien d’une sinécure…

Sa critique des sociologues vaut son pesant d’or (et ne nous surprend pas vraiment, quoique… Les tournures que prennent certains entretiens et les tentatives d’orientation plus que caricaturales que se permettent certaines sociologues sont ahurissantes. Honte à la sociologue dont les propos confondants sont décrits dans le livre ! Ceux qui le liront comprendront…). Elle reflète surtout le regard perverti que peuvent avoir certains au sujet d’une personne d’origine étrangère, qu’ils aimeraient catégoriser selon leurs vues de l’esprit.

Les stéréotypes ne sont d’ailleurs manifestement pas le domaine réservé de la sociologie. Car dans les nombreuses descriptions apportées, on observe qu’elles sont légion, y compris jusque parmi ses proches.

L’importance de l’école

Mais le cœur de l’ouvrage concerne aussi les élèves. Les jeunes d’origine étrangère, des pays du Maghreb en particulier, ont souvent un « comportement typique du tourisme de masse » et d’hyperconsommateurs, nous dit Fatiha Agag-Boudjahlat. Elle montre ainsi comment ils se trompent, par pure ignorance, ont une vision tronquée associant par exemple le bled aux vacances, à l’insouciance, à la facilité, au confort des retrouvailles avec la famille au sens large, alors que la France symboliserait le travail, l’école, le logement plus exigu, les contraintes au sens large.

Et surtout, ajoute-t-elle, le problème est que l’on n’apprend pas à aimer la France. Elle en donne plusieurs exemples éloquents qui permettent de bien ressentir les choses telles qu’elles se présentent à eux. Alors qu’il y aurait moyen d’adopter une vision beaucoup plus objective et positive qui éviterait bien des malentendus et des perversions.

De même évoque-t-elle assez longuement et de manière très concrète comment les rapports à la religion posent des problèmes et des difficultés souvent un peu absurdes dans la vie quotidienne. La montée de l’orthodoxie en la matière, en particulier auprès des jeunes générations et souvent par méconnaissance là encore, n’étant pas la moindre source de ces difficultés, qu’elle tente d’ailleurs d’atténuer à son niveau par le raisonnement, la connaissance et la réflexion.

Dans tout ce qu’elle décrit, on voit d’ailleurs bien qu’elle fait œuvre utile et assure son métier de professeur avec beaucoup de bienveillance et d’engagement, mais aussi de rigueur, amenant chacun à réfléchir par soi-même et à savoir faire preuve de recul. Le problème n’est pas que celui de l’école, puisqu’elle décrit également différentes situations de la vie de tous les jours où l’on comprend les perversions qui ont pris place incidemment. Or, réagit-elle :

… je ne veux pas d’un prolétariat religieux dans lequel tous les descendants d’immigrés ne pourraient se définir que par leur religiosité, que par leur conformité aux attendus du groupe. Chaque personne doit suivre le précepte de Gide et « faire de soi un être irremplaçable ».

Incohérences

Fatiha Agag-Boudjahlat s’en prend également au mouvement #Metoo et aux néoféministes qui, de peur d’être traitées d’islamophobes, ne défendent que la cause des femmes blanches, de manière qu’elle juge condescendante. Ce qui la met en colère, elle qui dit combattre le patriarcat arabo-musulman, auquel elle se trouve confrontée et apporte des témoignages très parlants. Un relativisme culturel qui va très loin :

La culture est l’élément de langage qui permet au patriarcat religieux de maintenir la sujétion des femmes. C’est en son nom, et au nom de cette émotion condescendante, la tolérance, dans laquelle les bourgeoises racialistes aiment à se lover, que des intellectuels de gauche, femmes et hommes, ont signé en 1989 un appel à dépénaliser l’excision en France.

Les militants intersectionnels ne valent pas mieux :

La femme noire est tout autant opprimée par les hommes blancs que par les hommes noirs. Ce qui aboutit à ces propos de la militante indigéniste Houria Bouteldja selon laquelle une femme noire violée par un Noir ne devrait pas porter plainte contre cet homme pour ne pas nuire à la communauté noire. Le racisme des Blancs serait conforté… Autre exemple, des « féministes » s’étaient opposées à la pénalisation du harcèlement de rue parce qu’elle aurait visé les hommes d’une certaine origine ethnique, comme si c’était un trait culturel atavique indépassable que d’agresser les femmes. Ce sont toujours les hommes qu’il faut protéger aux dépens des femmes, de leur parole, de leurs souffrances. L’anti-Metoo en fait.[…]

Un article des Inrockuptibles tournait en dérision des youtubeuses états-uniennes vantant la virginité jusqu’au mariage. Le même magazine ne trouve rien à redire à l’obligation de virginité dans la culture arabo-musulmane.

De manière générale, Fatiha Agag-Boudjahlat interroge la condition de la femme, particulièrement difficile et régressive dans le cas des femmes appartenant à la culture arabo-musulmane. Elle y consacre tout un chapitre, là encore sous forme de témoignage poignant. Et elle montre aussi ensuite les difficultés à être invitée dans les médias qui lui préfèrent les multiculturalistes ou indigénistes qui lui sont d’ailleurs très hostiles et se montrent parfois bien complaisants.

Son livre est très intéressant et très instructif. Fatiha Agag-Boudjahlat est une voix qui mérite d’être entendue, car elle a vraiment beaucoup à dire et à nous apprendre.

Fatiha Agag-Boudjahlat, Les Nostalgériades – Nostalgie, Algérie, Jérémiades, Les éditions du Cerf, avril 2021, 144 pages.

le titre est intéressant !

Très bonne analyse. Sous des couverts de “bienveillance”, d’accueil, et tous bons sentiments guimauvesques, “les bourgeoises”, (je cite l’auteure), ont encouragé des pratiques esclavagistes, de soumission, de dépendance, leur refusant ainsi de fait de s’assimiler. Ces pratiques, par ailleurs n’existaient pas ou dans un pourcentage très faible dans leur pays d’origine. (voir le Maroc par exemple). Il aurait fallu se documenter d’abord sur les obligations de la religieuse musulmane : le voile n’est pas une obligation.

D’ailleurs les premières immigrées ne sont pas arrivées avec le voile. Soit elles refusaient les médecins masculins, restaient cloîtrées, c’est-à-dire des coutumes héritées du bled. C’était compréhensible.

Mais accepter soudain de nouvelles “revendications”, non justifiées par le Coran, les ostracisant de ce fait, c’était un raisonnement raciste, alors que ces personnes défilent contre le racisme.

C’est leur dire : votre culture est inférieure à la nôtre, mais conservez-la. C’est de la condescendance et non de la générosité.

Tout à fait! Les woke sont des réactionnaires hypocrites qui veulent obliger les minorités à rester dans leur obscurantisme, par condescendance!

En parallèle, l’Islam s’est rigidifié sous l’influence de pseudo-intellectuels égyptiens dans les années 70, donc les premiers immigrés avaient une vision beaucoup plus ouverte non basée sur le conflit.

Bonjour,

Intéressant mais, d’après moi, l’analyse est vue d’un seul angle qui me parait restrictif . J’ai l’impression que Mme Fatiha Agag-Boudjahlat a sa propre vision et qu’elle veut passer comme seule vision. Un échange en live avec elle serait intéressant.