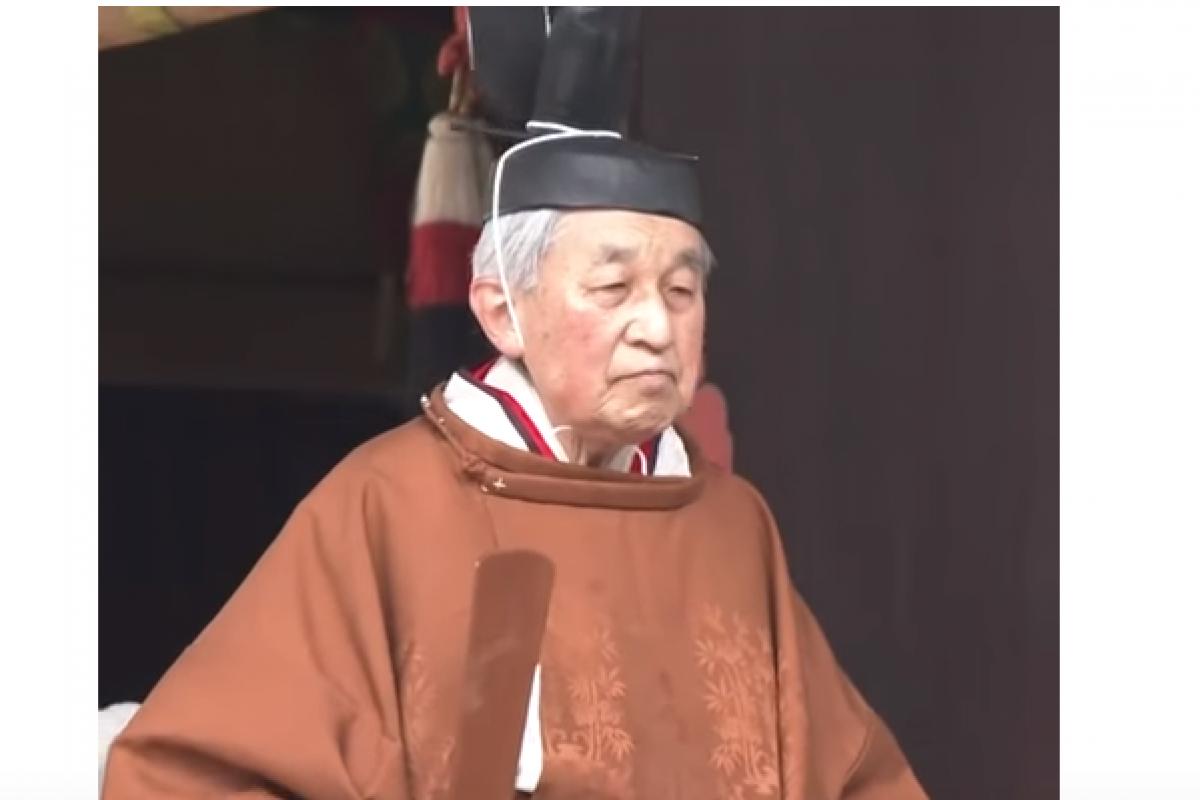

Contrepoints – L’empereur Akihito vient d’abdiquer en faveur de son fils, mettant ainsi fin à l’ère Heisei (« accomplissement de la paix »). Il est le premier empereur à avoir été intronisé sans caractère de droit divin, et avoir pris des positions très critiques sur les crimes de guerre du Japon. Faut-il interpréter son règne comme une rupture brutale avec l’histoire politique du pays ?

La rupture brutale eut lieu en 1945 avec la défaite du régime militariste et la destruction du pays par les bombardements. La monarchie fut alors reconfigurée par les Américains en monarchie constitutionnelle sans que l’empereur Hirohito ne soit jugé ni condamné. Akihito avait 13 ans en 1945. Il eut peur pour son père et sans doute pour lui-même. Par la suite, il fut confié à une préceptrice américaine de tendance quaker qui lui inculqua les éléments d’une morale pacifiste.

Akihito, désormais l’empereur Heisei, se forgea une conviction au cours des années d’après-guerre, celle qu’il devait incarner le pacifisme de la nouvelle Constitution, celle de 1946, et qu’il devait se démarquer de tous ceux qui rêvaient des grandeurs militaires passées à l’origine de la catastrophe. En ce sens, il a fait évoluer la monarchie dans un sens plus « humain » en se démarquant — autant que son rôle le lui permettait — des aventures nationalistes.

Le tennô ne peut exprimer d’opinion politique. Il est condamné de par sa fonction à la neutralité. Il est donc contraint de faire comprendre à son peuple avec beaucoup de subtilité ce qu’il pense être juste pour son pays. Et pour lui, la préservation de la paix est sans doute ce qui lui est apparu comme le plus important. Dans toutes ses déclarations officielles, Heisei a toujours insisté sur la nécessité pour le pays de rompre avec les dérives du passé « qui ont causé tant de malheurs au peuple ».

En se faisant le défenseur de la Constitution, il s’oppose de fait à toutes les tentatives du gouvernement actuel de la réviser. Pour cela, le gouvernement doit avoir l’appui des deux tiers des députés dans les deux chambres. Aux élections de juillet 2018, pour la première fois depuis la guerre, les révisionnistes ont obtenu cette majorité qualifiée. Trois jours après le résultat des élections, Akihito annonça qu’il souhaitait abdiquer « en raison de sa santé et de son grand âge ». Beaucoup de commentateurs japonais firent valoir alors que c’était aussi une manière élégante de dire à son peuple qu’il ne signerait jamais l’abrogation éventuelle de la Constitution.

Vous avez travaillé sur la modernisation du Japon, qui s’est accélérée à la fin du XIXesiècle et au début du XXe siècle. Celle-ci a entraîné une mécanique ambiguë, qui a à la fois alimenté la fascination pour l’Occident et son rejet, la nécessité perçue d’adopter son organisation économique et politique, mais aussi d’inventer un nouveau nationalisme qui en prendrait le contre-pied. Avec la défaite de 1945 et le règne d’Akihito, n’y a-t-il pas au fond le triomphe du premier terme de cette mécanique, et l’effacement du second ?

Apparemment on pourrait interpréter les choses ainsi, mais ce n’est pas si simple. Le nationalisme japonais s’est au moins autant construit contre la Chine que contre l’Occident.

Entre 1894 et 1945, le Japon engage des troupes sur le continent en permanence, et certains historiens évoquent la Guerre de Cinquante ans qui opposa les deux pays. Celle qui opposa le Japon et les États-Unis fut d’une violence inouïe mais ne dura que trois ans et demi. Quant à l’organisation politique, elle a surtout reposé sur une centralisation obsessionnelle des institutions politiques qui n’a rien à voir avec l’imitation d’un modèle occidental mais tire plutôt son inspiration de la pensée politique sino-japonaise du début du XIXe siècle. Et pour ce qui est du modèle économique occidental, on peut aussi le contester si on admet que le Japon connût dès la fin du XVIIIe siècle une proto-industrialisation que les historiens japonais nomment la « révolution industrieuse ».

La dynamique vertueuse de l’économie japonaise dans les années 1960-1980 reposait sur l’emploi à vie, le salaire à l’ancienneté et une augmentation généralisée des salaires, en échange d’une adhésion globale des salariés aux objectifs de la croissance. On ne peut pas dire que la croissance des économies occidentales à la même époque reposait sur les mêmes principes.

Il y a toujours en Occident cette idée que le Japon (et c’est aussi vrai pour les autres pays d’Asie) change, et que s’il change, c’est qu’il se rapproche de l’Occident. La société japonaise change certes, mais cela ne va pas, en tous cas pas toujours, dans le sens d’un rapprochement avec nous qui nous croyons toujours au centre de tout.

L’empereur aujourd’hui ne peut plus vraiment être revendiqué par le camp nationaliste. Avec la désignation de Shinzō Abe comme Premier ministre, la mythologie militariste — et négationniste — japonaise reste encore puissante, au moins dans le domaine culturel. Comment les nationalistes réagissent face à l’évolution culturelle de la fonction impériale ? Inversement, l’Empereur a-t-il réagi face à la cécité de certains de ses contemporains quant aux excès de l’impérialisme ?

Le nationalisme d’avant-guerre n’était pas pensable sans la référence à la mystique impériale. C’est toujours « au nom de l’empereur » qu’on agissait, tuait et souvent mourait. Après 1945, les Japonais se sont retrouvés face à un curieux paradoxe. D’une part, ils ont estimé que les dérives militaristes avaient conduit le pays à la catastrophe de la défaite. « Plus jamais ça » ont-ils pensé alors, et la Constitution pacifiste imposée par les Américains a certainement correspondu à une sentiment pacifiste désormais largement partagé par la population.

Mais d’autre part, McArthur a exonéré Hirohito de toute responsabilité de la guerre. Et si l’empereur n’était pas responsable, alors pourquoi l’individu japonais lambda devrait-il se sentir responsable ? Quant au Tribunal International de Tokyo qui jugea en 1946-48 les dirigeants japonais pour crimes de guerre, il n’a guère été compris par la population que comme le procès des vainqueurs jugeant les vaincus. Car qu’est-ce qu’un crime de guerre si Hiroshima n’en est pas un ?

Il y a donc dans la population japonaise un profond pacifisme qu’incarne Heisei et qui explique que la révision de la constitution à laquelle aspirent les conservateurs n’ait jamais peut être effectuée. Mais, en même temps, on trouve dans l’opinion un certain ressentiment contre les États-Unis qui considèrent le Japon comme un État vassal et surtout une forte inquiétude devant la montée de la puissance militaire expansionniste chinoise (sans parler de la menace nucléaire nord-coréenne) ainsi qu’une forme de jalousie devant les réussites économiques sud coréennes. Le néo-nationalisme japonais de l’actuel premier ministre surfe sur ces sentiments et donc sur l’inquiétude d’une partie de la population face à un environnement de plus en plus incertain.

merci pour cet éclairage sur cet autre monde qu’est le Japon : cela rappelle que c’est un autre monde (par rapport à l’Occident).