Par Gérard-Michel Thermeau.

Glory est un petit bijou cinématographique concocté par le talentueux duo Kristina Grozeva et Petar Valchanov. On rit beaucoup, on s’indigne beaucoup et on finit accablé à la vision d’un film qui évoque la comédie italienne de la grande époque tout autant que les frères Coen.

Glory est un petit bijou cinématographique concocté par le talentueux duo Kristina Grozeva et Petar Valchanov. On rit beaucoup, on s’indigne beaucoup et on finit accablé à la vision d’un film qui évoque la comédie italienne de la grande époque tout autant que les frères Coen.

La noirceur du propos y est tempérée par le biais d’un humour et d’un sens de la cocasserie assez rare dans le cinéma contemporain. Le héros de cette fable politique, idiot dostoiëvskien, va connaître son chemin de croix pour avoir voulu être honnête dans un monde foncièrement corrompu.

Un jour comme les autres

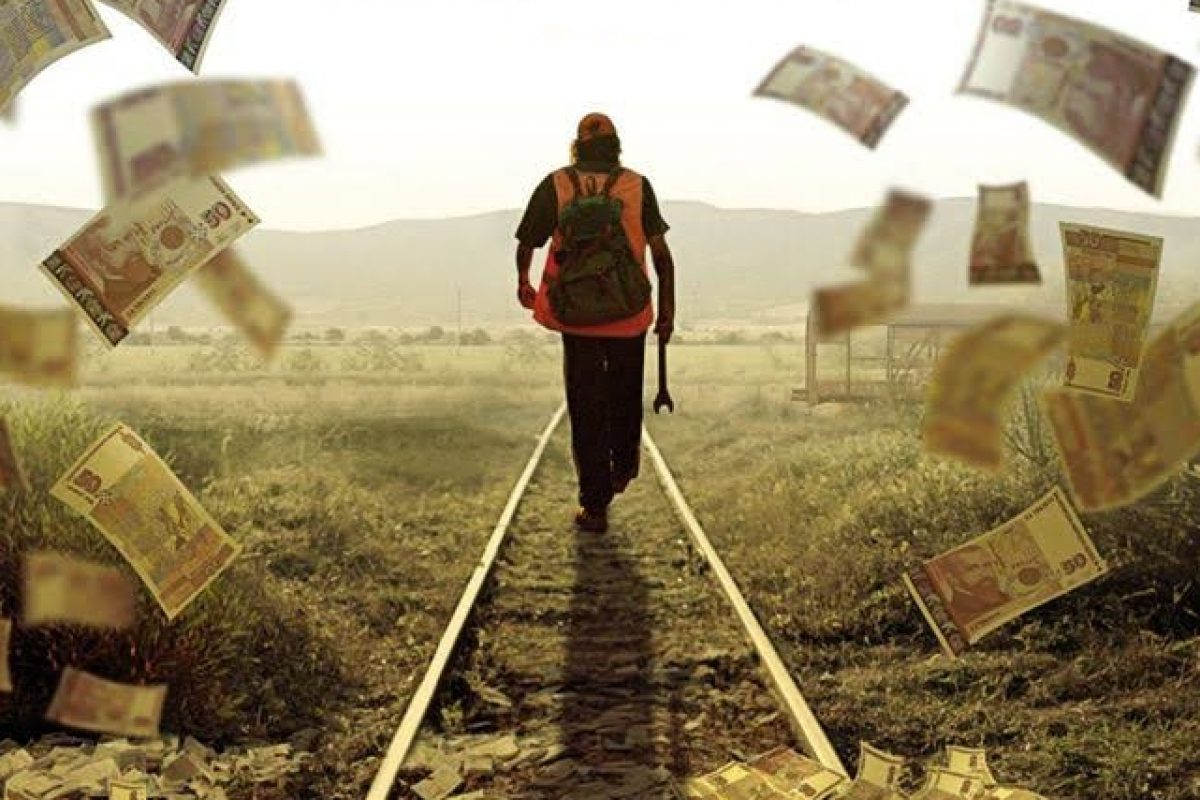

Modeste employé des chemins de fer, le cantonnier Tzanko est obsédé par la ponctualité. Chaque matin, il vérifie soigneusement l’heure grâce à l’horloge parlante pour régler précisément sa montre, une Glory. Pour cet homme sans importance cette montre est le seul bien de valeur : son père lui avait offert et fait graver une inscription. Dans la campagne perdue où il vit, le solitaire et taciturne Tzanko ne trouve d’affection qu’auprès des lapins qu’il élève dans son jardin.

Ce jour là, le cantonnier remonte comme à son habitude la voie ferrée dont il assure l’entretien. Mais ce jour là ne va pas être un jour ordinaire. En se penchant, Tzanko découvre un billet de banque. Sans trop y réfléchir, il fait ce que nous ferions tous en la circonstance. Il met le billet dans sa poche et sifflotant, il poursuit son travail. Mais un peu plus loin, un deuxième billet traine au sol. Intrigué, il l’enfourne à son tour dans sa poche mais son insouciance a disparu. Très vite, il aperçoit des dizaines de billets échappés d’un gros sac sur le bord de la voie.

Foncièrement honnête, Tzanko prévient la police. Il ne pouvait faire une plus grave erreur.

L’instrumentalisation d’un fait divers

La responsable des relations publiques du ministère des Transports, Julia Staykova, voit tout de suite le parti à tirer de ce fait divers. Le ministre est en butte à une campagne menée par le journaliste Kiril Kolev qui dénonce les malversations commises dans le secteur public des transports. Transformant le cantonnier en « héros du peuple », Julia espère ainsi faire oublier le scandale qui éclabousse son patron. Une cérémonie, grand moment d’humour absurde, est organisée où le ministre remet une montre au « cantonnier héroïque », en présence de la presse.

Dès ce moment, le pauvre Tzanko, qui s’est prêté au jeu, est perdu. Sa montre, qui marquait si bien l’heure, lui est enlevée au profit d’une camelote bon marché qui ne marche pas. Le bonhomme têtu réclame son bien. Il se voit offrir une nouvelle montre, une Glory en apparence identique à la sienne, mais qui ne fonctionne pas davantage correctement ! Le journaliste saisit à son tour l’occasion de reprendre son offensive contre le ministère. L’honnête Tzanko n’a-t-il pas essayé en vain de dénoncer les vols de fuel perpétrés par les employés du chemin de fer ?

Ballotté entre la redoutable et froide Julia et le trop habile Kolev, Tzanko devient l’instrument d’un conflit politique qui le dépasse. Revêtu d’un pantalon ou d’une chemise d’emprunt, récitant des phrases écrites par d’autres, le voilà contraint de dire une chose et son contraire devant les caméras, dans une série de séquences féroces et cocasses. Les manipulations médiatiques sont ainsi décrites, avec une verve ravageuse, dans une suite de saynètes très efficaces.

Loin de tout manichéisme

Traité sur le ton de la comédie, mais une comédie qui vire au noir, le sujet de Glory est des plus sérieux. Il nous montre minutieusement, sous la forme d’une fable absurde, comment la machine étatique peut broyer un individu. Remarquablement écrit et mise en scène, le film frappe par l’impression de vérité qui se dégage de ses personnages.

On imagine le traitement hollywoodien de cette histoire campant un héros modeste mais digne face à une garce cynique et froide mais sauvée par le journaliste, paladin de la vérité. Ici, le manichéisme n’a pas sa place. Kolev ne sauve rien ni personne, il poursuit ses propres objectifs et se demande pourquoi personne ne fait plus confiance aux journalistes.

Tzanko, ce pauvre hère peu intelligent, au physique ingrat, souffrant d’un bégaiement tenace, est un protagoniste passif. Seule son obsession pour sa montre le force à prendre des décisions qui se révèlent catastrophiques.

Julia, belle, calculatrice, efficace, maîtresse dans l’art de la manipulation, a ses failles. À quarante ans, elle rêve de maternité mais n’arrive pas à jongler entre ses ambitions professionnelles et sa vie privée. Loin de se réduire à la « méchante » traditionnelle, elle se révèle fragile et finit par comprendre, un peu tard, les conséquences de ces actes. Mais on ne peut revenir en arrière. Le regret ne répare pas la perte d’un instant.

Une dénonciation aussi féroce du pouvoir politico-médiatique et des méthodes mafieuses au sein d’une entreprise publique, voilà un sujet que l’on ne voit guère souvent traité sur les écrans français. Il est vrai que cette histoire se passe en Bulgarie, pays périphérique d’Europe où le passé communiste a laissé visiblement des traces encore prégnantes. Aucun rapport avec la France, pays réputé pour l’honnêteté de son personnel politique et l’efficacité de ses entreprises publiques.

Bref, un film à voir de toute urgence.

- Glory, un film de Kristina Grozeva et Petar Valchov (2016) avec Stefan Denolyubov, Margita Gosheva et Milko Lazarov.

aucun rapport avec la france ……..j’aime beaucoup le cynisme de cette simple phrase ;

Oh la connerie, ils ne risquent pas de se voir recompensés avec ça, ou pire, ils seront blacklistés.

Seul les daubes genre “Merci Patron” sont portées aux nues.

Désolé pour eux. Je regarderai quand même le film, par solidarité.

@ Desproge54

Ils ne gagneront pas à Cannes, sans doute, mais ailleurs, il existe bien des festivals moins “conventionnels”, snobs, “officiels” et “bankables”, qui trouveront le film sans doute à leur goût.

Humour se révélant noir, dénonciation, pas univoque, mais douce et allusive, pas de plaidoyer mais du “cinéma” racontant une histoire vous laissant libres d’interpréter, du montré mais du “non dit” explicitement. Et si il n’y a pas de manichéisme simpliste, tant mieux: mieux vaut poser les questions qu’y répondre d’autorité!

@Desproge54

J’avoue ne pas avoir vu le film, comme vous, sans doute, mais ce serait avec plaisir.