Par Gérard-Michel Thermeau.

En 1897, dans La Bresse louhannaise, on pouvait lire :

« Il avait une cravate blanche et un chapeau noir de près d’un pied de haut, ressemblant beaucoup à un de ces décalitres qui servent à mesurer notre grain. Drôle de chapeau, ma foi, il est, paraît-il, inscrit sous le nom de gibus dans les registres de l’état-civil de la mode, et, on est obligé de l’exhiber, dans toutes les grandes cérémonies officielles, si on ne veut pas passer pour un grossier personnage. »

Le chapeau claque ou gibus a fait la fortune de Gabriel Gibus (Limoges, 14 octobre 1800 – Poissy, 6 octobre 1879), un entrepreneur bien oublié aujourd’hui. Il avait pourtant réussi à faire de son patronyme un nom commun.

Mais il est difficile de trouver des informations sur le personnage. Selon les sources, le chapeau claque aurait été inventé en 1812 ou en 1823, à moins que ce ne soit en 1834. Si les dates varient, l’invention est néanmoins généralement attribuée non à Gabriel mais à son frère aîné Antoine Gibus.

Un effet papillon inversé

En réalité, Antoine Gibus a peut-être « inventé » le chapeau claque mais cela n’a au fond aucune importance. La question de l’antériorité de l’invention de quoi que ce soit n’a rigoureusement aucune importance.

En réalité, Antoine Gibus a peut-être « inventé » le chapeau claque mais cela n’a au fond aucune importance. La question de l’antériorité de l’invention de quoi que ce soit n’a rigoureusement aucune importance.

Cette confusion des esprits est source de polémiques sans fin, de ridicules procès d’intention et de puériles revendications nationalistes. On invente chaque jour quelque chose et la plus grande partie de ces « inventions » ne présente d’autre utilité que d’illustrer la fertilité de l’imagination humaine. En effet, la plupart des inventions sont inutiles au sens économique du terme : autrement dit, elles ne feront jamais l’objet d’une application pratique à grande échelle.

L’entrepreneur n’est donc pas celui qui invente quelque chose ou est le premier à inventer quelque chose mais celui qui « innove » c’est-à-dire qui va réaliser un profit en développant un marché inexistant ou embryonnaire.

On connaît le fameux « effet papillon ». Si un simple battement d’ailes peut déclencher une tornade à l’autre bout du monde, les ambitions démesurées de Napoléon sont à l’origine de cette modeste invention : grandes causes, petits effets. D’une certaine façon, si Napoléon n’avait pas envahi l’Espagne en 1808, il n’y aurait peut-être jamais eu de chapeau claque. En effet, si les Français n’avaient pas renversé les Bourbons et occupé la péninsule, Salby Guycher, chapelier de la région de Figueras, n’aurait pas été fait prisonnier. Il n’aurait pas été envoyé en captivité à Limoges. Il n’aurait pas fait la connaissance de Jeanne Gibus, tante des deux frères et ceux-ci ne seraient sans doute jamais devenus chapeliers.

Évidemment, de bons apôtres défenseurs de la veuve, de l’orphelin et de l’immigré, ont été tentés d’attribuer l’invention du chapeau claque à notre prisonnier espagnol. Mais cette fumeuse théorie ne tient pas debout : le premier brevet a été déposé 5 ans après la mort de notre Ibérique et le brevet décisif, huit ans après le décès.

Si les Anglais avaient tenté de réaliser un chapeau repliable dès 1812, le chapelier Antoine Gibus dépose un brevet le 23 juillet 1834 pour « un chapeau à forme pliante dans le sens perpendiculaire ». Son frère Gabriel dit Gibus jeune, le véritable entrepreneur de la famille, dépose à son tour le 30 septembre 1837 un brevet de « chapeau mécanique » qui va être à l’origine d’une entreprise prospère. C’est lui qui a l’idée d’utiliser des ressorts qui vont vraiment permettre le développement du chapeau repliable. Le duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe, va contribuer à le mettre à la mode.

Pourquoi un chapeau repliable ?

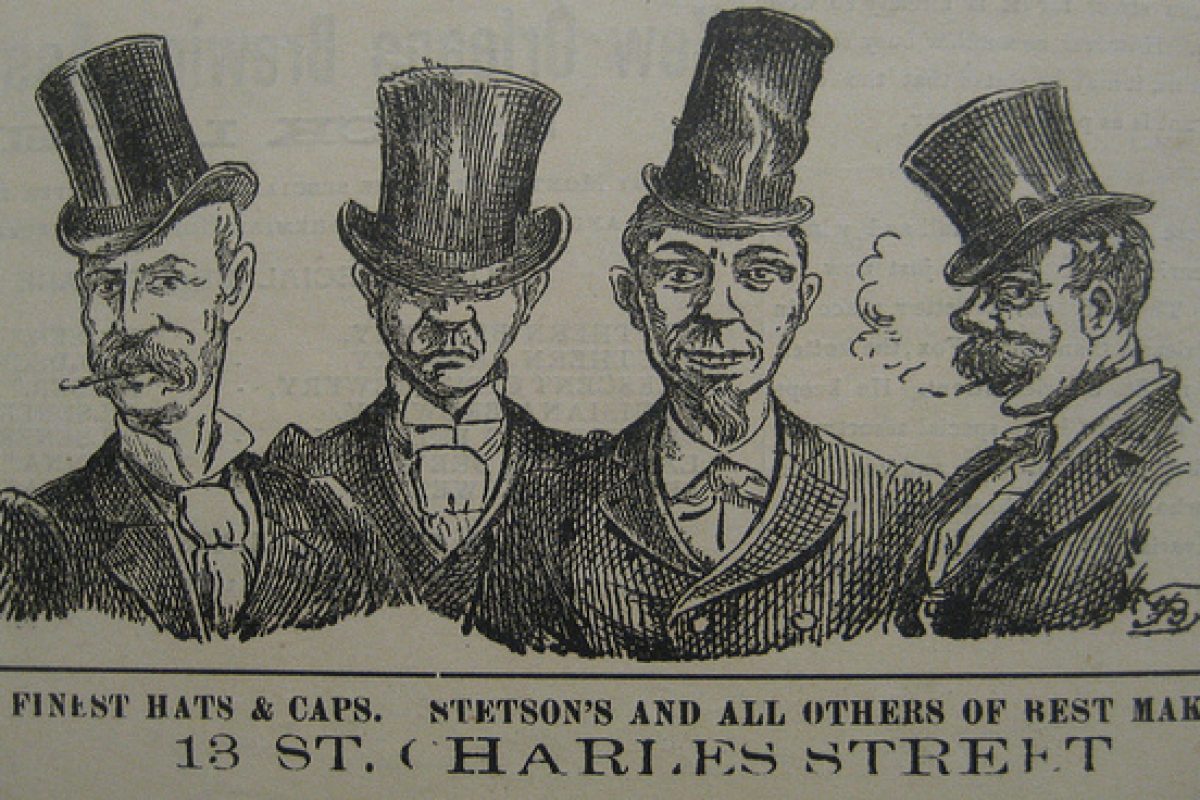

La mode avait ses exigences : le XIXe siècle fut le siècle du haut-de-forme, très élégant, très avantageux pour celui qui le porte mais très encombrant. Après avoir été le symbole des dandies, le haut-de-forme incarnait désormais la respectabilité bourgeoise. Ne devait-il pas coiffer le « canard le plus riche du monde » créé par Carl Barks ? Il était l’accessoire indispensable de l’habit de soirée et devait le rester jusqu’au milieu du XXe siècle. Mais à l’Opéra, où ces messieurs déposaient leur couvre-chef, la question du rangement se posait cruellement. Aussi les Anglais devaient-ils appeler Opera Hat ce qui sera en France nommé le chapeau claque, en raison du bruit provoqué par les ressorts en le pliant, ou gibus.

En 1853, Gabriel crée une prospère entreprise à Poissy qui fabrique toutes sortes de chapeaux, repliables ou non. Il réalise la moitié de son chiffre d’affaires en Amérique du Sud et en Russie. Il devait déposer une trentaine de brevets dont « celui d’un chapeau de soie diaphane gibus, d’une légèreté et d’une solidité incroyable… ». Son neveu devait être fournisseur de S.M. le Roi d’Espagne.

La grande presse et la littérature popularisent très vite l’invention.

Les humoristes s’en donnent à cœur joie : une revue semi-hebdomadaire titrée Satan (sic) du 29 août 1844 se penche sur l’influence des chapeaux en rapport avec la phrénologie :

« Gall avait dit : les inclinations de l’homme sont modifiées par la forme du crâne ; Gibus répondit : moi je modifierai le crâne !! et alors il n’y eut plus de mauvaises passions possibles, toute bosse maléfiante (sic) s’aplatissant au contact de ce tour de tête savamment combiné… »

En 1846 dans L’Artiste, revue de Paris, une nouvelle de Charles Monselet met en scène un personnage ridicule toujours prêt à s’extasier sur les nouvelles merveilles de l’industrie, Aristide F… :

« Il essaya de mettre son gibus ; mais en dépit de tous ses efforts le gibus persista à demeurer plat comme une assiette de faïence. »

Une autre nouvelle humoristique, due à la plume d’Eugène Woestyn, publiée par La Presse littéraire, en 1855, s’intitule Une course d’omnibus :

« En entrant dans la voiture, il s’étonne de la déloyale concurrence que les omnibus font à M. Gibus, inventeur d’un chapeau mécanique pour lequel il a pris un brevet qui n’est nullement périmé ; en effet, la contrefaçon est flagrante ; au contact de la voûte son feutre a reçu ce que, par une pittoresque appellation, l’argot populaire nomme « un renfoncement » et s’affaisse sur lui-même en plis nombreux… »

Dans le Journal amusant du 14 mars 1868, le gibus est cité dans un passage en revue des couvre-chefs du temps :

« On peut aisément le tenir sous le bras, tout en valsant avec une riche héritière ; au besoin même, on pourrait le placer dans son portefeuille. »

Esprit curieux, Gabriel ne limite pas ses activités au chapeau, déposant en 1843 un brevet concernant un « système de couverture de registres, recueils et cahiers quelconques » ; c’est le classeur à anneaux promis à un bel avenir dans les fournitures scolaires. Son fils Martial Auguste déposera un brevet pour un « appareil propre à arrêter les voitures en marche » destiné aux voitures à chevaux, ancêtre de notre pédale de frein.

Sources

- Rémy Bellenger, « Gabriel Gibus chapelier à Poissy » dans la revue Chronos Poissy, 1998.

- Jean-François Jullien, « Le célèbre chapeau gibus aurait vu le jour à Limoges », Le Populaire, 6 septembre 2013.

Sympas, ces histoires d’entrepreneurs. Voilà qui nous change des destins de salariés de l’URSSAF (qui n’est pas une flotte aérienne).

“La question de l’antériorité de l’invention de quoi que ce soit n’a rigoureusement aucune importance.”

Mépris classique du libéral pour la justice.