Si l’Afrique est encore pauvre aujourd’hui, ce n’est plus la faute de la décolonisation, prétexte facile pour des tyrans ignares en science économique, mais c’est bien la faute de ces tyrans autrefois libérateurs qui ont anéanti les institutions naturelles favorables à la liberté d’entreprendre. Revue de l’ouvrage de George Ayittey, Defeating Dictators : Fighting tyranny in Africa and around the world (2011).

Par Aurélien Biteau

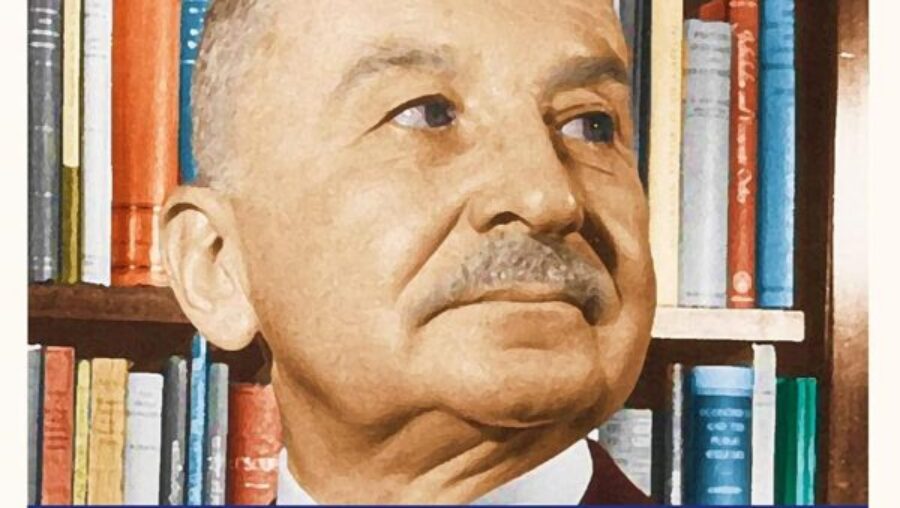

Connaissez-vous George Ayittey ? Cet économiste et intellectuel ghanéen, fondateur de la Free Africa Foundation, est l’auteur d’une phrase célèbre, ou du moins qui mérite de l’être davantage : « Africa is poor because she is not free ». Ayant lui-même subi les frasques de régimes dictatoriaux au cours de sa vie et participé au renversement du tyran ghanéen Rawlings, George Ayittey est le plus à même de nous faire part à la fois de ses connaissances brillantes des institutions des sociétés africaines pré-coloniales et de son expérience des stratégies favorables au renversement des dictateurs qui polluent encore la surface de notre planète. C’est bien le but de Defeating Dictators : combattre l’idée stupide mais pourtant répandue que la liberté n’appartient pas au patrimoine africain et fournir les outils stratégiques aux populations soumises à travers le monde pour mettre à bas les tyrannies.

Connaissez-vous George Ayittey ? Cet économiste et intellectuel ghanéen, fondateur de la Free Africa Foundation, est l’auteur d’une phrase célèbre, ou du moins qui mérite de l’être davantage : « Africa is poor because she is not free ». Ayant lui-même subi les frasques de régimes dictatoriaux au cours de sa vie et participé au renversement du tyran ghanéen Rawlings, George Ayittey est le plus à même de nous faire part à la fois de ses connaissances brillantes des institutions des sociétés africaines pré-coloniales et de son expérience des stratégies favorables au renversement des dictateurs qui polluent encore la surface de notre planète. C’est bien le but de Defeating Dictators : combattre l’idée stupide mais pourtant répandue que la liberté n’appartient pas au patrimoine africain et fournir les outils stratégiques aux populations soumises à travers le monde pour mettre à bas les tyrannies.

Très loin des théories altermondialistes qui voudraient expliquer la misère et les fers africains par un capitalisme nécessairement exploiteur, et opposé aux politiques étrangères des États occidentaux fondées sur une repentance auto-disciplinaire à l’égard de la colonisation qui leur interdirait toute critique à l’égard des hommes politiques et tyrans africains, George Ayittey défend avec vigueur les institutions indigènes nées spontanément en Afrique pour remettre le continent sur les rails de la liberté et de la prospérité, comme il l’avait déjà fait dans Africa Betrayed.

Il accuse en effet les héros de la décolonisation d’avoir trahi l’Afrique en reniant ses institutions économiques et politiques au profit de la formation d’États modernes s’adonnant aux idéologies socialistes et marxistes. C’est là le cœur de sa thèse : si l’Afrique est encore pauvre aujourd’hui, ce n’est plus la faute de la décolonisation, prétexte facile pour des tyrans ignares en science économique, mais c’est bien la faute de ces tyrans autrefois libérateurs qui ont anéanti les institutions naturelles favorables à la liberté d’entreprendre.

Les institutions des sociétés traditionnelles

Il paraîtrait que la propriété privée, le capitalisme et l’économie de marché ont été des inventions occidentales. Rien n’est plus faux, nous dit Ayittey. L’Occident n’a pas plus eu le monopole de la propriété privée que du marché, et si l’idée contraire s’y est répandue, c’est parce que les colons, empêtrés dans la mythologie du « bon sauvage », ont été incapables de reconnaître dans les institutions indigènes les éléments particuliers constitutifs du capitalisme africain.

Il paraîtrait que la propriété privée, le capitalisme et l’économie de marché ont été des inventions occidentales. Rien n’est plus faux, nous dit Ayittey. L’Occident n’a pas plus eu le monopole de la propriété privée que du marché, et si l’idée contraire s’y est répandue, c’est parce que les colons, empêtrés dans la mythologie du « bon sauvage », ont été incapables de reconnaître dans les institutions indigènes les éléments particuliers constitutifs du capitalisme africain.

Car oui, le fameux « communisme primitif » n’est qu’une légende. Aucune société traditionnelle ne s’est jamais passée de la propriété privée. Seulement celle-ci se différencie de la propriété privée occidentale par son unité. Au lieu de l’individu, c’est la famille, la lignée, qui est l’unité fondamentale de la propriété privée et du capitalisme indigène.

Au lieu d’un individu qui possède sa terre et ses bénéfices, tous les membres de la lignée partagent leurs terres et leurs profits, sous la direction d’un chef de la lignée et de ses anciens. C’est bien là la seule différence fondamentale entre l’Occident et l’Afrique et les sociétés traditionnelles du monde. Pour le reste, on y retrouve les mêmes éléments et procédés. Seuls les membres de la lignée ont un droit sur la propriété de la lignée. On échange ses produits sur des marchés, très nombreux dans l’Afrique pré-coloniale, et la lignée est seule propriétaire légitime des bénéfices retirés. L’économie de profit et de perte fonctionne de la même façon qu’en Occident. La lignée, sur la base de ses profits qu’elle accumule, gère ses propres fonds d’investissement et entreprend librement, selon les décisions qu’elle prend elle-même.

Ce capitalisme « paysan », développé spontanément, a pour corollaire des institutions politiques équilibrées nettement favorables à la liberté. Il n’y a pas dans les sociétés traditionnelles de chef ou de roi qui vous prive de vos terres pour les mettre en commun, il n’y a pas de chef ou de roi qui vous prend vos produits au nom de la redistribution. La propriété privée est un premier rempart efficace contre la tyrannie et la concentration du pouvoir.

Mais surtout, les Africains ont toujours eu une grande méfiance à l’égard du pouvoir. Jusqu’à l’inexistence d’institutions de pratique du pouvoir, de gouvernance, à quelques endroits, comme dans certaines régions de Somalie. De cette méfiance a résulté une pratique équilibrée du pouvoir fondée sur l’opposition de nombreux contre-pouvoirs.

Les royaumes (ou autres régimes) africains s’organisaient de telle sorte que le pouvoir du roi soit le plus limité possible. Comme l’explique Ayittey, le roi a davantage une fonction spirituelle que temporelle dans l’Afrique pré-coloniale. De nature divine, il est le responsable spirituel des dynamiques du royaume. Si les récoltes sont bonnes, il sera loué. Si elles s’avèrent mauvaises, alors il en sera tenu responsable, même si de fait, il n’est nullement intervenu dans la vie économique du pays, et encore moins sur le climat.

Le roi est un catalyseur quasiment sacrificiel. En effet, il est tenu caché des regards : il ne lui est autorisé, par exemple, de quitter son palais que la nuit et seulement en tant qu’anonyme. Sa journée est strictement organisée selon de rigoureux protocoles, de même que sa vie sexuelle, symbole de la fertilité. De nombreux tabous écrasent la vie et la « liberté » du roi. Le sacrifice de sa personne est le prix à payer pour maintenir la liberté : détenir le pouvoir est une lourde contrainte, pas une jouissance légère.

Et si jamais la situation économique et politique du pays s’avère catastrophique, c’est bien sa vie que le roi risque : emprisonné dans son palais, il ne faudra pas longtemps pour le trouver et l’exécuter.

Il faut noter que le roi (ou le chef selon le type de régime) est choisi au sein de la lignée royale. Il n’y a pas d’héritage direct du statut de roi. Ce sont les anciens de la lignée, ou bien les mères, qui choisissent le futur roi, sur l’approbation du conseil des anciens du pays.

Dans la pratique quotidienne du pouvoir et la gestion des affaires courantes, le roi ne dirige pas seul. Il est entouré de différents conseils hiérarchisés auxquels il doit absolument faire référence pour toute prise de décision. Il y a d’abord ses proches, sa famille, et en particulier sa mère. La réputation et la dignité de la famille sont sacrées et le roi doit subir les pressions de sa famille au profit d’une bonne gouvernance.

En second lieu, on trouve un conseil privé, constitué d’amis et de conseillers du roi, que le roi se doit d’écouter, au risque d’être abandonné.

Enfin, le conseil des anciens est le corps représentatif de la « plèbe ». Constitué des anciens des lignées du pays, individus expérimentés et assagis, il écoute attentivement les plaintes et demandes de la population et les rapporte au roi. Sans l’approbation du conseil des anciens, le roi ne peut rien décider.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. En Afrique, l’unanimité est fondamentale dans la prise de décision. C’est à l’unanimité, et seulement à l’unanimité, que le conseil des anciens donne son approbation au roi.

Autre facteur contre l’exercice tyrannique du pouvoir, la décentralisation est au cœur des institutions politiques africaines, à la fois parce que les populations ont une grande méfiance à l’égard des chefs centraux et voient dans les chefs de village et de lignée des contre-pouvoirs importants, et, plus prosaïquement, parce que les moyens de communication n’étaient pas très développés avant la colonisation (au dépens du pouvoir certes, mais aussi au dépens de l’économie). Certaines régions, on l’a dit, se sont même passées de toute organisation du pouvoir (Somalie) en faisant pleinement confiance à la propriété privée et aux lignées pour organiser la société. D’autres étaient des confédérations qui rappellent le modèle suisse, comme le royaume du Ga ou « l’empire » ashanti.

Ainsi, à mille lieues de cette idée stupide qui prétend que la liberté n’appartient pas au patrimoine africain, les institutions traditionnelles de l’Afrique et de nombreux pays du monde semblent être un modèle naturel pour l’Afrique d’aujourd’hui si elle veut revenir à la liberté et se remettre sur la route de la prospérité qu’elle a trop longtemps abandonné.

Les modes opératoires des régimes despotiques

Si l’on veut affronter son ennemi, il faut le connaître. A la décolonisation, les libérateurs africains sont devenus les pires tyrans de l’histoire du continent. Mais pourquoi ? Pourquoi, après avoir combattu pour l’indépendance, s’adonner aussi rapidement à la tyrannie ? Quelle politique ont-ils suivi pour mettre tout un continent sur la « route de la servitude » ?

Comme l’explique George Ayittey, les « néo-colonialistes » africains n’ont pas remis au goût du jour les pratiques traditionnelles du pouvoir lors de l’indépendance, mais ont trahi les institutions indigènes propres à l’Afrique en s’adonnant aux idéologies socialistes occidentales.

Ceci a conduit à un énorme quiproquo. En effet, c’est sur la base d’idéologies socialistes nées dans l’Occident que les nouveaux tyrans africains ont anéanti l’économie capitaliste spontanée du continent précisément qualifiée « d’occidentale ». Le capitalisme, pourtant propre à l’Afrique, a été rejeté soi-disant parce qu’il était occidental.

Et par ce rejet, les tyrans africains ont bâti des États modernes surpuissants, comme l’Occident, et mis en place un programme économique aussi socialiste que démagogique, comme l’Occident (État Providence). L’Afrique a été trahie pour des utopies occidentales.

Sous couvert de vouloir rejeter les institutions occidentales, les « néo-colonialistes » ont refusé l’économie de marché. C’est donc le socialisme qui a été strictement appliqué, offrant un avantage évident à des libérateurs ovationnés par les populations et prêts à prendre les rênes du pouvoir. En effet, le socialisme prétend que les solutions aux difficultés économiques se trouvent dans l’appareil d’État : c’est une occasion rêvée pour que la gouvernance devienne tyrannique.

Voilà que les prix d’un bien montent en flèche ! La population râle et proteste : elle a subi pendant des décennies la colonisation, et l’indépendance, au lieu de lui offrir des facilités, se retrouve mêlée à de graves problèmes économiques. N’est-ce pas là une opportunité pour le « libérateur » ? Satisfaire la population en étendant son pouvoir sur toute la société par le contrôle des prix : car contrôler les prix demande énormément de moyens policiers et de contrôle des populations. Il faut vérifier sur tous les marchés que les prix imposés sont respectés.

Mais comme le savent les économistes et Ayittey en particulier, le contrôle des prix ne rend pas plus disponibles les produits à la population. Au contraire, il provoque la pénurie, en tuant tous les producteurs incapables de s’adapter à un tel prix, et en repoussant toute envie d’investir dans le secteur à un prix si faible.

En un sens, ce qui s’est passé en Afrique à l’indépendance n’est rien d’autre que le processus décrit par Hayek dans La Route de la servitude.

En réaction à la politique économique socialiste des nouveaux États africains (dans le monde, les exemples ne manquent pas non plus, voir le Venezuela par exemple), le marché noir et la corruption se sont considérablement développés. Ceci a été un nouveau prétexte pour les tyrans pour étendre leur contrôle des sociétés : puisque les marchés ont été rejetés pour leur prétendu caractère occidental (au Zimbabwe, la police s’acharne souvent sur les commerçants), la lutte contre les marchés noirs, par définition plus discrets, a nécessité le renforcement du pouvoir de l’État et des polices. De nombreuses tyrannies à travers le monde vivent officiellement dans « l’état d’urgence » depuis des années.

Et c’est bien dans le domaine politique que cet enchaînement de catastrophes économiques menées par les tyrans (dont l’utilisation de la planche est une des pires, comme l’a montré le Zimbabwe) a fini par avoir de terribles conséquences. Les oppositions au pouvoir ont été muselées : la liberté d’expression a été drastiquement limitée, les médias libres ont été interdits, les partis politiques ont été écrasés (dans certains pays, il est interdit de former un parti politique de plus d’une dizaine de membre) si ce n’est supprimés.

De même l’insécurité juridique a grandi. L’arbitraire est devenu un état de fait. C’est sous couvert d’une loi au contour flou et de la protection du pouvoir que se sont mues des polices et des milices de pillards, bourreaux devenus juges.

Mais ce que note Ayittey, c’est que les tyrans cherchent toujours à fonder la légitimité de leur action sur l’adhésion populaire. Il remarque avec justesse que les nouveaux États africains n’ont pas conservé le critère de l’unanimité comme mode de décision du pouvoir. Au contraire, ils ont adopté le mode de scrutin existant dans les pays occidentaux, à savoir ce qu’Ayittey nomme la « winner-takes-all-and-eats-all democracy ». De la même manière qu’en URSS, les dictatures africaines s’affirment en tant que démocraties. Régulièrement les populations sont appelées à voter. Évidemment les urnes sont bourrées à l’avance, les décomptes des voix restent secrets, et les polices veillent à l’entrée des bureaux. Cette parodie de démocratie n’aurait pas été possible si les « libérateurs » avaient laissé l’unanimité régir la gouvernance. Celle-ci aurait imposée, comme autrefois, une vaste décentralisation. Mais par la même occasion, elle aurait réduit à néant les espoirs socialistes, qui réclament la centralisation.

Comme du temps de l’URSS, cette parodie de démocratie a le soutien de tous les idiots utiles de l’Histoire. Si on trouve peu de fanatiques des Mugabe et autres cloportes d’Afrique en dehors de ses frontières, ils sont nombreux à jeter leur dévolu sur Chávez. Je ne vous cache pas tout le mépris que George Ayittey peut avoir pour eux.

On pourrait croire que cette recherche ridicule de légitimité populaire par des tyrans qui ont institué l’arbitraire est une vaste perte de temps, même pour eux. N’en soyez pas si sûr, les tyrans y ont un grand intérêt. Cela permet déjà d’obtenir le soutien des idiots utiles à l’étranger, ce qui n’est pas négligeable. Mais c’est aussi un excellent moyen de récupérer à son compte les mouvements de contestation, en intégrant en partie leurs discours pour faire croire qu’on a leur soutien (et évidemment, rien ne change suite au scrutin).

Il ne faut pas oublier que la paranoïa caractérise les tyrannies. Le problème central du tyran est le suivant : comment rester le maître ? Tout tyran sait que s’il est destitué, sa vie est finie. Alors que les rois d’antan se devaient de faire confiance à leurs proches, c’est tout le contraire aujourd’hui : le tyran se doit de se méfier de tout le monde et plus particulièrement de ses proches. Toute parole de travers de la part d’un ministre ou d’un collaborateur lui en coûtera.

De même, il lui faut se méfier des administrations. Laisser la corruption gangrener le pays est une manière de les satisfaire, d’acheter leur approbation. Les Occidentaux pensent à tort que la corruption sert les intérêts de ceux qui soudoient. Mais c’est le contraire qui est vrai : ce sont ceux qui sont soudoyés qui en profitent car les premiers se passeraient volontiers de l’empilement de règlements et de formulaires administratifs à satisfaire pour bouger le moindre petit doigt.

Le tyran multipliera aussi les polices. Il s’entourera d’une police d’élite, bien mieux équipée que les polices standards, afin de se protéger de ces dernières. Quant à l’armée, elle passera prioritaire, ou presque, dans les budgets, afin de la conserver fidèle.

Mais malgré toutes ces précautions brièvement évoquées :

It is only a matter of time before the people realize that all the long, grandiloquent speeches, revolutionary rhetoric, hoary vituperation, and posturing are just a charade. They do not create jobs, put food on their tables, or put gasoline in their cars.

Défaire les dictateurs

Les derniers chapitres du livre d’Ayittey sont consacrés aux stratégies propices à renverser les tyrans et à l’analyse des succès et des échecs qui ont pu avoir lieu dans le monde depuis la décolonisation.

La toute première chose qu’il convient de remarquer, c’est que la plupart des révolutions ont pour origine des motifs économiques. Qu’on pense à Bouazizi, à qui Ayittey fait de nombreuses fois référence, qui s’est immolé en Tunisie non pas pour obtenir la liberté d’expression ou, triste nouvelle pour les altermondialistes, le droit de grève, mais tout simplement pour avoir le droit de vendre des fruits et des légumes sans avoir à remplir des tonnes de formulaires ou à soudoyer des armées de fonctionnaires.

A ce titre, les tyrannies africaines offrent de très nombreux motifs d’insatisfaction puisque leurs programmes socialistes échouent toujours lamentablement.

A bien y réfléchir, la racine économique des révolutions a un grand avantage : elle rassemble spontanément tous les opposants du tyran quel que soit leur bord politique. Si c’est pour des raisons strictement politiques que les individus se rebellaient contre le pouvoir, leur révolution aurait très peu de chances d’aboutir précisément à cause des clivages entre les opposants.

Évidemment, cela ne fait que reporter le problème : renverser un tyran, oui, mais pour quel régime ? On abordera la question plus tard. Il est déjà bien heureux que des adversaires peuvent s’unir contre un ennemi commun simplement parce que des raisons économiques les exhortent à agir.

Sans vouloir rentrer dans le détail de toutes les stratégies exposées par Ayittey, relevons en deux. La première est la suivante : il est important que les toutes premières manifestations contre un tyran aient l’appui de plusieurs corporations. Une manifestation populaire doit absolument, pour emballer tout un pays dans une dynamique révolutionnaire (et par révolution, je n’entends pas ces bains de sang de socialistes qui rêvent de lendemains qui chantent) avoir le soutien des avocats, des médecins, des étudiants, etc. L’appui de ces forces vives donnent beaucoup de poids à l’élan révolutionnaire et encourage le reste de la population à suivre le mouvement.

Ayittey explique l’échec des manifestations de la place de Tian’anmen en partie parce que seuls les étudiants s’y étaient impliqués. L’appui d’avocats, de médecins, etc, aurait certainement modifié le cours de l’Histoire.

Autre stratégie importante : insister sur des revendications basiques et simples à comprendre (par exemple, « la liberté ») et les ancrer dans la culture et l’histoire propres à chaque pays. Ainsi, les populations africaines devraient revendiquer la liberté en insistant sur la réalité des institutions de l’Afrique pré-coloniale.

Des revendications trop complexes risqueraient de cliver les différentes parties de l’opposition et d’offrir ainsi une opportunité au tyran d’écraser les mouvements de révolte.

Ayittey met au cœur des stratégies de victoire sur les tyrans l’expression des oppressés. Par tous les moyens possibles, les populations soumises doivent chercher à s’exprimer. Ayittey insiste beaucoup sur les possibilités d’installer des radios libres aux frontières des dictatures (et nomme expressément les endroits où chaque peuple pourra trouver la liberté de le faire), parce que la radio est le média le plus répandue en Afrique. Des médias libres, même clandestins, réduisent à néant le parasitage de l’information par l’État. Et lors des scrutins, des médias libres peuvent décrire en temps réel les procédés mis en place par le pouvoir pour l’emporter et ainsi les défaire. C’est ce qu’il s’est passé au Ghana lors des élections présidentielles en 2000 et qui a permis la victoire de l’opposition sur le NDC de Rawlings.

Mais que faire une fois le tyran défait ? Quelles réformes adopter ? Ayittey ne précise pas quelles réformes particulières il faut effectuer, bien conscient que cela dépend à la fois du régime en place à la libération et des oppositions qui se confrontent. Mais il décrit la séquence des réformes nécessaire au succès de la révolution, pour éviter tout retour à la tyrannie. L’Afrique a bien montré que les libérateurs sont souvent les futurs tyrans.

Selon lui, la première des libertés qu’il faut impérativement acquérir pour le succès de la révolution, c’est la liberté intellectuelle. L’acquisition de la liberté d’expression est prioritaire sur toutes les réformes. En effet, les futures réformes doivent être le produit des populations, et elles ne pourront l’être que si ces populations peuvent s’exprimer librement. Les nouveaux médias devront impérativement être indépendants du pouvoir et donc fondés sur la stricte propriété privée (pas de subvention).

Cette réforme « intellectuelle » doit être suivie d’une réforme politique. Il faut nettoyer les institutions mises en place par le tyran. L’espace politique doit être libéré de toute entrave étatique. Évidemment le parti du tyran doit disparaître : ce n’est pas réduire la liberté politique que de punir des coupables et détruire les outils de la tyrannie.

Une réforme constitutionnelle doit faire suite, toujours dans la perspective de nettoyer les institutions de la tyrannie. Selon Ayittey, une bonne constitution doit davantage définir ce que ne peut pas faire l’État que de définir les droits des citoyens. Surtout elle ne doit pas définir « l’état d’urgence ». Elle doit aussi chercher dans les racines institutionnelles des pays le meilleur régime : en ce qui concerne l’Afrique et ses pays multiethniques, le fédéralisme semble être plus adapté.

Naturellement, c’est la réforme des institutions qui doit suivre, en insistant sur la « rule of law ».

En dernier lieu seulement, et Ayittey insiste énormément là-dessus, prenant le contre-pied de Milton Friedman, viennent les réformes économiques. Faites avant toutes les autres réformes citées, le danger est trop grand pour qu’elles instituent un capitalisme de connivence tout aussi nauséabond que le socialisme. Dommage pour le fleuron de l’industrie française si habitué à trouver en Afrique le soutien d’États pourris qu’il peut trouver en France, mais l’Afrique n’a pas vocation à servir les intérêts des criminels.

Bien sûr, les réformes économiques doivent consister en une mutation vers l’économie de marché. Le succès de cette mutation ne peut se produire qu’avec une information libre (réforme intellectuelle) et un état de droit (réforme institutionnelle). L’Afrique n’a rien à craindre du capitalisme. Elle l’a pratiqué pendant des siècles, dans une forme « paysanne ». Les Africains sont de très bons entrepreneurs et ils ont prouvé par leur système D lors de ces décennies d’années de souffrance sur le plan économique qu’ils savaient faire face aux situations et s’adapter.

La route de la liberté est pleine d’obstacles et ce n’est pas chose aisée de la parcourir jusqu’à son terme. Mais les exemples de réussite se multiplient, dont le Ghana si cher à George Ayittey.

En conclusion, Defeating Dictators est un riche ouvrage militant. Loin d’être une simple thèse destinée aux intellectuels (pour qui Ayittey a un peu de mal à cacher son mépris), il est un chaud manifeste destiné aux populations sous le joug des pires tyrans de notre planète, rédigé par un homme d’expériences et intègre (il a refusé tout poste au sein du gouvernement ou de l’administration dans le Ghana post-Rawlings). Le lecteur occidental y apprendra de nombreuses choses sur l’Afrique pré-coloniale qui bousculeront ses préjugés. Le lecteur libéral verra dans un Ayittey le Hayek de l’Afrique. Il sera aussi effrayé par le fait que, malheureusement, de nombreux pays occidentaux prennent la même route de la servitude que l’Afrique à son indépendance, en toute décontraction. Mais pour l’Afrique, un espoir subsiste : elle possède en elle-même les forces qui la libèreront de la tyrannie et du socialisme, et l’économie marché faisant partie intégrale de son patrimoine, elle ne restera pas éternellement écrasée par la pire des misères. Quant au lecteur altermondialiste, il pourrait bien prendre conscience que c’est son idéologie – ou du moins les racines de celle-ci – qui détruit depuis des années le continent africain, et que ses habitants peuvent très bien se passer de son misérabilisme détestable.

—-

Sur amazon : Defeating Dictators : Fighting tyranny in Africa and around the world, George Ayittey (2011).

RT @Contrepoints: Défaire les tyrans: http://t.co/6Gx8dd0z

Attention, personne ne vante la propriété privée de la famille étendue. Ayittey constate juste son existence : la propriété privée ça existe dans les sociétés traditionnelles, et de fait, le capitalisme existe dans ces sociétés. Et si on s’en était tenue à elle à la décolonisation, on n’aurait jamais eu les tyrans sanguinaires.

A Aurélien Biteau

Dans la plupart des pays africains la “décolonisation” n’a été qu’un slogan pour accroître l’influence de l’URSS en Afrique (comme ailleurs). Presque tous les “mouvements de libération” des années 60-70 étaient gérés et financés par Moscou, qui a réussi à installer dans ces pays “décolonisés” des régimes fidèles et à accroître ainsi le pouvoir soviétique.

Le respect de la propriété privée n’aurait jamais pu faire partie des plans soviétiques, mais par contre les tyrans sanguinaires étaient prévus.

Je ne dis pas le contraire ! C’est juste un exercice de pensée : s’il y avait eu restauration des institutions économiques de l’Afrique pré-coloniale, alors la tyrannie n’aurait pas été possible.

Si les africains doivent s’enrichirent qu’on les laissent vivre, ils ne sont pas libres et ne peuvent pas conséquent être responsable de la situations, des armées occidental sont présente dans de nombreux pays et y exerce des cout d’États et y sème la terreur. Je ne parle pas des guerres sanglantes.