Viennent de paraître deux ouvrages consacrés à deux sociologues, le Français Gabriel Tarde et l’Anglais Herbert Spencer, importants en leur temps mais occultés aujourd’hui.

Par Alain Laurent

Article publié en collaboration avec l’Institut Coppet

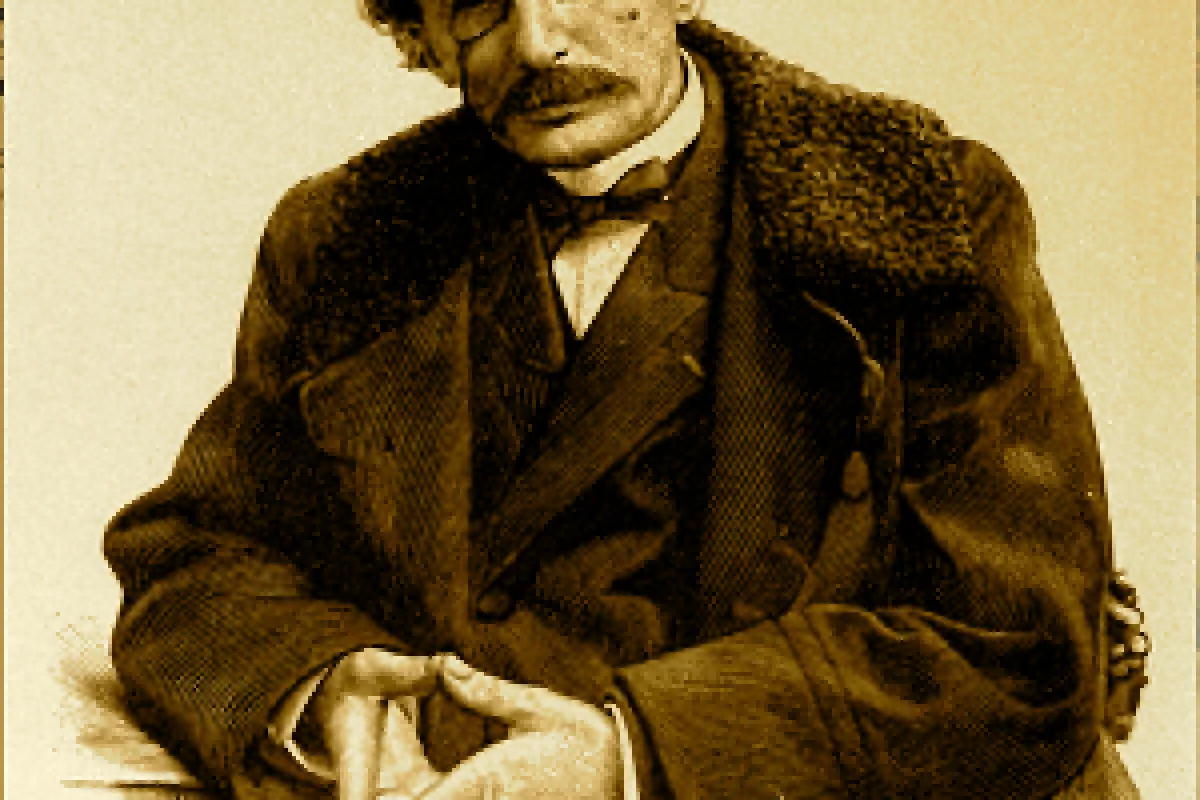

Voici enfin le sociologue Gabriel Tarde (1843-1904) rétabli en son importance et sa vérité par les soins de Robert Leroux dans un fort pertinent petit livre paru en juin dernier aux Éditions Ellipses. S’il faut dire « rétabli », c’est à la fois parce qu’il est le grand oublié de l’école sociologique française de la fin du XIX° siècle – et que lorsque d’aventure on en a un peu parlé récemment, c’était pour le travestir en partie, en le présentant comme une sorte de socialiste méconnu ainsi que l’ont fait B. Latour et V.A. Lépinay dans L’Économie, science des intérêts passionnés (La Découverte, 2008).

Voici enfin le sociologue Gabriel Tarde (1843-1904) rétabli en son importance et sa vérité par les soins de Robert Leroux dans un fort pertinent petit livre paru en juin dernier aux Éditions Ellipses. S’il faut dire « rétabli », c’est à la fois parce qu’il est le grand oublié de l’école sociologique française de la fin du XIX° siècle – et que lorsque d’aventure on en a un peu parlé récemment, c’était pour le travestir en partie, en le présentant comme une sorte de socialiste méconnu ainsi que l’ont fait B. Latour et V.A. Lépinay dans L’Économie, science des intérêts passionnés (La Découverte, 2008).

Professeur de sociologie à l’université d’Ottawa, déjà auteur inspiré d’un Lire Bastiat (Hermann, 2008) et d’un Mises dans la collection d’Ellipses, Robert Leroux rappelle en effet opportunément « la sympathie de Tarde pour les idées libérales » (p.85). Surtout, il souligne à quel point ce sociologue attentif à rendre compte du social exclusivement à partir de l’individuel (« le social, c’est de l’individuel accumulé », « il n’est pas vrai qu’il y ait un esprit social distinct des esprits individuels »…) et du changement social par la diffusion par imitation d’innovations individuelles a été un pionnier de l’individualisme méthodologique.

Professeur de sociologie à l’université d’Ottawa, déjà auteur inspiré d’un Lire Bastiat (Hermann, 2008) et d’un Mises dans la collection d’Ellipses, Robert Leroux rappelle en effet opportunément « la sympathie de Tarde pour les idées libérales » (p.85). Surtout, il souligne à quel point ce sociologue attentif à rendre compte du social exclusivement à partir de l’individuel (« le social, c’est de l’individuel accumulé », « il n’est pas vrai qu’il y ait un esprit social distinct des esprits individuels »…) et du changement social par la diffusion par imitation d’innovations individuelles a été un pionnier de l’individualisme méthodologique.

Il achève son ouvrage par quelques aperçus sur « Tarde contre Durkheim » : peut-être aurait-il dû plutôt dire… « Durkheim contre Tarde » tant Durkheim (que R. Boudon a eu grand tort de compter au nombre des penseurs libéraux !), pratiquant du holisme méthodologique, a œuvré pour limiter l’audience de Tarde dans les milieux universitaires. C’est hors de l’université que l’ancien magistrat de Sarlat a tardivement trouvé refuge pour enseigner : à l’École libre de sciences politiques puis au Collège de France…

Pour l’auteur de La logique sociale (1883) et de Les lois de l’imitation (1890) et du fait des processus mimétiques à l’œuvre, l’évolution sociale allait de l’hétérogène vers l’homogène. Ce en quoi il s’opposait à son contemporain Herbert Spencer (1820-1903), sur lequel vient de paraître, aux Presses universitaires de Vincennes, un ouvrage collectif dirigé par D. Becquemont (déjà co-auteur d’un Cas Spencer en 1998) et D. Ottavi, Penser Spencer.

Pour l’auteur de La logique sociale (1883) et de Les lois de l’imitation (1890) et du fait des processus mimétiques à l’œuvre, l’évolution sociale allait de l’hétérogène vers l’homogène. Ce en quoi il s’opposait à son contemporain Herbert Spencer (1820-1903), sur lequel vient de paraître, aux Presses universitaires de Vincennes, un ouvrage collectif dirigé par D. Becquemont (déjà co-auteur d’un Cas Spencer en 1998) et D. Ottavi, Penser Spencer.

Les contributeurs s’y intéressent à des aspects marginaux et disparates de la philosophie spencerienne en physiologie, cosmologie (!) ou pédagogie qui ont sans doute un intérêt mais en feraient presque oublier l’individualisme radical et jusnaturaliste qui caractérise la pensée de celui qui a inspiré Margaret Thatcher et tant de libertariens américains.

—-

Sur le web.

Je n’ai, malheureusement, pas encore trouvé le temps de lire les théories mimétiques de G Tarde. Je signale cependant la théorie du désir mimétique développée par Réné Girard.

La théorie de R Girard repose sur le fait que l’on n’imite pas l’action de l’autre, mais que l’on reprend à notre compte son désir. De cette théorie, il tire des enseignements qui expliquent la violence des sociétés (par le conflit naissant de l’impossibilité d’atteindre le même objet du désir par les protagonistes) d’où le meurtre des jumeaux dans les mythes créateurs, le mythe de l’étranger ou du “différent” devenant bouc émissaire…

Pour sortir de cette enchainement de la violence, il faut avoir une vision externe du système ce que seul permet la liberté, que ce soit de pensée ou d’acquisition. De fait, c’est le moteur de la créativité car il permet de mettre à la disposition de tous ce qui était objet du désir. A travers cela on peut comprendre le succès des journaux people, de la nouvelle voiture, du dernier portable…

Le problème arrive quand le désir disparait, il n’ y a plus de situation désirable, le moteur disparait. Tous sont égaux et tous commencent à haïr leurs voisins, car très proches. Il n’y a plus d’incitations à créer. Le seul lien stabilisateur possible devient la haine du bouc émissaire (le politique, le banquier, le juge, l’étranger…).

Seule l’inégalité est stabilisatrice au travers du désir marchand (voiture, maison, téléphone, telé…) ou du désir “religieux” pour imiter un personnage mythique (Don Quichotte imitant un chevalier mythique de Gaule, je crois).

Il faut donc pouvoir se projeter dans l’avenir pour envisager de réaliser son désir, ce qui est parfaitement impossible dans des périodes d’instabilité (guerre -avec réserves-, monétaire…), ce qui nous ramène au point vu ci dessus et qui peut expliquer beaucoup des situation vécues aujourd’hui.