La croissance économique en Europe connaît un ralentissement notable depuis le milieu des années 2000. A parité de pouvoir d’achat (PPA), le PIB européen est aujourd’hui inférieur de 12 % à celui des États-Unis, alors qu’il était supérieur de 4 % il y a deux décennies. La croissance américaine a ainsi été deux fois plus rapide que celle de l’Europe sur la période. Cette divergence tend hélas à s’accentuer, avec des répercussions directes et durables sur le niveau de vie des Européens…et sur le contexte politique.

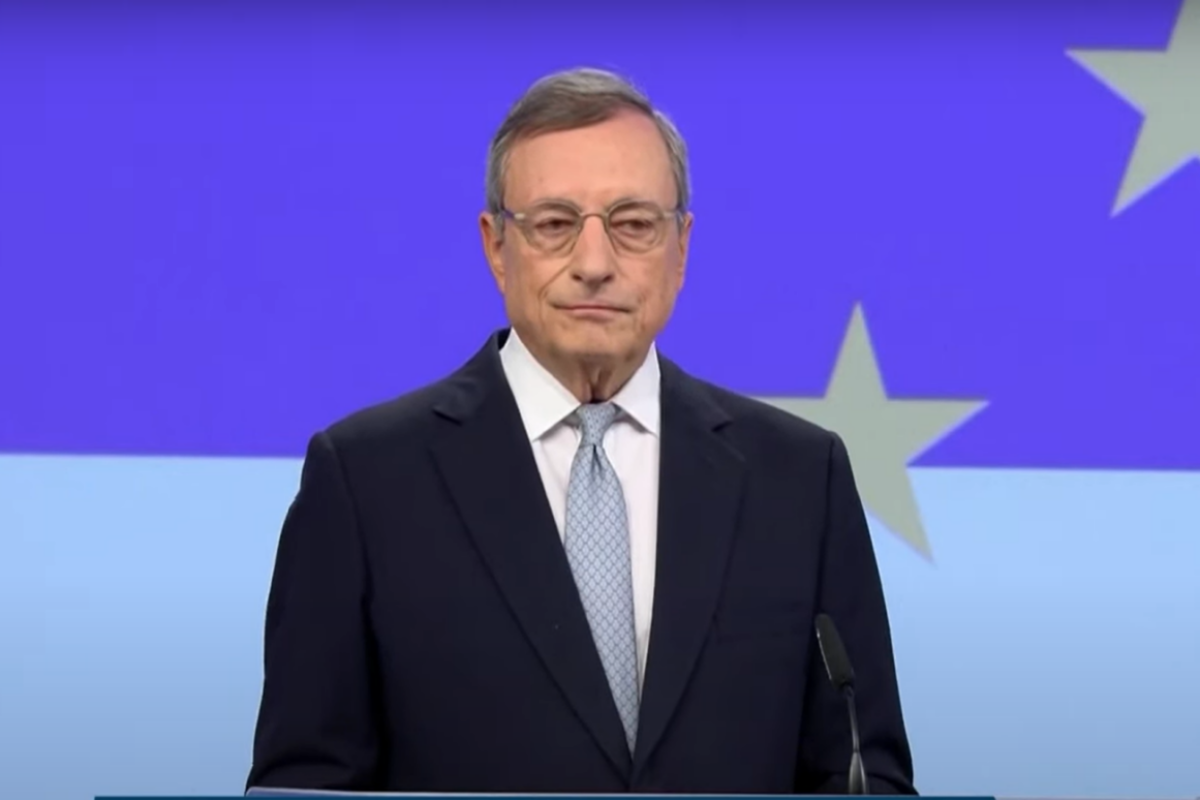

Autant dire que le rapport Draghi censé analyser les raisons de ce décrochage économique était particulièrement attendu. Pour l’ancien Président de la Banque centrale européenne (BCE), il en va même de la survie du vieux continent. Pourtant, force est de constater que les dirigeants politiques et économiques ne se sont pas (encore) emparés de ses conclusions, en dehors de quelques cercles restreints. Revenons sur les trois constats essentiels du rapport.

1. L’Europe a perdu ses moteurs historiques

L’Europe a vu s’effriter les trois piliers qui ont longtemps soutenu sa croissance : une énergie bon marché, un commerce international prospère et une stabilité géopolitique perçue comme inébranlable. Sans remonter à la Révolution industrielle, l’accès à des ressources énergétiques à faible coût (nucléaire, gaz, charbon) soutenait la compétitivité de l’industrie européenne . Mais l’électricité y est désormais 2 à 3 fois plus chère qu’aux États-Unis ou en Chine, et le prix du gaz a explosé, atteignant des niveaux 4 à 5 fois supérieurs. Cela pénalise gravement les entreprises, particulièrement les secteurs énergivores, qui peinent à rivaliser face à leurs grands concurrents internationaux.

A cela s’ajoute la position inconfortable du continent européen dans la compétition internationale, pris en étau entre une Chine conquérante (désormais concurrente directe sur 40% des biens et services européens, contre 25% en 2002) et les États-Unis, qui ont accentué leur leadership technologique (seules 4 entreprises européennes figurent dans le top 50 des sociétés technologiques mondiales). Enfin, l’invasion de l’Ukraine a marqué l’effondrement d’une croyance profondément ancrée en Europe : celle d’une paix perpétuelle, soudain mise à mal par la réalité géopolitique.

2. L’innovation de rupture au point mort

L’économiste Philippe Aghion résume souvent de manière simple, mais pragmatique, les facteurs clés de succès de l’innovation de rupture. Selon lui, les deux ingrédients essentiels de la recette magique sont l’argent et la “liberté” — entendue comme la liberté intellectuelle, l’agilité sociale et la flexibilité réglementaire. Les Etats-Unis ont les deux. La Chine a l’argent. L’Europe n’a ni l’un ni l’autre. Le rapport Draghi ne dit rien d’autre. Commençons par les moyens. L’Europe investit massivement dans la recherche et le développement (R&D). Les budgets publics ne sont pas inférieurs à ceux constatés outre-Atlantique. Mais ils sont dispersés sur de nombreux pays, secteurs et projets à travers une moulinette administrative tentaculaire dont l’Europe seule a le secret (largement inspirée par son “modèle” français). Au grand dam des chercheurs qui en perdent souvent leur latin (et leur temps).

La part allouée à l’innovation de rupture est par ailleurs très marginale. A titre illustratif, le budget de l’European Innovation Council, dédié à cette mission, se limite à 250M€, contre environ 4 milliards pour ses équivalents US (DARPA/ARPA), connus pour leur efficacité. Côté privé, l’écart est tout aussi saisissant, avec un rapport de 1 à 5 entre les fonds déployés en Europe et aux États-Unis par les sociétés de capital-risque.

On pourrait digresser longuement sur les facteurs conduisant à ce constat, richement développés dans le rapport : la fragmentation du marché européen, une aversion au risque plus prononcée (le principe de précaution est inscrit dans la constitution française !), un écosystème universitaire moins attractif et éloigné de la culture entrepreneuriale, des contraintes prudentielles limitant l’accès à l’abondante épargne des particuliers – entre autres. Mais Mario Draghi s’attarde plus particulièrement sur la prolifération normative et réglementaire qui finit par paralyser le vieux continent et le fige dans son glorieux passé. Quelques exemples sont particulièrement frappants. Ainsi en 2019, l’UE a adopté environ 13 000 textes législatifs, contre 3 000 pour les Etats-Unis. 100 lois et 270 régulateurs interviennent directement dans le seul secteur de la tech ! Nous réglementons même, avec panache, avant même d’avoir compris l’usage des nouvelles technologies – comme avec l’IA Act.

Dans “L’Europe, la tech, la guerre”, l’entrepreneur Olivier Costes met en lumière d’autres aspects du carcan européen, en particulier en matière de droit social. Selon lui, la difficulté à attirer des capitaux pour des projets risqués s’explique notamment par le coût exorbitant de l’abandon d’un projet en Europe. Il faut compter environ 150 à 200k€ par personne licenciée (pour des profils très qualifiés et employables), contre 15 à 30k€ aux États-Unis. Sachant que plus de 80% des projets en rupture sont des échecs, la facture grimpe rapidement, réduisant presque de moitié le retour sur investissement moyen. On comprend dès lors la réticence des grands dirigeants européens à s’engager dans des initiatives disruptives…

3. Une absence de cap industriel

Mario Draghi met le doigt sur un autre problème majeur de l’Union Européenne. Nous ne parvenons plus à transformer une bonne idée en succès industriel, même quand nous avons un coup d’avance sur nos grands concurrents. Sans même évoquer nos errements dans les domaines du spatial, du nucléaire ou des biotechnologies, nous sommes en passe de rater le train des technologies vertes (et de quelques autres). L’Europe a pourtant joué un rôle majeur dans la recherche sur l’hydrogène entre 2015 et 2019, concentrant 65% des investissements mondiaux dans ce secteur prometteur. La dynamique a hélas changé, et cette proportion a chuté à 10% entre 2020 et 2022 [tout n’est pas perdu pour autant – Cf. chapitre sur l’hydrogène de mon livre “Climat : 20 questions pour comprendre et agir” – Ellipses). On peut le déplorer, mais nous ne sommes pas compétitif pour le passage à l’échelle de la technologie dominante (électrolyseurs alcalins). Les mêmes causes produisent hélas les mêmes effets dans le secteur du photovoltaïque (coûts inférieurs de 35 à 65% en Chine) ou dans celui de la production de batteries (-20/35% – Cf. les récents abandons de projets de gigafactories).

Les causes sont nombreuses. Aux problèmes structurels déjà évoqués (fiscaux, réglementaires, énergétiques, culturels…), s’ajoute une forme de péché d’orgueil qui commence à peser lourd dans la balance. L’Europe se veut exemplaire dans la lutte contre le changement climatique et s’est fixée des objectifs très ambitieux. Empruntons-nous la bonne voie ? A court-terme, les oukases européens déstabilisent des secteurs entiers (automobile, électricité, bâtiment) et affaiblissent certaines entreprises par les surcoûts directs et indirects qu’ils entraînent. L’UE n’a aucune vision systémique de ces sujets

Il faudrait faire bon usage des forces spontanées et bannir la coercition” pour mener à bien des transformations d’ampleur. Nous faisons précisément l’inverse. Nous parions sur la force de l’intention, sans comprendre et considérer la puissance des mécanismes d’incitation et les règles de la compétition internationale.

En résumé, nous pêchons par manque de réalisme sur les moyens à déployer, évalués à 800Mrd€ par an par Mario Draghi.

Nous pêchons par manque d’anticipation.

Nous pêchons par excès de confiance dans le centralisme administratif.

Nous pêchons enfin, et c’est un corollaire, par manque de confiance dans nos entreprises, dans nos chercheurs, dans nos dirigeants économiques.

Il est urgent de revoir la gouvernance européenne, de sortir de l’inflation normative, de prendre des risques et plus généralement de libérer les énergies si nous ne voulons pas devenir un continent de second rang.

La libéralisation des marchés, la réduction significative des contraintes réglementaires et de la pression fiscale permettraient aux entreprises et investisseurs européens de satisfaire les besoins d’investissement évoqués par M Draghi sans faire appel aux capitaux publics dont ça n’est pas la vocation et qui n’ont ni la flexibilité ni la réactivité ni, de ce fait, l’efficience des capitaux privés?

L’auteur ne s’en rend peut-être pas compte, mais il décrit comment l’Europe est un gigantesque échec économique et industriel (on peut ajouter que même vis-à-vis de petits états qui ne devraient pas avoir la capacité de survie économique si on suit le mantra de l’UE qu’il est indispensable de s’unir pour survivre, s’en sorte bien mieux: il y a 50 ans le PIB par habitant de la Suisse et de la France étaient similaires, aujourd’hui le Suisse est plus du double!); donc en faire plus comme le recommande Draghi – de plus en imprimant de l’argent qui n’existe pas – cela ne peut pas marcher (en URSS aussi, l’échec était soi-disant dû au fait qu’on y allait pas assez fort)

L UE n est pas certainement pas un échec mais la bureaucratie Bruxelloise bloque de nombreuses velléités entrepreneuriales……

La France a malheureusement les memes maux européens en bien pire avec le jacobinisme……😂😂😂

L’Europe meurt de son anti libéralisme. Tout est règlementé, subventionné si ça ne marche pas, et imposé si ça marche un peu.

Dans tous les domaines on constate d’année en année l’augmentation exponentielle de ces agréments et certifications diverses à passer. De tous ces organismes qu’il faut payer à droite à gauche, de tous ces dossiers à remplir.

La plupart des grandes entreprises sont maintenant gérées par des administrateurs/politiciens qui savent naviguer dans cet océan de règles, ceci au détriment des vrais entrepreneurs qui pourraient innover et nous rendre concurrentiels à l’international.

Et quasiment aucun discours politique pour s’opposer à tout ça. Bien évidemment ce sont eux qui en profitent le plus…

Extraordinaires ces franchouillards populistes qui stigmatisent l UE pour sa bureaucratie mais jamais la France qui pourtant croule sous cette même turpitude avec une bonne couche de corporatisme et jacobinisme…..😄😄😄😄😄

Je n’ai pas dis que la France était meilleure là dessus. Les politiciens de l’UE ne viennent pas de nul part…

Vous confondez les hommes politiques et la bureaucratie

Les hommes politiques changent mais la bureaucratie reste……🤣🤣🤣🤣🤣