Par Thierry Godefridi.

En ces temps de polarisation des opinions et d’unidimensionnalité de la pensée, Haruki Murakami nous rappelle fort opportunément qu’il existe plus d’une réalité, en parallaxe de celle la plus communément accessible, la première que transcende l’autre, celle des deux lunes, du passage, de la musique, de la solitude, de la nostalgie, du vide et de la sexualité. « Mais la réalité ne se limite pas à ce qui est visible. N’est-ce pas ? », dit le narrateur dans le premier livre du dernier roman picaresque de l’auteur japonais, Le Meurtre du Commandeur.

« … nos vies sont faites d’une façon vraiment étrange. Elles regorgent de hasards extravagants et difficiles à croire, de développements en zigzag impossibles à pronostiquer. » Après que sa femme lui eut annoncé sa volonté de mettre fin à leur vie conjugale et qu’il eut sillonné le Japon au volant de sa Peugeot 205 rouge jusqu’à ce que cette dernière rende l’âme, le narrateur trouve refuge dans la maison du père d’un ami. La maison est isolée, située dans la montagne, le père de l’ami, un peintre éminent, Tomohiko Amada, désormais atteint de sénilité.

Face à un pur néant

« Ce que je cherchais, ou peut-être ce qui m’était nécessaire, c’était ce scintillement au fond de ses prunelles, le signe d’une volonté optimiste », raconte le narrateur, peintre lui-même, de ce qui l’avait attiré chez sa femme. Cet été-là, pareil à Debussy qui, en panne d’inspiration, écrivit, paraît-il, qu’il s’efforçait à créer du rien, le héros (anonyme) du roman de Murakami se retrouve confronté avec le rien, « face à un pur néant ».

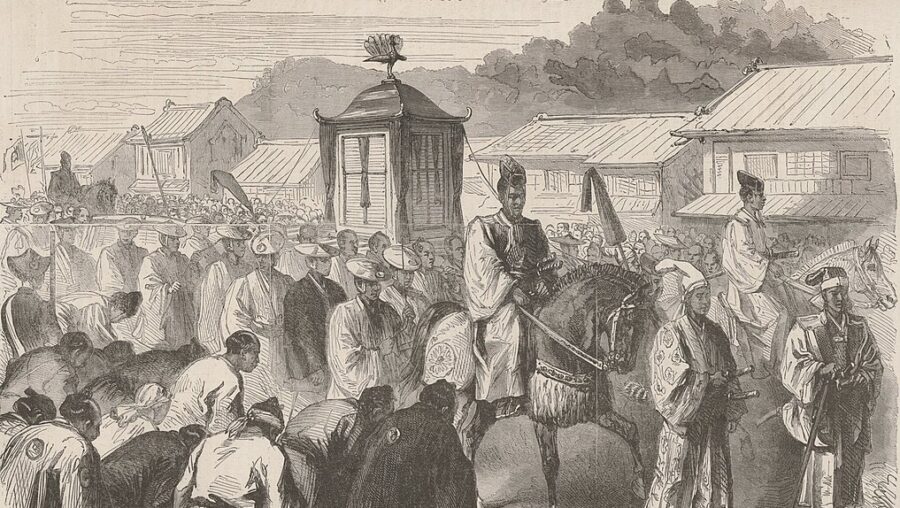

Figure renommée du monde de la peinture, Tomohiko Amada ne se préoccupait guère d’apparaître au premier plan. De retour d’un séjour à Vienne pendant les années précédant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il avait abandonné la peinture à l’occidentale, il s’était reconverti au style nihonga, la peinture traditionnelle japonaise, et il « poursuivait en solitaire sa vie consacrée à la création, loin du tumulte ». « Davantage qu’une ‘reconversion’, il s’était agi d’une ‘sublimation’ ».

Dans le grenier de la maison de Tomohiko Amada, le narrateur découvre un tableau soigneusement emballé, une oeuvre ignorée de tous, d’une grande violence, apparemment inspirée d’une scène du premier acte de Don Giovanni, l’opéra de Mozart, « Le Meurtre du Commandeur ». Cette œuvre, le jeune peintre la contemple par la suite en silence, plusieurs semaines durant, en écoutant l’opéra en question, qui figurait dans la collection de disques laissée par Tomohiko Amada dans sa maison, sans que le héros de l’histoire ne retrouve le désir de peindre lui-même, jusqu’au jour où son agent l’appelle.

Un portrait

L’agent du narrateur l’informe de ce qu’un client s’était manifesté, prêt à payer au peintre un cachet extraordinaire s’il acceptait de faire son portrait. Entre en scène Menshiki, un bien curieux personnage, et presque concomitamment se mettent à résonner en pleine nuit des clochettes dont le son provient d’une cavité enfouie dans le jardin de la propriété de Tomohiko Amada, sous un amas de lourdes pierres pour le déplacement desquelles Menshiki mettra gracieusement d’importants moyens logistiques à la disposition du locataire des lieux.

De leur ancien occupant, le peintre Tomohiko Amada, Menshiki constate que « les hommes parfois se métamorphosent d’une manière spectaculaire. Il arrive qu’ils mettent résolument à bas leur style propre et que, de ces décombres, ils renaissent plus forts » et, plus loin, il ajoute qu’« il arrive un moment, dans notre vie à tous, où une conversion audacieuse est nécessaire. Et alors, il faut saisir rapidement cette occasion et la tenir fermement, pour ne plus jamais la relâcher. Dans le monde, il y a ceux qui savent prendre le bon tournant au bon moment, et les autres. »

Le portrait que fait de Menshiki le narrateur jaillira brutalement, comme une éruption pleine de violence, mais cela ne suffit pas. « J’avais besoin, confie le peintre, d’y ajouter un élément principal, un noyau qui contrôlerait, apaiserait et guiderait la meute de ces énergies fauves. Une sorte d’Idée qui unifierait ces émotions irrésistibles. » Elle viendra, sous la forme de « l’allégorie d’un concept », du personnage qui agitait les clochettes, un gnome d’une soixantaine de centimètres, lequel revêt pour ses apparitions furtives l’uniforme du Commandeur de la toile de Tomohiko Amada.

« C’est comme un tremblement de terre qui se produit dans les profondeurs de la mer, dira Menshiki de la force qui transparaît dans le tableau qu’a réalisé de lui le peintre. Dans un monde invisible aux yeux, dans un monde que la lumière du jour n’atteint pas, autrement dit, dans le domaine de l’inconscient, au plus profond de chacun de nous, advient une immense fluctuation. Par la réaction en chaîne qui se transmet à la surface, elle prend finalement une forme visible à nos yeux. »

Incomparable Murakami ! Dans une parfaite maîtrise de son style et au sommet de son art si particulier, il a su dans Le Meurtre du Commandeur (Livre 1) saisir le caractère brusque et toute l’énigme de la création artistique au fil d’une intrigue, au premier degré, remarquablement menée, sans détours ni longueurs, qui revisite tous les thèmes chers à l’auteur et y adjoint un nouveau, en filigrane, celui de la géométrie de l’existence, sur lequel on reviendra ultérieurement, s’il y a lieu, dans la recension du livre 2 de cette œuvre magistrale.

Le Meurtre du Commandeur (Livre 1) – Une idée apparaît, Haruki Murakami, 456 pages (Belfond).

—

ça à l’air chiant comme bouquin !