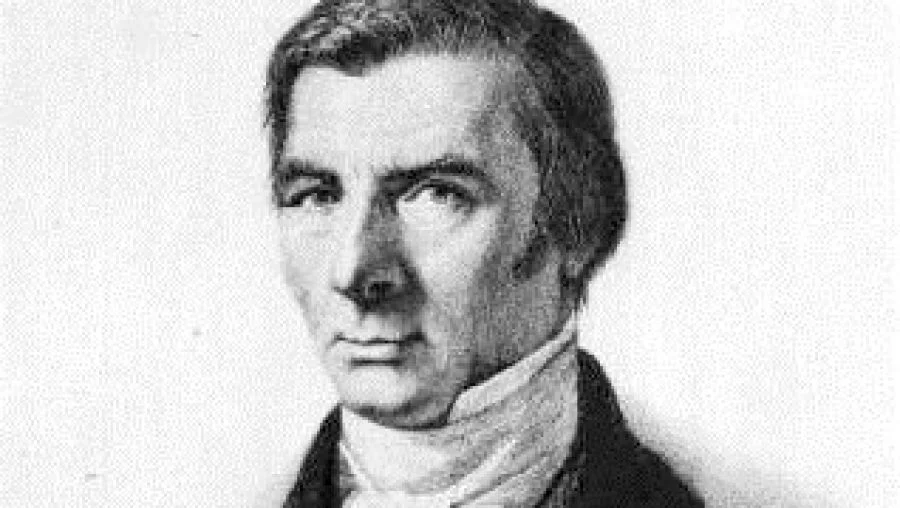

Par Damien Theillier.

Le droit de propriété émerge-t-il de la volonté du législateur ? D’un contrat social ? Ou bien est-il antérieur à la législation ? Pour Frédéric Bastiat c’est ce dernier cas. Il est un droit naturel. Une société juste doit donc le protéger. Son affaiblissement dans les sociétés modernes vient des tendances à l’ingénierie sociale qui ne sont pas sans effets pervers.

Ni Bastiat ni Rousseau ne voient totalement juste sur ce point. Leurs positions idéologiques sont prisonnières d’une époque qui est tres limité temporellement eu égard à l’histoire de l’humanité. Ainsi Bastiat agrège propriété de soi et propriété de son travail… La première est contemporaine des débats sur l’abolition de l’esclavage, chose parfaitement naturelle dans les sociétés antiques. La deuxième est contemporaine de l’essor du salariat des sociétés capitalisme.

Si l’on prend un peu de hauteur, on conviendra que ces notions qui nous paraissent aujourd’hui si “naturelles” trouvent leur origine dans une invention relativement récente : l’agriculture. Celle-ci impliquait le travail et la propriété de la terre sur un temps suffisamment long pour être profitable. Quand l’homme était chasseur-cueilleur, ces notions n’avaient aucun sens.

Le droit naturel n’a rien de naturel : il est inhérent au type de société que nous avons construites, au fil du temps. Se demander si c’est la société qui construit le droit ou la nature de l’homme qui construit le droit est du même tonneau que le problème de l’oeuf et la poule…

Oui et non…

Pour nos ancêtres, et comme aujourd’hui, il y a une partie de la population qui préfère taper dans la gamelle du voisin, plutôt que de travailler.

Damien parle bien de la propriété de SON travail.

Même l’homme des cavernes produisait de la valeur : des armes, ou des objets d’art en taillant des coquillages.

Etre envieux, voler, c’est immoral, et nos anciens l’avait même inscrit dans les 10 commandements !

Dans les temps anciens, le seigneur ponctionnait maximum 25% de la richesse pour la défense du territoire et la construction du chateau-fort. Nos saigneurs actuels prélèvent 60% de la richesse du pays.

Nous sommes dirigés par des êtres immoraux, qui font passer le vol d’autrui pour de la solidarité.

Donc, je suis d’accord avec vous, la situation actuelle n’est pas comparable à celle que connu Bastiat, elle est bien pire.

Vous parlez certes de temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître mais bien postérieurs à la revolution agricole (-10000 ans)…

Et puis je ne suis pas sûr que le sort des Juifs sous Moïse ou des serfs soit plus enviable que le nôtre. Y a pas que le pognon dans la vie.

OK, c’est sur que quand on est un bénéficiaire de l’argent des autres, grâce au monopole de violence de l’Etat, c’est plus facile de dire “Y a pas que le pognon dans la vie”.

Dans nos sociétés modernes on est tous l’assisté de quelqu’un non ?

Il y a effectivement une difficulté dans l’appropriation des ressources naturelles que les hommes n’ont pas créées mais qui leur sont nécessaires pour créer.

En revanche une fois que cette appropriation est faite, il n’y a plus de problème à dire que chacun a un droit fondamental sur les fruits de son travail.

Le problème avec le raisonnement de Rousseau ou celui de Jean Roule Du Cable, c’est de croire qu’on peut échapper à ce problème de la première appropriation de la terre ou des moyens de production. Même si l’on adopte une position collectiviste, on ne fait que déplacer le problème. Une communauté ou un Etat s’approprie collectivement des ressources que d’autres peuvent désirer. La force du groupe ne lui confère pas fondamentalement plus de légitimité que la barrière que le premier paysan a tracée autour de son champ pour protéger son travail.

Il est faux également de croire que le problème de la terre apparaît avec l’agriculture. La propriété a un sens pour les chasseurs-cueilleurs, même s’il s’agit plutôt d’une propriété de clan qu’un propriété individuelle. Même les animaux sont territoriaux. Un ours se battra pour préserver son terrain de chasse. Les chimpanzés mènent de véritables guerres aux frontières de leur territoire, parfois sur plusieurs années.

Avec l’agriculture, on voit surtout apparaître des fortes densité de population qui vont nécessité une définition plus formelle des droits de propriété, mais l’agriculture ne crée pas ce droit. Là où le chasseur-cueilleur pouvait se contenter de définir son territoire par la rivière ou le rocher, l’agriculteur va avoir besoin d’un arpenteur. Au demeurant, l’agriculteur parvient à vivre sur un territoire beaucoup plus petit que le chasseur. Pour ceux qui considèrent que la terre est fondamentalement un bien commun de l’humanité, on peut répondre que finalement l’agriculteur, malgré l’exclusivité qu’il revendique sur son lopin, exploite en pratique une plus faible portion du bien commun que le chasseur, à production de nourriture égale.

On pourra discuter longtemps pour savoir si fondamentalement on peut revendiquer un droit sur la terre, mais il y a des systèmes qui en pratique sont plus efficaces que les autres. La propriété privée permet de faire vivre plus de gens sur un territoire donné et de les faire vivre mieux que les systèmes qui maintiennent d’importants territoires communs, avec les risques liés à l’absence de responsabilité des individus.

La partie la plus difficile est la répartition initiale. Les USA ont expérimenté des méthodes très efficaces. Lors de l’ouverture de nouveaux territoires à la colonisation, le paiement d’un droit modéré à l’Etat, avec l’obligation d’exploiter la terre pendant quelques années, a permis d’établir une agriculture à la fois efficace et souple. Le pays est devenu l’un des plus prospères et des plus peuplés du monde. Il a également bien négocié le passage à la modernité. On voit bien dans cet exemple que la vraie difficulté morale se trouve au point de départ et pas tellement ensuite: on n’a pas demandé leur avis aux Indiens. Mais un peuple d’envahisseurs avec des méthodes collectivistes n’aurait pas fait mieux sur le plan moral, et aurait été moins efficace dans l’utilisation de la terre.

SVP ne me rangez pas du côté de Rousseau, je suis bien plus proche de Bastiat…

Mais je reste incapable de me leurrer sur la vraie nature de la propriété privée (de soi ou d’un bien, celle d’un autre individu ayant disparu de notre droit). Celle-ci n’a rien de “naturel” et reste profondément liée à la notion de sédentarité dont l’agriculture est la première expression.

Sans sédentarité, pour des tribus qui se déplaçaient continuellement, la notion de propriété n’avait aucun sens.

Je vous rejoins bien évidemment sur le fait qu’il y a des systèmes plus efficaces que d’autres selon le type d’organisation des sociétés ; ainsi la propriété privée est parfaitement adaptée à la vie sédentaire.

Ne voyez vous pas par ailleurs que la propriété de clan que vous évoquez pour certains animaux territoriaux (mais tous ne le sont pas) ressemble à s’y méprendre au collectivisme ?

Ma conception du droit de propriété a évolué , il y a les biens matériels certe , les hirondelles qui sont entrées chez moi dernièrement m’ appartiennent oui ou non et bien non . Vous pouvez tuer un oiseau qui se pose sur votre toit ou balcon donc se l’ approprier pour certains dits “libéraux ”

c’ est vrai que étant enfant je ne me posais pas ces questions Hélas .

MORILLE Alain