Les attaques contre le libéralisme ne datent pas d’aujourd’hui. À la fin du XIXe siècle, un des derniers représentants de l’école classique française, Frédéric Passy, invité à Genève, y faisait une conférence où il plaidait la cause de ce qu’il appelait l’école de la liberté : c’était le 9 avril 1890.

En voici un extrait qui reste toujours d’actualité :

« C’est un accusé qui paraît aujourd’hui devant vous. Il sait qu’il n’a pas seulement à se défendre personnellement lui ou ses idées, mais qu’il a à défendre avec lui, avant lui et plus que lui, ses amis, ses collaborateurs et ses maîtres, c’est à dire tous ceux dont l’ensemble constitue l’école à laquelle il s’honore d’appartenir, l’école de la liberté.

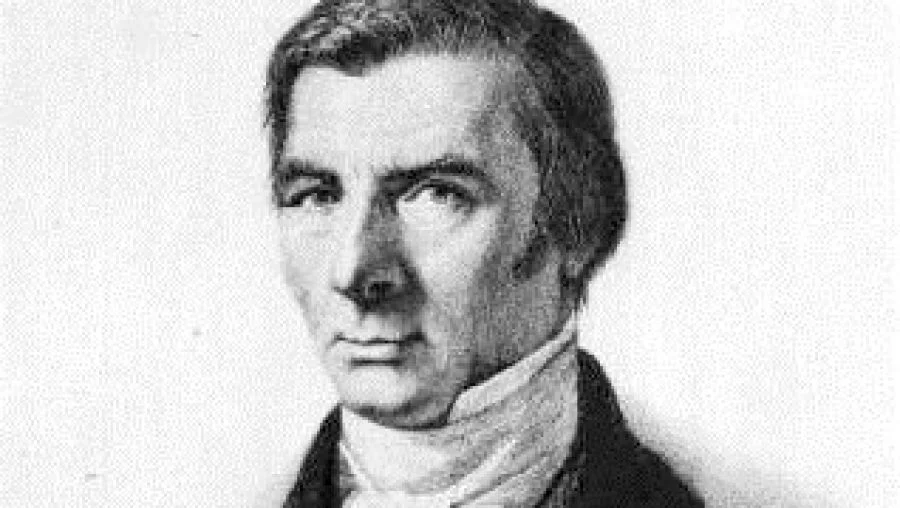

Oui, messieurs, je crois à la liberté, à cette liberté sans laquelle on n’aurait pu, ni lui faire son procès, ni plaider pour elle et qui est, comme l’a dit si bien Bastiat, « le tout de l’homme, son moteur, son professeur, son rémunérateur et son vengeur. »

J’y crois par ce que je crois que la société humaine est autre chose qu’une collection d’automates attendant d’une main étrangère le mouvement et l’illusion ; parce que je crois que ce monde n’a point été livré au hasard et qu’il y a, dans les sciences de l’ordre moral comme dans les sciences de l’ordre matériel, des lois qu’il n’est point en notre pouvoir de changer, mais qu’il est de notre pouvoir d’étudier pour nous en servir en nous y conformant, parce que, comme l’a dit admirablement Boisguilbert, « la nature ne respire que liberté ; elle ne demande pas que l’on fasse des miracles, elle demande seulement qu’on cesse de lui faire une perpétuelle violence. »

C’est pourquoi j’estime que ce qui est en cause devant vous, ce n’est pas seulement un système économique, mais le fond même de la vie politique et de la morale. C’est en même temps l’éternelle querelle de la réalité et de l’hypothèse, de la science et de l’empirisme, du possible et de l’impossible, de l’observation qui éclaire et de l’imagination qui égare.

On a reproché avant tout à cette école classique, ce qu’on a appelé son indifférence, son optimisme, son impassible et béate résignation à toutes les imperfections et toutes les misères du présent. On l’a accusée de n’avoir pour les douleurs et pour les aspirations de l’humanité, ni consolation, ni espérance, et de se borner à répondre à ceux qui souffrent comme à ceux qui désirent : « les choses sont comme elles sont, et tant pis si elles ne vous conviennent pas ainsi ; nous ne pouvons rien pour vous, frappez à côté. »

Cette doctrine n’est point une doctrine d’insensibilité et d’indifférence ; c’est une doctrine d’humanité et de progrès. Mais c’est en même temps parce que, en dehors de la raison, il n’y a ni humanité ni progrès, une doctrine de la raison. C’est la doctrine de gens qui, au lieu de refaire le monde à leur fantaisie et de faire miroiter devant les yeux de leurs semblables la vaine fantasmagorie d’une perfection impossible, bonne tout au plus à surexciter leur souffrance en faisant naître en eux des prétentions irréalisables, cherchent, en étudiant la nature humaine et ses lois, à déterminer ce qui se doit et ce qui se peut, et enseignent aux hommes, non pas à se révolter contre ce qui est, mais à tirer de ce qui, par l’emploi intelligent et raisonné de leur activité, le meilleur parti possible.

L’école de la liberté n’est ni l’école de l’approbation, ni l’école de la condamnation. Elle ne dit pas que tout est bien dans la société ; elle ne dit pas non plus que tout y est mal. Elle dit que le corps social, comme le corps humain a ses imperfections et ses maladies ; mais aussi que le corps social, comme le corps humain, a sa constitution naturelle, ses organes nécessaires qui ne peuvent être supprimés sans porter atteinte à l’ensemble, que pour l’un comme pour l’autre, la première condition de toute médecine utile, c’est la connaissance de cette constitution fondamentale, l’étude du jeu de ses organes, le respect de cette force vitale, sans laquelle on ne peut rien, et que toute la science du vrai médecin consiste à dégager des influences ou des gènes qui le contrarient.

Elle n’est, en un mot, ni optimiste ni pessimiste. Elle croit au mal parce qu’elle le voit et elle le combat. Elle croit au bien parce qu’elle le voit aussi et parce qu’elle en a le besoin, et elle travaille à l’augmenter. »

À lire : le texte intégral sur Gallica

Article original paru dans Contrepoints le 5 août 2015.

Le combat libéral me semble plus que jamais d’actualité face à la vague néo-bolchéviste qui nous menace. Ne pas combattre uniquement sur la question de “l’efficacité économique”, mais sur la conception libérale de l’homme, de l’individu, de sa dignité, de la liberté, de la société, de la cité, des relations internationales, etc. Il faut opposer au discours collectiviste un discours libéral complet. Ne pas réduire le libéralisme à un utilitarisme.