Par Serge Rouleau.

Du point de vue social et économique, le modèle québécois est le modèle par excellence de l’interventionnisme étatique, et de la bureaucratie qui en découle. Les gouvernements municipaux et provinciaux appliquent des milliers de règlements et gèrent des centaines de programmes dont plusieurs sont inutiles et certains carrément nuisibles.

Lorsque les politiciens désirent intervenir dans le fonctionnement de la société, le gouvernement promulgue des lois traduisant leurs intentions. Ensuite, les fonctionnaires créent les organismes, programmes et règlements correspondants et en surveillent l’application. Qu’ils soient périmés, interprétés étroitement par des fonctionnaires pointilleux, voire carrément nuisibles, tous doivent s’y conformer.

L’intervention des gouvernements dans la vie quotidienne des personnes et des entreprises est devenue un cancer généralisé qui déresponsabilise les individus et nuit au développement économique. Il suffit pour s’en convaincre de penser aux nombreuses bévues de l’Office québécois de la langue française, aux abus de l’Agence du revenu du Québec et aux autres difficultés que rencontrent les entrepreneurs.

Chaque année les gouvernements ajoutent des milliers de pages de réglementation, plus que tout ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes. Comme si cela n’était pas suffisant, les programmes de subventions se multiplient à un rythme effarant. Plus de 50 % des subventions accordées aux entreprises canadiennes le sont au Québec. C’est deux fois plus que notre poids dans l’économie canadienne.

Bien sûr, c’est le rôle du gouvernement de déterminer les règles devant régir le bon fonctionnement de la société. Mais il existe une marge énorme entre administrer la justice et assurer la sécurité des citoyens, et décider quelles sont les heures d’ouverture des magasins ou quels doivent être les prix de l’essence, du lait et des œufs.

Pour comprendre pourquoi ce phénomène est une source d’inefficacité majeure, il faut d’abord analyser le processus décisionnel de tout individu. Nous sommes naturellement motivés par un instinct de protection codé génétiquement. Les décisions que nous prenons et les gestes que nous posons comportent toujours un certain degré de risque. Nous recherchons instinctivement les moyens de le minimiser, voire de l’éliminer, afin de nous protéger et d’améliorer nos chances de succès.

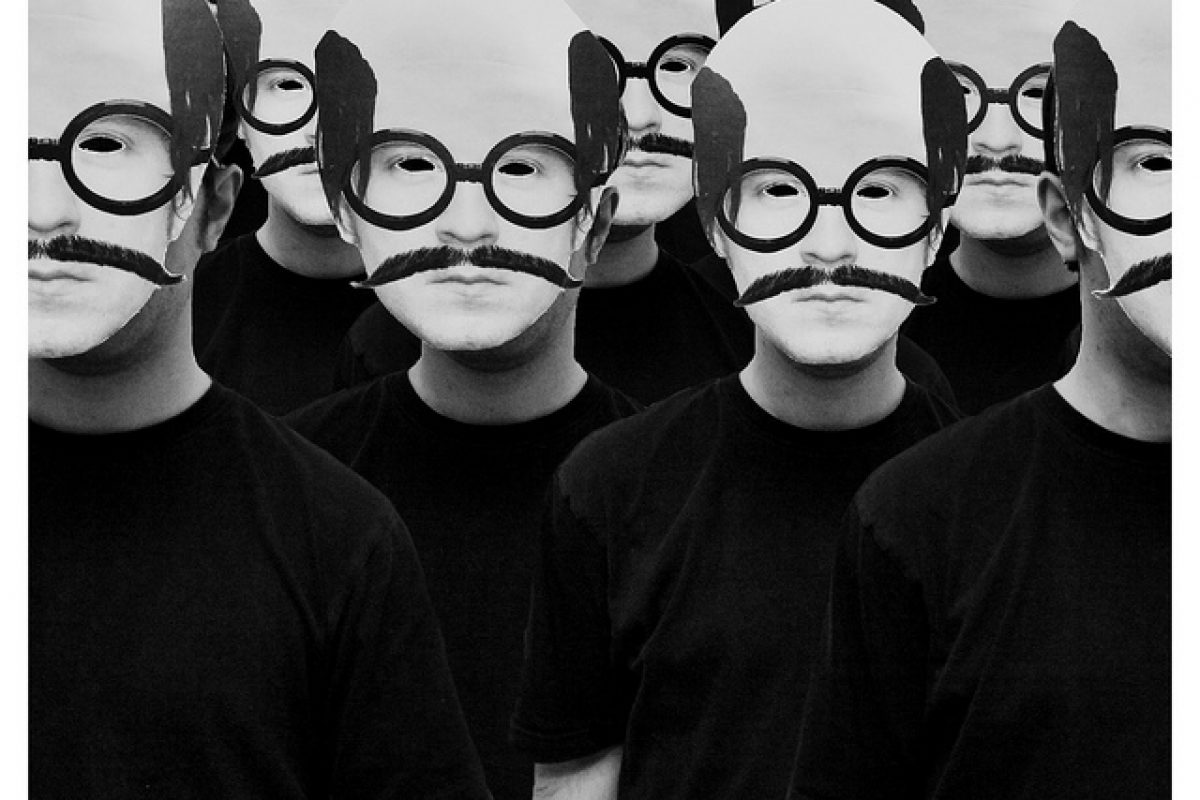

Par exemple, pour un fonctionnaire, l’acceptation ou le refus d’une demande de subvention ou d’un permis ou la rédaction d’un rapport d’inspection négatif, comporte des risques considérables. Si l’entreprise ou l’individu concerné n’est pas satisfait de la décision du fonctionnaire, il peut s’en plaindre aux échelons supérieurs ou alerter les médias. Il doit donc prendre toutes les précautions possibles pour couvrir ses arrières au cas où les choses se retourneraient contre lui. Il interprétera les règlements le plus étroitement possible dans le but de refuser la demande ou à tout le moins d’éviter de prêter flan à la critique. Si malgré tout, les risques de dérapage demeurent élevés, il retardera sa décision sous un prétexte quelconque en attendant de trouver une solution acceptable. Idéalement, il trouvera le moyen de refiler la responsabilité de la décision à un autre ministère, une agence, une commission, son patron, un collègue, etc. On qualifie ces fonctionnaires de fantômes de la bureaucratie.

La multiplication des règlements, des structures et des programmes de subvention a pour effet de multiplier proportionnellement les fonctionnaires fantômes. Tous les intervenants : municipalité, municipalité régionale de comté, ministères, agences, commissions, etc., ont leur cohorte de fonctionnaires responsables de faire respecter les lois et règlements et de gérer les programmes de subvention en vigueur. Comme si cela n’était pas suffisant, souvent les objectifs et les exigences des uns et des autres sont en conflit. Pour démêler le tout, l’entrepreneur ou le citoyen qui désire faire avancer son dossier doit embaucher divers professionnels : avocats, ingénieurs, comptables, lobbyistes, etc.

Plus le gouvernement intervient dans les relations régissant le bon fonctionnement de la société, plus il devient difficile pour les citoyens et les entreprises d’agir efficacement. Les délais et les coûts s’accumulent, réduisent la productivité, découragent l’entrepreneuriat, nuisent à l’innovation et favorisent un immobilisme dévastateur.

“La société souffre avant tout de son État qui, à force de croître à tort et à travers, à force d’intervenir pour un oui ou pour un non, empêche les autres institutions concurrentes de jouer leur rôle et les individus d’exprimer leurs choix. L’État s’occupe de la santé, des retraites, de la gestion des risques, du système de chômage, de l’éducation, des infrastructures routières, des services postaux, des voies ferroviaires… Il n’y a presque plus aucun domaine de la vie qui soit laissé à l’initiative individuelle et à la responsabilité. Où que nous allions, quoi que nous fassions, nous découvrons une loi, un décret, une réglementation qui nous interdit de mener nos vies comme nous l’entendons. Il faut oser l’anticonformisme et la reconquête de nos libertés.” — Cécile Philippe, Institut économique Molinari

Votre texte met clairement en lumière le dilemme du risque zéro et du contrôle de la qualité. Néanmoins, la teinte anti-gouvernement n’aurait pas été nécessaire.

Toute forme d’organisation humaine nécessite ultimement une forme ou une autre de réglementation. Même une entreprise privée qui désire maintenir une réputation a besoin d’établir une constante dans les produits et services mis en marché. Si vous voulez éviter que vos employés endommagent votre propriété, il faut des standards de sécurité. Il n’est pas rare de voir une entreprise créer ses propres réglementations à l’interne, ses propres inspections, sa propre bureaucratie.

Le problème n’est pas fondamentalement qu’un système de réglementation ou de contrôle de la qualité existe au gouvernement ou dans une entreprise. Le problème est que ce système est trop gros dans des organisations qui sont trop grosses.

Par exemple, si vous preniez le système de contrôle de la qualité d’une entreprise multinationale qui produit des millions d’unités par jour, à un rythme très rapide, on peut s’attendre à un contrôle de la qualité beaucoup plus coûteux et laborieux qu’avec une petite entreprise produisant le même bien à petite échelle. C’est que pour la grande entreprise, l’introduction d’un défaut de production se répercute très rapidement sur un grand nombre de produits et constitue des pertes importantes.

Un autre exemple, la gouvernance corporative. Trois amis s’associent pour ouvrir une petite entreprise et détiennent des parts d’actions. La gouvernance de leur petite business est relativement simple. Si on compare celà à la gouvernance d’une grande corporation elle-même composée de multiples entreprises, vous allez avoir besoin de lire une tonne de contrats et de vous faire conseiller si vous voulez tenir le contrôle sur votre propriété.

Le problème donc n’est ni l’entreprise, ni le gouvernement. Le problème c’est la taille des organisations.

Maintenant on peut apporter une distinction à tout celà. L’entreprise privée, si elle devient graduellement trop grosse ou trop lourde, il est toujours possible de vendre avant que le mal soit fait. Le problème du gouvernement, c’est qu’on ne peut pas vendre, on est contraint de déménager. Et ça c’est chiant.

c’est l’influence fRancaise, le socialimse que le moOnde nous envie.

Le think-tank “Les Graques” a parfaitement résumé la politique socialiste française en la matière : lorsqu’il y a une activité, ils la taxent, si ça bouge encore, ils la règlementent, et lorsqu’elle ne bouge plus du tout, ils la subventionnent..