Par Jean-Baptiste Noé.

Pour résoudre les problèmes de l’alcoolisme, la prohibition est-elle la meilleure solution ?

À travers l’étude de trois cas, le gin en Angleterre au XVIIIe siècle, la prohibition américaine dans les années 1920 et l’interdiction de l’absinthe en France en 1915, François Monti démontre que celle-ci n’a jamais eu les résultats escomptés.

Les ligues de vertu publique se sont à chaque fois démenées pour empêcher la consommation d’alcool.

Non sans raison, tant les ravages causés par l’alcoolisme étaient importants. Mais à chaque fois, la prohibition a eu des effets néfastes :

- développement des mafias pour vendre de l’alcool de contrebande,

- essor des alcools frelatés et de mauvaise qualité,

- déresponsabilisation des consommateurs,

- effet d’éviction avec une consommation d’autres produits, parfois tout aussi dangereux.

Le législateur a dû faire marche arrière : l’Angleterre a finalement autorisé le gin, les États-Unis la vente d’alcool, et la France autorise de nouveau, depuis 2010, la production d’absinthe.

Ces trois exemples sont issus de périodes différentes, de milieux culturels et intellectuels différents, mais l’auteur démontre bien que ce sont à chaque fois les mêmes mécanismes qui sont en jeu, les mêmes régulations, et finalement les mêmes conséquences.

La prohibition ne se révèle pas seulement inutile, mais aussi dangereuse.

Dangereuse parce qu’elle assure le développement des mafias, parce qu’elle ouvre les voies d’un marché de l’alcool frelaté et nocif, dangereuse aussi parce qu’elle brise des industries qui étaient non seulement prospères, mais aussi légales et encouragées par l’État.

En France, ce sont les distilleries du Jura et du Doubs qui ont été balayées par l’interdiction de la fabrication d’absinthe. Cela a eu un effet inattendu : elles se sont recyclées dans la distillation de l’anis. L’essor du pastis et la vogue des anisettes trouvent leur origine dans la disparition programmée de la fée verte. Aux États-Unis, ce sont les sodas qui se sont développés dans le sillage de l’interdiction de la vente d’alcool, ce qui a ruiné la viticulture américaine et le goût américain pour les produits complexes et fins. D’une certaine façon, l’actuelle consommation exagérée des boissons sucrées est une des filles imprévues de la prohibition.

Comment faire alors pour diminuer l’alcoolisme ?

Travailler sur ses causes. Si des catégories sociales populaires ont pu trop boire dans les premières décennies du XXe siècle, c’est que leur vie difficile et triste pouvait les y pousser.

Favoriser le sport et les activités physiques, comme certains patrons l’ont fait en créant des clubs de foot, mener des campagnes de sensibilisation aux dégâts de l’alcoolisme, comme la fameuse « Quand les parents boivent, les enfants trinquent » sont plus efficaces que les mesures prohibitionnistes.

C’est finalement faire confiance à l’éducation et à la liberté. Une confiance exigeante, qui suppose de croire dans les possibilités de l’individu, plus que dans les ressources coercitives de l’État.

- François Monti, Inutile prohibition, Les Belles Lettres, 2014, 80 pages.

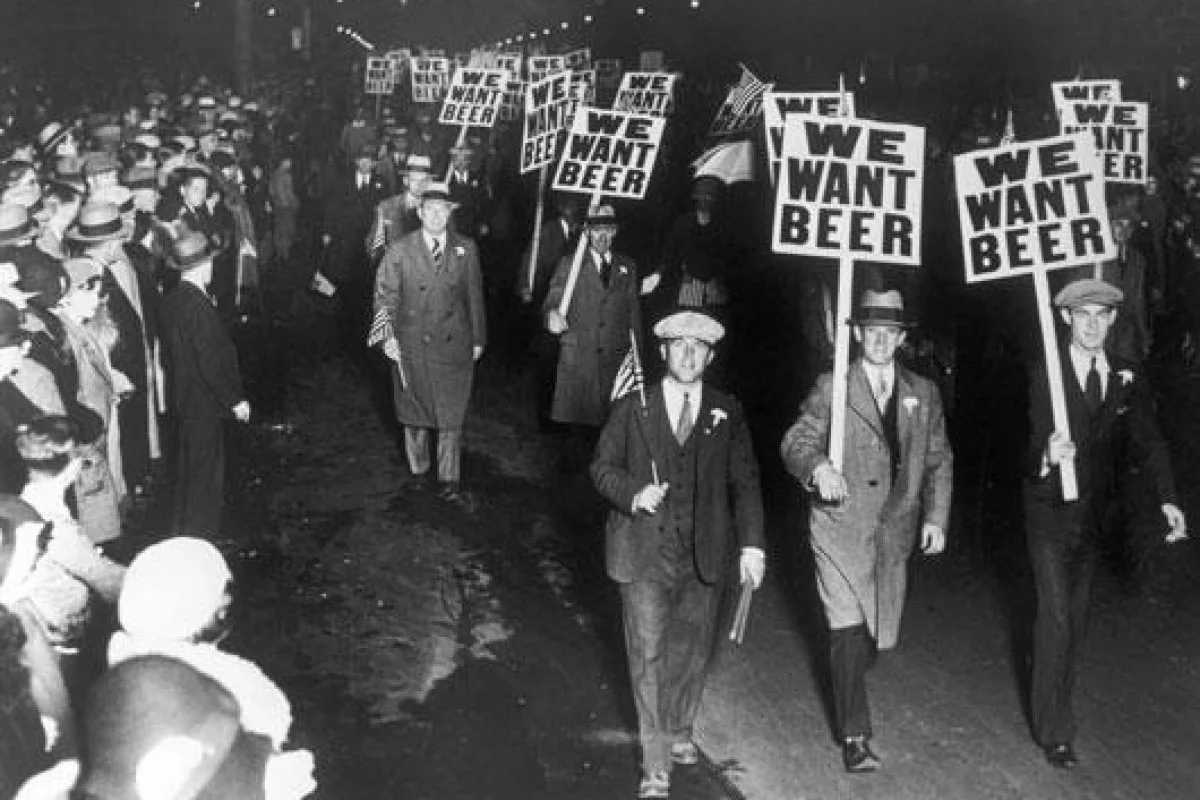

La photo des gentlemen à chapeau défilant tous avec leur écriteau “We want beer”, trop mort de rire! Je la garde dans ma collection sous l’intitulé “blague de forum” x-D