Par Raoul Audouin

Peu de notions ont été aussi dégradées par l’usage abusif ou l’exploitation tendancieuse, que celle du Droit naturel, à l’exception, sans doute, de mots comme démocratie. Par réaction contre la mythologie politique de Jean-Jacques Rousseau, des juristes allemands du 19e siècle ont souligné qu’on ne peut parler de droit que s’il y a des règles codifiées et sanctionnées, donc s’il existe un pouvoir qui fasse obéir. C’est la puissance politique qui, positivement, permet la création du droit. D’où l’expression « droit positif ».

Peu de notions ont été aussi dégradées par l’usage abusif ou l’exploitation tendancieuse, que celle du Droit naturel, à l’exception, sans doute, de mots comme démocratie. Par réaction contre la mythologie politique de Jean-Jacques Rousseau, des juristes allemands du 19e siècle ont souligné qu’on ne peut parler de droit que s’il y a des règles codifiées et sanctionnées, donc s’il existe un pouvoir qui fasse obéir. C’est la puissance politique qui, positivement, permet la création du droit. D’où l’expression « droit positif ».

Le Droit naturel représente cependant l’idéal vers lequel doit tendre le droit positif. Le premier fonde le droit de l’individu à se défendre contre toute agression et contre l’arbitraire du pouvoir, voire contre la loi injuste ; le droit positif, lui, donne force à la loi. Mais c’est le sentiment de sa conformité au Droit naturel qui lui donne autorité. L’Antigone de Sophocle (442 av. J.C.) brave les lois de la cité pour obéir aux « lois non écrites » qui les priment selon sa conscience. L’idée de Droit naturel est le reflet de cette exigence intuitive des hommes, se réclamant d’une autorité suprême, plus juste que la justice de leurs rois et plus salubre que leur prévoyance. Cela relève de l’instinct davantage que de la pensée claire.

La légitime défense et la propriété du territoire existent déjà chez les animaux. L’individu n’attend pas l’appui d’une loi pour réagir à l’injuste. Pour chacun, est injuste ce que l’on ne voudrait pas que d’autres vous fassent. À partir de cette évidence, on peut définir l’objet de la loi comme la prohibition de l’injuste. Si elle s’en tient là, la loi dispose, ipso facto, de l’adhésion commune. Le pouvoir n’a plus que la tâche, réalisable, de prévenir, réprimer ou punir les infractions.

Pour Robinson Crusoé, il n’y a ni lois ni droits, tant qu’il est seul dans son île. Les droits naissent là où il y a société, c’est-à-dire au minimum un groupe organisé pour répondre à des besoins en répartissant les tâches entre ses membres. Si j’ai besoin de mes voisins, mon propre instinct de conservation me fait un devoir de respecter leur vie, et de ne rien faire qui trouble notre nécessaire coopération. Ce qui est un devoir pour chacun, constitue la substance des droits des autres.

Cette définition primaire de la loi est aisément compatible avec l’idée tout empirique du droit naturel : celle-ci est née du fait que les Anciens constataient, chez tous les peuples qu’ils connaissaient, des interdictions et des obligations analogues aux leurs. C’est ce que les Romains appelèrent le ius gentium et que nous traduisons trop littéralement par le « droit des gens ». De façon expérimentale, cette similitude est venue indiquer l’existence virtuelle d’un code des règles conformes à la nature de l’homme. Mais le contenu ne s’en dégage qu’ historiquement, et non sous la forme d’un concept logique.

(À suivre : La vie en société fonde t-elle des droits innés ?)

C’est drôle que tu cites Robinson Crusoe et Defoe et que tu ne cites pas Leo Strauss pour parler de droit naturel, La définition antique n’a rien à voir avec la la posture moderne du droit naturel qui demeure malgré tout téléologique. Ainsi, on dira que le naturel est l’individuel et que l’universel est une construction de l’entendement. Donc, voilà l’élément qui achoppe souvent ces (et les) articles qui veulent penser la liberté: jamais la question de l’individualité n’est posée. Et pourtant, pourtant, c’est ce qui est au coeur du droit naturel, c’est ce qui en au coeur de la liberté et de la vie en société. L’individualité en tant qu’élément indivisible de du corps social………….

La dichotomie de Leo Strauss, conservateur, entre Droit naturel classique et droit naturel moderne est contestable.

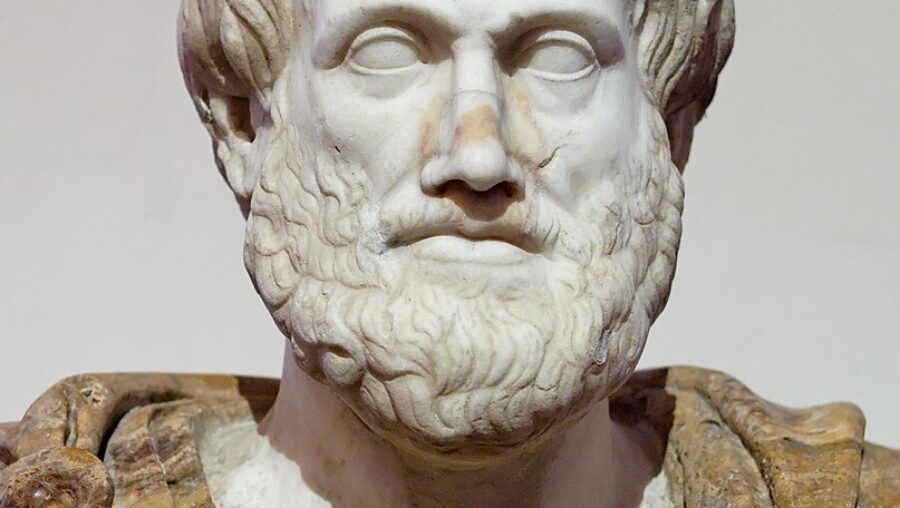

Qu’il y ait eu une évolution sur deux millénaires de Aristote à Locke est bien sur évident, mais il ne s’agit pas d’une rupture aussi profonde ni sur les conséquences (le droit naturel romain (rendre à chacun ce qui est sien etc..) ressemble au droit naturel moderne, ni sur les fondements (des droits naturels attachés à l’individu existent très tot, bien avant la modernité.) que Leo Strauss et les conservateurs veulent bien le croire.