Par Aurélien Chartier.

Depuis l’élection de 2016, les campus universitaires américains ont vu se multiplier des mouvements de protestation souvent violents, des demandes de safe space et l’absence générale de tolérance pour les opinions jugées désagréables par ces groupes.

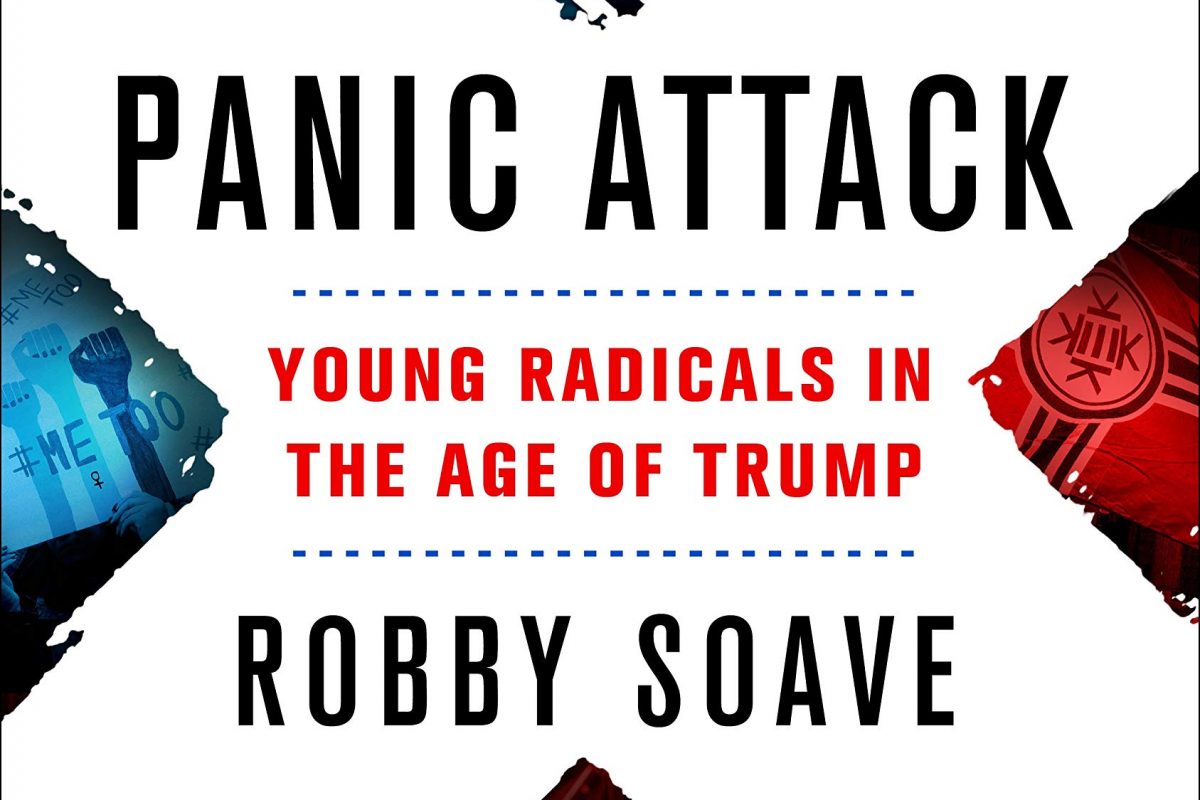

Robby Soave, journaliste à Reason, essaie dans son premier livre d’identifier les personnalités de ce mouvement et de comprendre ce qu’elles recherchent.

Se considérant comme libéral, l’auteur n’est pas en accord avec ses activistes mais prend leurs idées au sérieux via de nombreuses interviews. Si la couverture du livre suggère qu’il analyse ces jeunes radicaux des deux côtés du spectre politique, la majorité du livre est consacrée aux activistes de gauche, principalement ceux faisant la promotion de politiques identitaires.

Remontant aux origines du mouvement, Robby Soave note qu’il a débuté dans les universités d’arts libéraux, où le nombre d’administrateurs a doublé entre 1993 et 2008. Il est loin d’être unifié, la recherche d’une pureté intellectuelle entraînant de nombreux conflits entre activistes.

Un des concepts les plus attaqués est celui de la liberté d’expression. Robby Soave note ici une certaine ironie sachant que les étudiants de ces universités progressistes avaient une attitude complètement opposée dans les années 1960, allant jusqu’à inviter des néo-nazis à s’exprimer sur leur campus ! En comparaison, les étudiants actuels de Berkeley avaient lancé un incendie pour empêcher Milo Yannopoulos de s’exprimer.

Cette opposition à la liberté d’expression trouve ses origines dans le post-modernisme, un mouvement intellectuel créé au départ en opposition au marxisme. Pourtant comme le remarquent plusieurs personnalités comme Jordan Peterson, les deux camps ont fini par s’allier. Les activistes comparent les discours jugés haineux à la métaphore de la personne criant au feu dans un théâtre bondé, jugeant que les conséquences de ce type de discours sont trop dangereuses. Ils semblent ignorer que la Cour Suprême des États-Unis a jugé que les discours haineux étaient protégés par la liberté d’expression dans une décision récente (2007).

De manière plus pragmatique, on remarque que censurer les discours haineux peut avoir l’effet opposé, leur donner davantage de visibilité, comme la bataille de Cable Street, un affrontement entre fascistes et antifascistes en 1936 à Londres. Considérée comme une victoire par les antifascistes, certains historiens jugent que cette bataille a promu le mouvement antisémite au Royaume-Uni.

Heureusement, il semblerait que la gauche modérée semble réaliser le danger que constitue la frange extrême de ces étudiants, comme le montre le discours de Barack Obama à leur encontre en 2018 :

« La démocratie nécessite que nous soyons capables de comprendre la réalité des personnes différentes de nous, afin de comprendre leur point de vue. »

Robby Soave passe ensuite plusieurs chapitres à explorer plus en détails certains groupes d’activistes. Après avoir retracé les origines de Black Lives Matter, il argumente que l’approche identitaire sur cette question a fait reculer certains progrès qui auraient pu avoir lieu sur la justice criminelle, un sujet sur lesquels se rejoignent progressistes, libéraux et même quelques conservateurs, tel que Mike Lee, sénateur de l’Utah. Une constante similaire est faite sur la question de la police, où BLM se concentre sur le racisme de la police, ratant le problème plus global de la brutalité policière.

Le chapitre suivant s’intéresse aux nombreuses accusations de viols sur les campus qui se sont développés à la suite de l’extension de la loi Title IX, qui force les universités à protéger les étudiants contre toute discrimination. L’interprétation étant assez vague, les universités préfèrent éviter tout procès et excluent tout simplement n’importe quel étudiant accusé, sans attendre le résultat d’une enquête. Comme un contrepoint au chapitre précédent, cette loi est principalement utilisée pour cibler les adolescents noirs qui représentent la moitié des accusés alors qu’ils ne sont que 4 % des étudiants.

L’activisme trans donne un nouvel exemple d’un mouvement divisé entre féministes de seconde vague ne considérant pas les transsexuels comme des femmes et celles des troisème et quatrième vagues, donnant lieu à des affrontements violents.

Plus intéressante, la partie suivante du livre s’intéresse à l’impact du mouvement dans la vie politique américaine, au travers du DSA (Democratics Socialists of America) dont l’âge moyen a chuté de 68 ans en 2013 à 33 ans aujourd’hui. Le marxisme est traditionnellement présent dans le monde académique aux États-Unis.

Ainsi, le manifeste communiste de Karl Marx est un des livres les plus étudiés en université. À noter toutefois qu’il est étudié comme œuvre de théorie sociale et non comme ouvrage d’économie. Karl Marx est très peu étudié dans les majeures d’économie, où ses théories ont été depuis longtemps invalidées par Eugen Böhm-Bawerk et Ludwig von Mises.

Ces nouveaux socialistes se distinguent de leurs prédécesseurs sur deux points importants : ils mettent l’accent sur l’intersectionnalité de leur activisme (ce que le marxisme orthodoxe considère comme une distraction du réel problème de lutte des classes) et se considèrent comme démocrates pour se distancer des exemples historiques de l’URSS et de la Chine maoïste.

Une demande récurrente est l’annulation de la dette étudiante, les coûts d’éducation ayant rapidement augmenté en raison de la hausse des prêts étudiants. La stratégie de faire basculer le parti démocrate vers son aile gauche est toutefois loin d’être acquise, comme le montre l’exemple de Cynthia Nixon, rejetée par une partie du mouvement pour son absence de pureté idéologique.

Robby Soave consacre ensuite un chapitre à l’alt-right, le mouvement néo-réactionnaire qui trouve ses sources chez les paléo-conservateurs des années 1980, puis Pat Buchanan dans les années 1990. Il note la variété des origines idéologiques dans ses membres actuels.

On y retrouve des anarcho-capitalistes, tel que Christopher Cantwell, des activistes de Occupy Wall Street, voire même des extrémistes islamistes. Si les buts sont bien entendu différents, on peut remarquer le parallèle dans la rhétorique des politiques identitaires d’extrême gauche et d’extrême droite.

Le livre consacre malheureusement peu de temps à l’analyse de l’alt-right, notant toutefois que l’intolérance de la gauche sur les campus universitaires pousse les jeunes conservateurs dans cette direction, une thèse avancée notamment par Steven Pinker.

En conclusion, Robby Soave tient à rappeler que la gauche illibérale reste une minorité vocale sur les campus, la majorité des progressistes restant ouverte au dialogue. Dans ce contexte, la présence d’organisations étudiantes libérales comme Students for Liberty est cruciale sur ces campus, offrant un espace de dialogue pour ceux rejetant l’extrémisme des activistes radicaux de droite et de gauche.

Panic Attack se distingue par son nombre impressionnant d’interviews couplés à une analyse méticuleuse de son auteur. Capable de pointer les incohérences de la gauche illibérale, tout en restant à l’écoute de ses activistes, Robby Soave est une voix de raison, ce qui est malheureusement trop rare dans le paysage médiatique actuel. Reflet de son époque, on peut paradoxalement espérer que Panic Attack finisse par devenir obsolète si la gauche adhère aux valeurs de la liberté d’expression défendues ici.

“Robby Soave note ici une certaine ironie sachant que les étudiants de ces universités progressistes avaient une attitude complètement opposée dans les années 1960, allant jusqu’à inviter des néo-nazis à s’exprimer sur leur campus !”

Je peux le comprendre : dans les années 60, l’activisme de gauche était libéral car il était certain de l’emporter. Certain d’être dans le sens de l’Histoire. Certain d’écrire l’Histoire. On pouvait donc parfaitement inviter ses pires opposants à la table des discussions, puisqu’on était convaincu que ceux-ci finiraient dans les poubelles de l’Histoire. Il y avait une forme de pitié dans cette magnanimité.

La suite leur a donné tort. L’Histoire n’a pas de sens. C’est seulement un balancier.

Dès lors, l’activisme de gauche est devenu nerveux, très nerveux. Comme tous les gens qui, croyant avoir raison, découvrent que personne en réalité n’est d’accord avec eux. Il faut donc les faire taire… De préférence par tous les moyens, car c’est prendre le risque, sinon, d’apparaître dans l’erreur.

Nb : on peut remplacer “activisme de gauche” par n’importe quoi. Ca marche toujours.

Je vous recommande chaudement l’essai de Brice Couturier, “1969, Année fatidique” qui revient sur les origines du gauchisme et ses dérives actuelles.

Berkeley a toujours la plus gangrenée par le communisme!

Article: “Black Live Matter se concentre sur le racisme de la police, ratant le problème plus global de la brutalité policière.”

—

Ratant surtout totalement le problème principal de la communauté noir aux états-unis.

93% des noirs sont tués par d’autres noirs. En 2016 selon le FBI il y a eu 2870 victimes dans la communauté pour …17 noirs désarmés tués par la police.

À New York, les noirs commettent 75% des fusillades, 70% des vols et 66% des crimes violents, les policiers noirs ou hispaniques ont 3,6 fois plus de chances de tirer sur un noir que leurs homologues blancs parce qu’ils sont beaucoup plus présents dans les zones de forte criminalité.

.

Si la vie des noirs importait à BLM, ils se concentreraient sur les facteurs qui font des jeunes noirs (4% de la population américaine) les auteurs et les victimes de 50% des meurtres du pays, à savoir:

-Ne pas finir ses études.

-Faire des enfants trop tôt.

-Ne pas s’accrocher à un boulot, fut-il minable, en début de carrière.

.

La réalité est que la vie de ces jeunes noirs est principalement du à de mauvais choix personnels alimentés par la culture de la violence et le narratif de la gauche qui en fait des victimes sans choix et sans espoirs.

– Croire que le rap c’est la vraie vie.

– Ne pas éduquer ses enfants, voire ne pas être présent du tout.

– Croire que tout est de la faute des méchants blancs qui les ostracisent.

– S’imaginer qu’ils valent plus que les quelques dollars qu’ils arrivent à gagner.

– Remplacer la négociation par l’intimidation.

Même en Afrique ils commencent à prendre le pli.