Par Thierry Godefridi.

« Qu’est-ce qu’il faut faire pour être aussi bon que vous ? », demande Marié, passionnée elle aussi par le dessin, au peintre. « Des exercices, lui répond-il. À force de s’entraîner, on devient meilleur. » L’art n’est toutefois pas un geste unilatéral, Haruki Murakami y insiste, il participe d’un échange au départ d’une Idée qui échappe à la linéarité du temps et à la répétition de l’habitude et habite un monde complexe dans lequel « le temps avance librement dans les deux sens ».

L’art doit contribuer à mieux comprendre et à mieux se comprendre. « Il faut aller chercher ailleurs, quelque part, quelque chose d’autre en plus. » Pour le jeune peintre auquel on a commandé le portrait de Marié, il ne s’agit pas de peindre la jeune fille dans une suite logique, mais de façon plastique, dans toute l’étendue de sa personnalité naissante, « faite d’ombre et de lumière ».

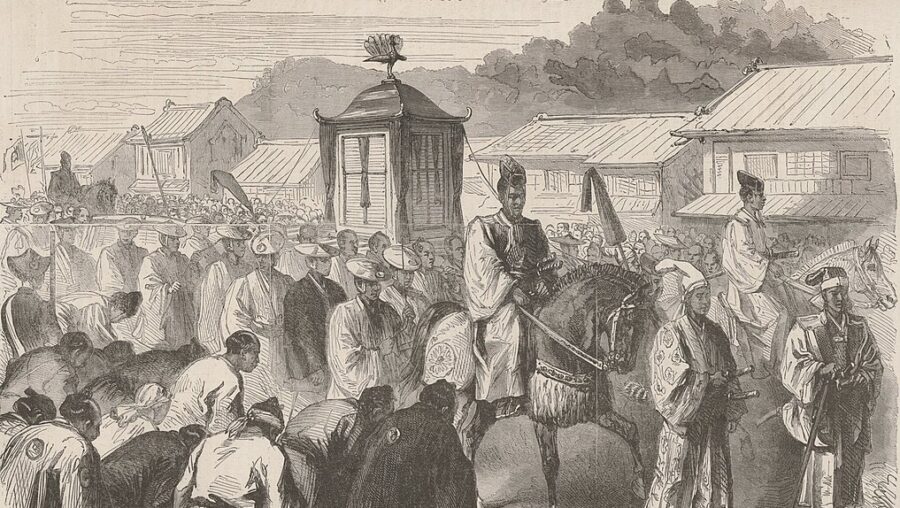

Dans ce second livre du dernier roman de Haruki Murakami, l’on quitte le domaine de l’Idée et l’on entre dans celui de la Métaphore, la figure de style qui consiste à donner à une expression un sens que l’on attribue généralement à une autre. Que ce fût en ce qui concerne Le Meurtre du Commandeur de Tomohiko Amada ou les tableaux que sa découverte dans son grenier inspire à son jeune émule, il ne s’agit donc pas simplement de croquer un sujet, mais de révéler le récit mis en scène par la peinture.

Le Meurtre du Commandeur, le tableau dont les personnages s’incarnent au fil du conte, n’a été vu que par le jeune peintre, son jeune modèle et, bien sûr, l’auteur de l’œuvre, l’une de ses meilleures sinon la meilleure, Tomohiko Amada, lequel choisit toutefois de la cacher soigneusement dans son grenier. « Cette peinture nous appelle, dit Marié. Comme un oiseau qui veut sortir de sa petite cage pour s’envoler vers le monde du dehors ». S’évader de sa prison et aspirer à la liberté et à l’espace.

La force de la peinture – et sans doute de toutes choses dans la vie – provient de la volonté qui s’en dégage. Le fils de Tomohiko Amada et ami du narrateur met ce dernier en garde contre le souffle vital de son père qui imprègne son atelier, un atelier que le vieux peintre mourant vient visiter une dernière fois en esprit mais dont la présence se matérialise aux yeux du nouvel occupant des lieux sous l’effet d’un quelconque artifice, s’asseyant sur son ancien tabouret de peintre pour contempler son chef d’œuvre secret, Le Meurtre du Commandeur, un tableau lié à deux tragédies personnelles vécues par le vieux peintre dans sa jeunesse.

À la suite de cette visite improbable du vieux peintre dans son ancien atelier, le narrateur convainc le fils de Tomohiko Amada de lui permettre de rencontrer son père dans l’établissement de soins où il est hébergé. Cette entrevue déclenche le dénouement du conte, dans un jeu de réalités transposées propres à l’univers (l’on pense ici, notamment, à 1Q84) de Haruki Murakami, dont les principaux thèmes (musicaux, entre autres) de l’œuvre (et les obsessions) sont revisités de manière épurée au service de l’Idée (dans le premier livre) et de la Métaphore (dans le second).

En accord avec son modèle, le jeune peintre n’achèvera finalement pas le portrait de la petite Marié, lui laissant le loisir de déployer les traits de sa propre personnalité dans son adolescence et par-delà, avec toute l’énergie nécessaire à ce qu’une chose naisse et poursuive son existence. N’est-ce pas là « le principe général de l’Univers » et la Métaphore suprême de l’Idée même de la vie, « une errance dans un dédale profond », « comme une forme de grâce » ?

Le Meurtre du Commandeur (Livre 2) : La Métaphore se déplace, Haruki Murakami, 472 pages (Belfond).

Retrouvez la recension du livre 1 du Meurtre du Commandeur : Une Idée apparaît en suivant ce lien.

—

Laisser un commentaire

Créer un compte