Comment peut-on expliquer le commerce de contrebande entre pays d’Afrique proches géographiquement ?

Par Oasis Kodila Tedika, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo.

Publié en collaboration avec Libre Afrique.

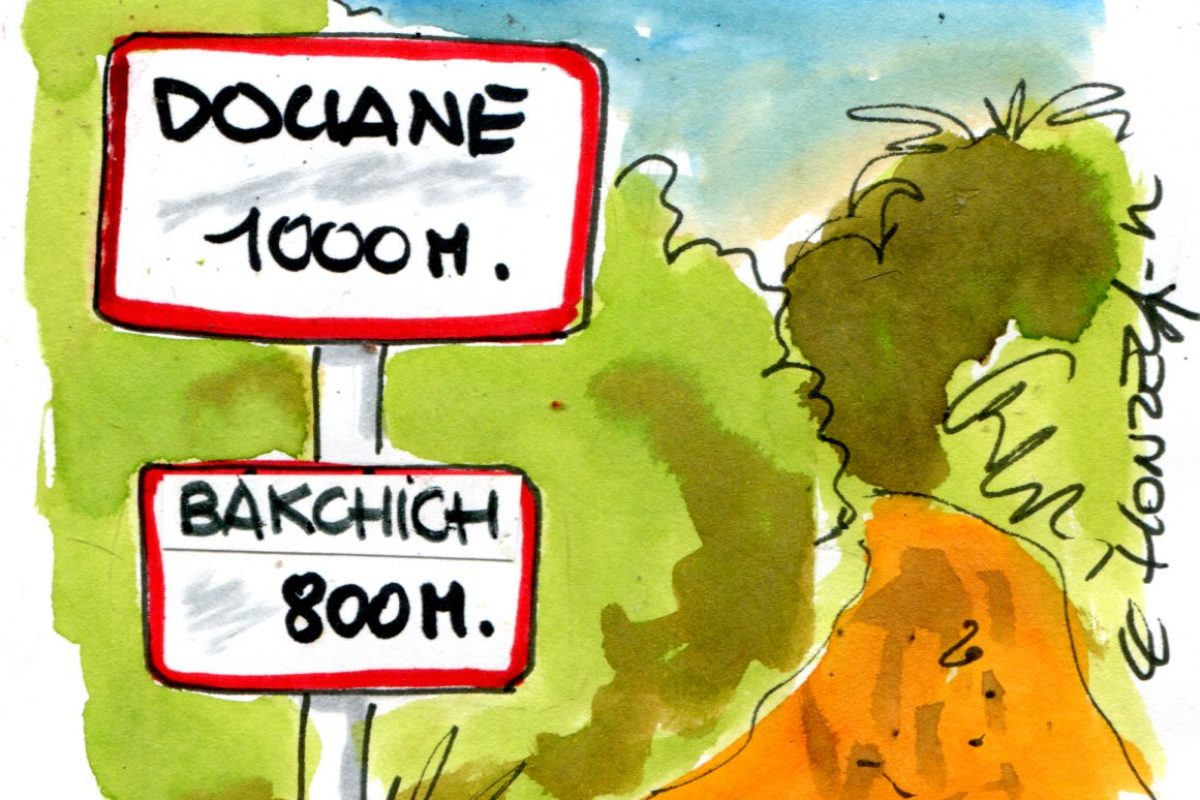

L’informalité est une caractéristique majeure des économies africaines. À l’intérieur comme « entre » pays. Ainsi, du point de vue transfrontalier, le commerce formel reste également insuffisant en Afrique sub-saharienne. Le Nigeria et le Bénin fournissent une illustration intéressante de cette problématique. Selon les estimations de Golub (2012), le commerce informel béninois représente environ 52% de son produit intérieur brut (moyenne établie sur la période de 2006 à 2008). Plus de 80% de l’essence consommée au Bénin arrive du Nigeria en contrebande, limitant de fait les ventes sur le marché officiel et le nombre de stations d’essence. Comment peut-on expliquer un tel comportement pour des pays aussi proches géographiquement ?

L’informalité est une caractéristique majeure des économies africaines. À l’intérieur comme « entre » pays. Ainsi, du point de vue transfrontalier, le commerce formel reste également insuffisant en Afrique sub-saharienne. Le Nigeria et le Bénin fournissent une illustration intéressante de cette problématique. Selon les estimations de Golub (2012), le commerce informel béninois représente environ 52% de son produit intérieur brut (moyenne établie sur la période de 2006 à 2008). Plus de 80% de l’essence consommée au Bénin arrive du Nigeria en contrebande, limitant de fait les ventes sur le marché officiel et le nombre de stations d’essence. Comment peut-on expliquer un tel comportement pour des pays aussi proches géographiquement ?

On trouve en jeu principalement les politiques commerciales différentes entre les deux pays, mais surtout des politiques commerciales problématiques. En matière de restrictions, l’économie nigériane se distingue fortement. Dans ce pays, actuellement, l’importation d’une trentaine de produits est interdite, et les droits d’entrée frappant les biens de consommation, en particulier le riz et le sucre, sont de l’ordre de 50% en moyenne. D’autres décisions gouvernementales, notamment une forte subvention des produits pétroliers, accentuent les effets pervers, encourageant l’exportation en contrebande à grande échelle de produits pétroliers du Nigeria vers le Bénin. Ce n’est donc pas une surprise si ce pays est très mal coté dans les différents indicateurs de degré de protection commerciale. À titre d’exemple, selon l’indice de la liberté économique de la Heritage Foundation et du Wall Street Journal, le Nigeria n’a pas une note supérieure à 5 sur 100 en matière de commerce international.

Signalons que les biens frappés de droits élevés au Nigeria (riz, sucre et cigarettes) importés au Bénin représentent 170 milliards de francs CFA. Les marchandises dont l’importation est interdite au Nigeria (voitures, tissus de coton, poulets congelés, vêtements d’occasion, médicaments, huile de palme et huile végétale) représentent, quant à elles, 1.046 milliards de francs CFA.

Ces différentes politiques de restrictions commerciales imposées de part et d’autre constituent naturellement des puissantes incitations pour les populations à procéder à des échanges informels. Car, tout décalage important entre l’offre et la demande, surtout porté par des restrictions inefficaces, crée un vide qu’il faut combler. Le comblement se fait logiquement par l’expansion de l’informel entre pays.

Selon le FMI, ce commerce informel a d’importantes répercussions, que ce soit au Nigeria ou au Bénin. « L’État [béninois] affiche un manque à percevoir dû à l’importation illégale de produits pétroliers en provenance du Nigeria, qui selon les estimations, représente entre 0,1 et 0,3% du PIB. En janvier 2012, la réduction de moitié des subventions des produits pétroliers au Nigeria a été immédiatement et intégralement répercutée sur le marché informel de l’essence au Bénin ; le renchérissement des produits pétroliers qui s’en est suivi au Bénin a provoqué une accélération de l’inflation, dont le taux moyen est de passé de 1,8% au dernier trimestre de 2011 à 6,5% au premier trimestre de 2012, et une contraction de la demande intérieure par suite de l’ajustement de la consommation des ménages ». Sans parler de la difficulté pour le processus concurrentiel à instaurer ou faire progresser des normes de qualité dans ce cadre informel.

En définitive, il est clair que l’expansion du commerce informel tant à l’intérieur qu’entre pays s’explique très souvent, en Afrique sub-saharienne, par des politiques commerciales restrictives inefficaces.

—

Sur le web.

Références :

- FMI, “Afrique sub-saharienne: préserver la croissance dans un monde incertain”, FMI/Perspectives économiques régionales, Octobre 2012.

- Golub, S. (2012), “Entrepot Trade and Smuggling in West Africa: Benin, Togo and Nigeria”, The World Economy, Vol. 35, No 9.

A l’auteur : dans quelle catégorie d’informalité créatrice classez vous les milices armées pilleuses de ressources minières dans le Kivu ?

@deconomicon : http://yourlogicalfallacyis.com/strawman