La manière la plus efficace de générer des revenus pour l’État n’est pas de taxer plus, ni d’imposer plus, mais de générer de la croissance économique.

Par Zéchiel Breton-Houle, depuis Montréal, Québec.

Le gouvernement Marois a annoncé cette semaine le gel des droits de scolarité et, suivant ses promesses, l’abolition de la contribution santé une taxe de 200 dollars par individu qui ajouterait 845 millions à la Santé. L’équipe du PQ prévoit plutôt aller chercher cette somme en augmentant l’impôt des gens gagnant 130 000$ et plus, en plus d’ajouter un autre palier à ceux gagnant plus de 250 000$. Contre-productive, cette hausse d’impôts a bien peu de chance d’avoir l’effet escompté.

La théorie économique nous rappelle qu’une hausse d’impôts n’a que très peu souvent pour effet d’augmenter les revenus étatiques. Arthur Laffer, économiste de l’offre, a élaboré dans les années 70 une théorie fiscale selon laquelle il existe un point optimal de taxation et que, passé un certain point, les revenus fiscaux plafonnent ou tendent à diminuer, particulièrement lorsque ce sont les mieux nantis qui sont visés par une telle hausse d’impôts.

Les raisons sont bien simples ; ce sont les gens les plus mobiles, qui peuvent mettre les meilleurs fiscalistes à leur service et qui, surtout, peuvent se permettre d’arrêter de travailler. En effet, avec une part du revenu disponible éminemment plus grande que la majorité des contribuables, les travailleurs à haut revenu voient passer avec le nouveau palier d’imposition, leur ratio «revenu/heures-travaillées» diminuer. Il s’agit malheureusement d’un des impacts négatifs et souvent oubliés de l’imposition progressive. Plus on fait d’argent, plus l’incitatif à travailler diminue.

S’il s’agit d’un postulat théorique, l’expérience économique des dernières décennies donne néanmoins raison à Laffer. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, au milieu des années 80, a procédé à un grand ménage bureaucratique. Faisant passer la part de l’État dans l’économie de 44% à 27%, l’État néo-zélandais fit passer le taux d’imposition de 66% à 33%. L’impact sur les finances publiques ? Une augmentation des revenus gouvernementaux de plus de 20%. En effet, taxer moins, parfois, permet de taxer plus.

Toujours dans l’empirisme économique, une étude fortement révélatrice publiée par William Kurt Hauser en 1993 nous a appris que, aux États-Unis, depuis les années 50, peu importe le taux de taxation (particulièrement des plus riches), la part de l’économie versée sous forme de taxe au gouvernement était toujours la même. Ainsi, que ce soit en 1955, alors que les plus fortunés étaient taxés à plus de 90% ou bien aujourd’hui, alors que les Américains à plus haut revenu paient 35% de leur salaire en impôt, le revenu sous forme de taxe a toujours été dans une fourchette de 16% à 18%. Cela implique qu’effectivement, en termes absolus, prendre 90% ou 35% du salaire des plus fortunés ne change à peu près rien au revenu total du gouvernement [1].

Qu’est-ce que madame Marois, monsieur Marceau et le reste du cabinet péquiste doivent tirer comme leçon de l’expérience économique des autres pays? Que la manière la plus efficace de générer des revenus pour l’État n’est pas de taxer plus, ni d’imposer plus, mais de générer de la croissance économique. Parce qu’effectivement, 18% d’une économie dynamique représente beaucoup plus d’argent qu’une économie stagnante.

Après avoir dévoilé un cabinet sans ministre du Développement économique et annoncé, dans la même semaine, qu’il n’y aurait aucune exploration ou exploitation dans le domaine du gaz de schiste au Québec, il est sans doute juste de se demander comment le Parti Québécois trouvera les fonds pour financer ses promesses.

—-

Sur le web. Publié initialement sur Le Cercle La Presse.

Note :

- À noter qu’aucune étude du genre n’a été menée au Canada ou plus particulièrement au Québec, mais que plusieurs commentateurs économiques estiment cette fourchette autour des mêmes proportions. ↩

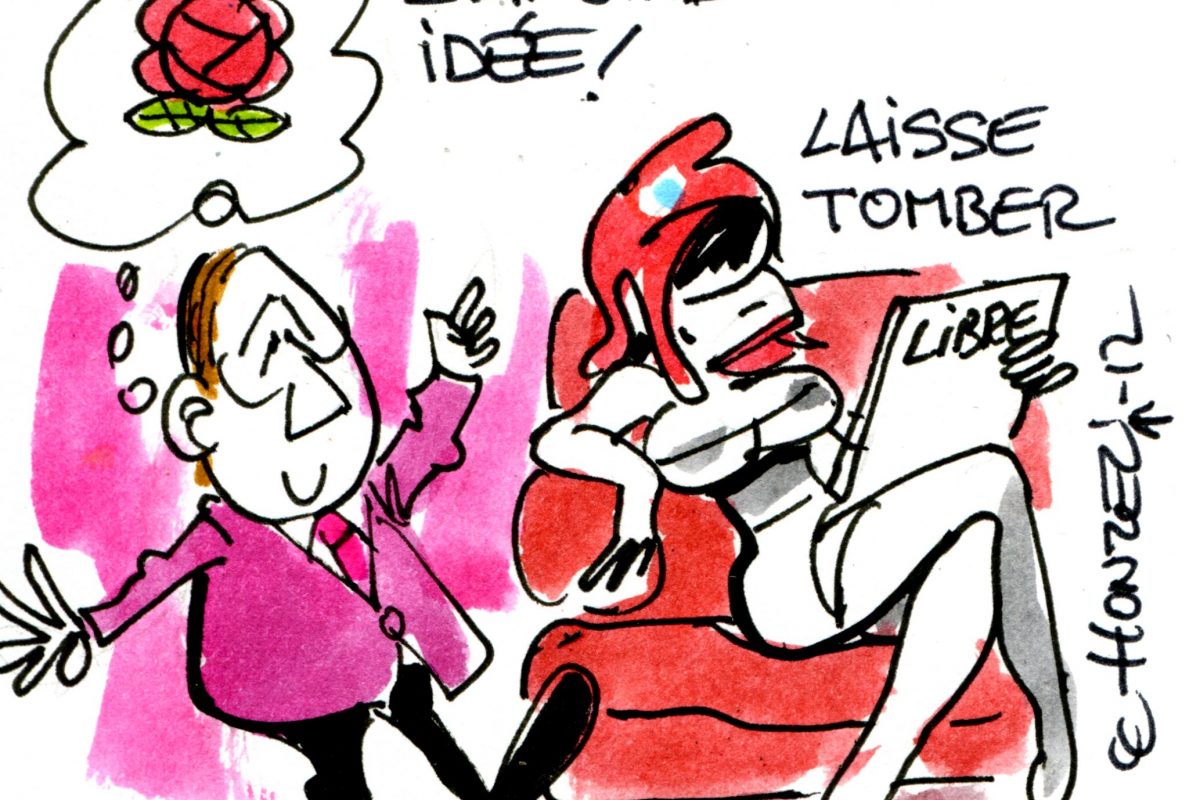

RT @Contrepoints: La hausse d’impôts, une fausse bonne idée La manière la plus efficace de générer des revenus pour l’État n’… http:// …

“En effet, taxer moins, parfois, permet de taxer plus.”

Cette phrase me semble assez malheureuse: en effet, il eut été plus juste d’écrire que taxer moins permet d’augmenter les recettes fiscales, et non “taxer plus”.

De plus, la finalité reste toujours l’augmentation des recettes de l’état et donc de l’état. Or, si l’individu et la liberté sont la finalité, cela ne devrait pas être le cas.