Le fruit de dix ans de travail et d’espoirs d’une libéralisation du code de la famille au Mali a été supprimé par la ratification d’une version « nuancée » du code, approuvé par le Parlement le 2 décembre 2011, qui fait la part belle aux revendications des conservateurs musulmans.

Par Giuliano Luongo

Article publié en collaboration avec Unmondelibre

La dernière rédaction du code de famille préparée par le gouvernement du Mali a suscité les ires des progressistes du pays qui, le 16 janvier, ont, dans une lettre ouverte, accusé le Président d’avoir trahi ses promesses d’égalité des droits entre hommes et femmes. Dans quelle mesure ce texte constitue-t-il un « fiasco » pour le progrès en termes de droits de l’homme et de l’égalité devant la loi ?

La dernière rédaction du code de famille préparée par le gouvernement du Mali a suscité les ires des progressistes du pays qui, le 16 janvier, ont, dans une lettre ouverte, accusé le Président d’avoir trahi ses promesses d’égalité des droits entre hommes et femmes. Dans quelle mesure ce texte constitue-t-il un « fiasco » pour le progrès en termes de droits de l’homme et de l’égalité devant la loi ?

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du continent, avec un PIB annuel par tête de 1.200 dollars en PPA et un taux de chômage élevé (mais sans estimation correcte depuis 2005). L’indice de développement humain du PNUD est de 0,359, plaçant le pays à la 175ème place sur 187. Le Mali est officiellement un État laïc qui a ratifié de nombreuses conventions internationales reconnaissant l’égalité des droits entre hommes et femmes, même si sa population, à 90% musulmane, est pour grande partie encore liée à la tradition.

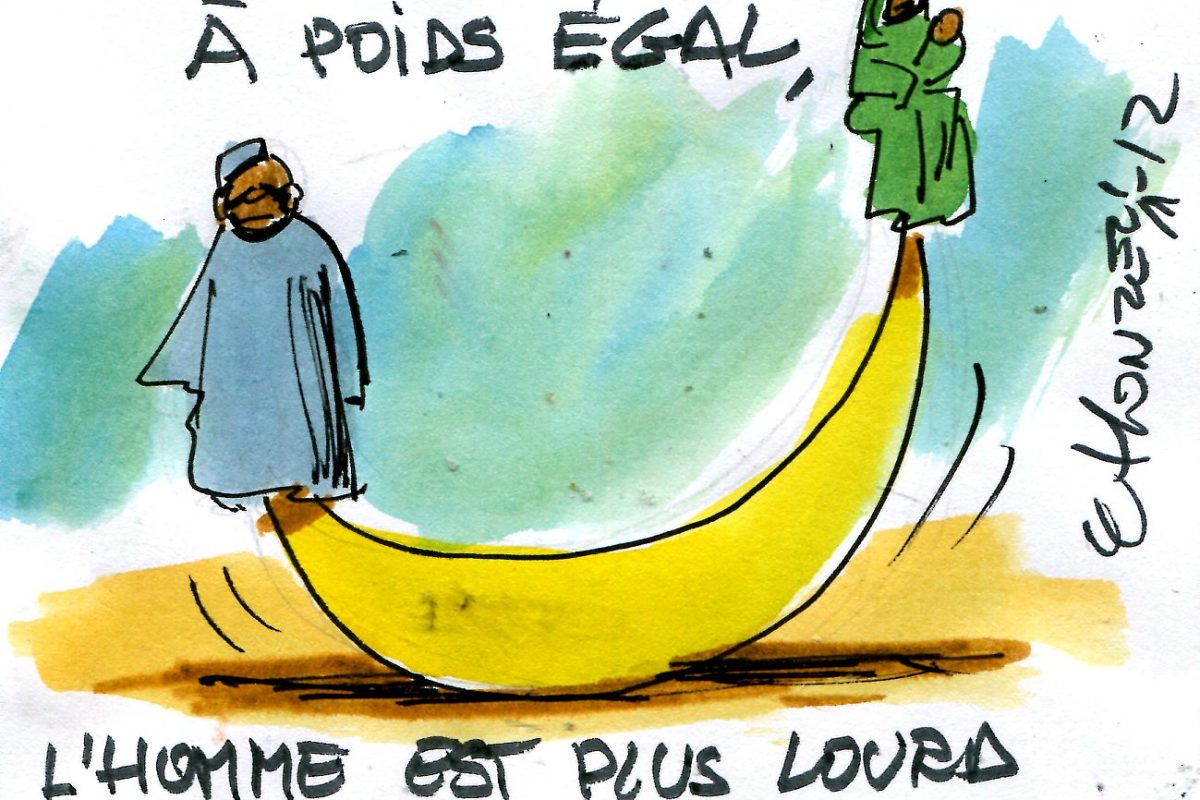

Le débat sur la réforme du code de famille – code qui est fortement basé sur l’ordre familial musulman traditionnel – a débuté il y a deux ans, quand le Président Amadou Toumani Touré avait attiré l’attention des progressistes et des activistes pour les droits en proposant la réforme. Le premier texte réformé présentait des nouveautés intéressantes, surtout dans les champs économique et social. En premier lieu, le nouveau code allait toucher le cadre des successions : il mettait à égalité fils et filles – et les fils naturels auraient les mêmes droits que les fils légitimes. Concernant le mariage, l’âge minimal était passé de 15 à 18 ans : en outre, le mariage civil était séparé du mariage religieux. La cérémonie religieuse pouvait avoir lieu seulement après la cérémonie civile, rendant donc plus difficile les mariages forcés. La vieille disposition de 1962 interdisant la possibilité pour une femme de tenir commerce sans l’autorisation de son époux était supprimée. Enfin, et non des moindres, la position de la femme était placée à égalité avec celle de l’homme du point de vue de l’autorité familiale.

Le fruit de dix ans de travail et d’espoirs, a cependant été supprimé par la ratification d’une version « nuancée » du code, approuvé par le Parlement le 2 décembre 2011. Les politiciens, après de nombreuses manifestations et pressions de la part des musulmans les plus radicaux et par le Haut Conseil de l’Islam du Mali, ont produit un code très différent du « produit » initial, et surtout très inférieur, du point de vue des progressistes. Dans la version actuelle, 49 articles ont été changés pour satisfaire les revendications des religieux, à commencer par les dispositions sur la succession : la parité entre fils concédée dans l’autre version a disparu, en faveur du retour au vieux statu quo. Le mariage religieux a la même valeur que le mariage civil ; l’âge minimal du mariage a été repoussé à seulement 16 ans. Et le code dispose toujours que la femme « doit obéissance » à son mari.

Contre cette dernière rédaction du code, le 16 janvier dernier les associations des partisans des droits des femmes et des enfants ont écrit une lettre ouverte au Président, en l’invitant à ne pas ratifier cette dernière version. La lettre, signée par les trois principales ONGs du pays engagées dans la lutte pour le respect des droits, souligne aussi l’inconstitutionnalité du code, selon eux incompatible avec l’art. 2 de la Constitution du pays, garantissant la parité des droits entre tous les maliens. Quoi qu’il en soit le Président n’a pas écouté leur invitation : le 21 janvier il a ratifié le nouveau code « amendé ».

Vu que désormais le code est devenu réalité, il faut désormais chercher à comprendre dans quelle mesure il pourra être efficace ou pas pour le progrès de la société malienne. Il se révèle être un texte assez rétrograde, adopté seulement pour satisfaire les activistes musulmans et ne pas mettre en péril la « stabilité » du pays. Mais cette stabilité se paiera sans nul doute en termes de moindre développement.

La volonté de ne pas promouvoir l’égalité entre les sexes exprime en réalité un manque de liberté économique. Or, ce manque de liberté économique est la raison qui explique pourquoi le pays ne réussit pas à se développer : en étouffant l’entrepreneuriat, on étouffe le vecteur majeur de la croissance et on perpétue la pauvreté. Et c’est bien un cercle vicieux qui est créé ici : la pauvreté contribue à lier d’autant plus les gens à une vision fondamentaliste de la religion et à les éloigner donc de l’acquisition de davantage de liberté, ce qui génère alors pauvreté et misère.

Enfin, en ayant ainsi cédé aux pressions religieuses, le gouvernement a donné aux musulmans traditionalistes encore plus de force. Nul doute qu’à l’avenir ils négocieront contre toute avancée libérale, s’il y a une autre tentative de réforme.

—-

Sur le web

Réforme du code de la famille au Mali: le parlement cède aux pressions religieuses: Ratification d’une version «… http://t.co/8rt9tndt

Le tag systeme par capitalisation semble etre une erreur

En train de lire “Réforme du code de la famille au Mali: le parlement cède aux pressions religieuses” http://t.co/DEff2TjD via @Contrepoints

Le Mali semble être passé d’une morale religieuse à une morale progressiste, à une morale religieuse…

… et ? Qu’est-ce que le libéralisme a à voir là-dedans ? Si j’ai des enfants, et que j’ai envie d’en favoriser certains (que les filles, ou que les garçons, ou que les jeunes, ou que …), et que les “progressistes” m’en empêchent, en quoi serais-je alors plus libre que sous les intégristes religieux ?

Le libéralisme, c’est la défense de la liberté ; et la liberté, ce n’est pas plus le progressisme à bisous que le moralisme religieux, les deux étant dirigistes à plus soif. Ne confondez pas progrès et progressisme.

Le libéralisme c’est aussi l’égalité en droit. A partir du moment ou les règles de la succession sont imposées par la loi (ou même si il s’agit simplement d’une loi supplétive) alors il est tout à fait normal de préférer une loi égalitaire à une loi inégalitaire.