Que cache l’utilisation à toutes les sauces du mot social?

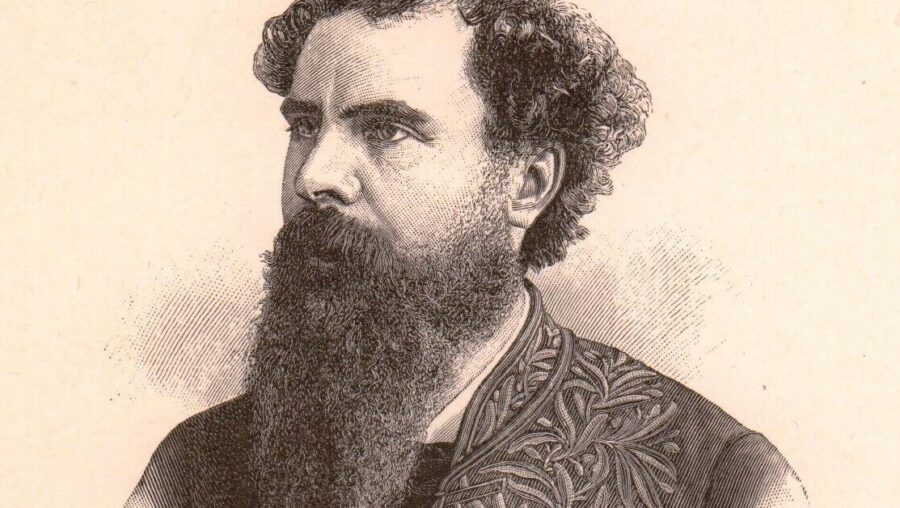

Par Alain Laurent

Article publié en collaboration avec l’Institut Coppet et l’Institut Turgot

Quoi de commun, sur le fond, entre la « mixité sociale », un « mouvement social » et les « sciences sociales » ? Rien, ou peu s’en faut.

Quoi de commun, sur le fond, entre la « mixité sociale », un « mouvement social » et les « sciences sociales » ? Rien, ou peu s’en faut.

Dans le premier cas d’emploi de ce terme valise de « social », il s’agit d’une opération d’ingénierie… « sociale » visant à contraindre les habitants d’un endroit paisible à accepter l’installation gratuite de « défavorisés » qu’ils financeront par leurs impôts; dans le deuxième, c’est un euphémisme désignant une grève généralement dans le secteur public… et, dans le troisième, cela renvoie à une discipline – d’ailleurs fort « scientifique » – s’efforçant d’expliquer les mécanismes régulateurs à l’œuvre dans la société. On ne discerne donc guère comment on peut sérieusement user du même vocable pour qualifier des faits aussi hétérogènes.

Il y a plus d’un demi-siècle, Hayek avait déjà pointé cette déperdition de sens du mot « social » provoquée par son usage intempérant et en partie perverti. Dans un texte de 1957 intitulé What is Social ? What does it mean ? (Cf. ch. 17 des Essais de politique, de science politique et d’économie, Les Belles lettres, 2007), il constatait qu’il n’y avait aucun rapport entre « social » dans son acception sociologique (« c’est un sens dans lequel ce mot s’avère très nécessaire ; c’est d’ailleurs son sens véritable et j’aimerais qu’il lui soit réservé ») et la connotation qu’il prend dans « justice sociale » – « où il détruit le sentiment de la responsabilité individuelle, qui est le fondement de toute morale ». Et de conclure : « Une bonne partie de ce qu’on qualifie de social est, dans le plus profond et le plus fort sens du mot, complètement et définitivement antisocial ».

Et pourtant, Hayek n’avait encore rien vu ! En France tout spécialement, qu’est-ce qui n’est pas voué à devenir « social » ? Gauche et droite communient dans une sidérante frénésie lexicale hyperinflationniste consacrant l’interprétation dévoyée de ce terme, affecté d’une positivité morale quasiment mystique. L’État « social » y exhorte les dirigeants d’entreprise accablés de charges « sociales » à faire preuve de responsabilité « sociale » en négociant avec les chers partenaires « sociaux » pour surseoir à des plans « sociaux » qui menaceraient les acquis « sociaux » et donc la paix « sociale ». Non content de cela, il s’évertue sans cesse à relever les minimas « sociaux », à redistribuer des prélèvements « sociaux » (comprenant le remboursement de la dette « sociale » et la contribution « sociale » généralisée…) sous forme de prestations « sociales » d’ailleurs gangrénées par la fraude « sociale ». Ceux qui échappent à cette manne peuvent cependant compter sur le SAMU « social ». Pour faire bonne mesure, ce même État tente (vainement) de remettre en marche l’ascenseur « social », d’accroître indéfiniment les bénéficiaires du logement « social » et entretient des cohortes de travailleurs « sociaux » afin de restaurer le lien « social ». Dernières trouvailles en date dans ce domaine où la créativité est sans limites : sous le signe de la souveraineté « sociale » (dixit Fillion), instaurer une TVA « sociale » et généraliser l’introduction d’un tarif « social » – qui finira bien par s’appliquer à l’accès aux réseaux… « sociaux » (expression où « social » prend une acception – américanisée – qui le rapproche de son sens originel, mais…virtualisée !).

Cette mise d’un mot à toutes les sauces induit d’abord une saturation et une confusion sémantiques totales, qui devraient normalement en faire prohiber tout usage pertinent. Mais, bien plus grave, elle est idéologiquement la métaphore de l’institutionnalisation de dispositifs et de pratiques politiques visant à inscrire définitivement dans les esprits que l’organisation… sociale ne peut qu’être désormais le produit exclusif et obligé de l’intervention bureaucratique de l’État-providence. Et de la collectivisation insidieuse de la vie courante par le biais d’une assistance tentaculaire. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’un sociologue de gauche, Jacques Donzelot, l’avait saluée dans L’Invention du social (Fayard, 1983) : une « invention » remontant à la fin du XIX° siècle et au début du XX° avec l’avènement du solidarisme, axé sur la « solidarité sociale ». Depuis cette époque et Durkheim aidant (le « fait social » surplombe les consciences individuelles et leur échappe), le « social » des sociologues a acquis une interprétation collectiviste en faisant une sorte de coagulation des actions individuelles transcendant celles-ci, qui de plus finit par les déterminer. Rien n’est évidemment plus faux. Le social au sens originel rigoureux n’est jamais que de l’interindividuel plus ou moins complexe, et il se tient non pas hors mais dans les esprits individuels, dans les représentations que chacun se fait de ses rapports avec les autres et qui orientent ses comportements. Et c’est à la lumière de ces rappels que se révèle le fin mot de la manipulation en cours avec l’actuelle logorrhée du « social » : le « social » si abondamment distillé par l’État-providence tend tout bonnement à peu à peu engluer davantage les citoyens dans le « social » de la sociologie collectiviste. Ce qui doit nous remettre cette simple évidence à l’esprit : dans « social », il y a déjà en germe « socialisme ». Et « socialisation »…

—-

Sur le web

Excellent!

Vous avez simplement oublié de citer le succulent vocable de “l’économie sociale et solidaire”. J’en fréquente une branche sous la forme d’un chantier d’insertion qui effectue des travaux pour une association. Regardons la rentabilité de la chose puisqu’il s’agit ni plus ni moins de prestation de service: facturation 50 K€ par AN pour un travail qui serait réalisé, pour le même prix, en UN mois par un prestataire de “l’économie de marché”.

Article 1 de la constitution:

“La France est une république … (…)… sociale ”

Bon, à partir de là, il ne faut pas espérer autre chose.

Égalité, égalité, égalité.

Si tu dépasses, on te taille.

Absolument. C’est par la constitution qu’il faut commencer à tronçonner.

Vous êtes pas sociaux, vous ! (mort de rire). Bien sûr, excellent article.

Cet article ne me semble pas très citoyen.

La polysémie du mot est telle qu’il est vidé de tous sens, sauf à signaler “je suis de gauche”. Sécurité Sociale, Républiques Socialistes, National-Socialisme : comme dit Drake, le mot social est tellement gavaudé qu’il tend à être remplacé par citoyen, par durable, par solidaire, par responsable, par équitable, chipés aux écolos.

Les socialistes eux-mêmes en rajoutent avec le “réenchantement du rêve”…

Moi je dirais même RCF: République Communiste Française.

La faucille et le marteau sur le drapeau français !

cet article est absolument excellent et fort humoristique

“Cette mise d’un mot à toutes les sauces …”

C’est ce qu’on appelle sa saucialisation.

Et c’est la faute, c’est connu, à Rousseau.

Le nez dans le ruisseau, misère est mon trousseau..