Par Alexander Hammond.

Un article de HumanProgress

Voici le treizième épisode d’une série d’articles de HumanProgress.org intitulée “Les Héros du progrès”. Cette rubrique hebdomadaire présente un court portrait de héros ayant contribué de façon extraordinaire au bien-être de l’humanité.

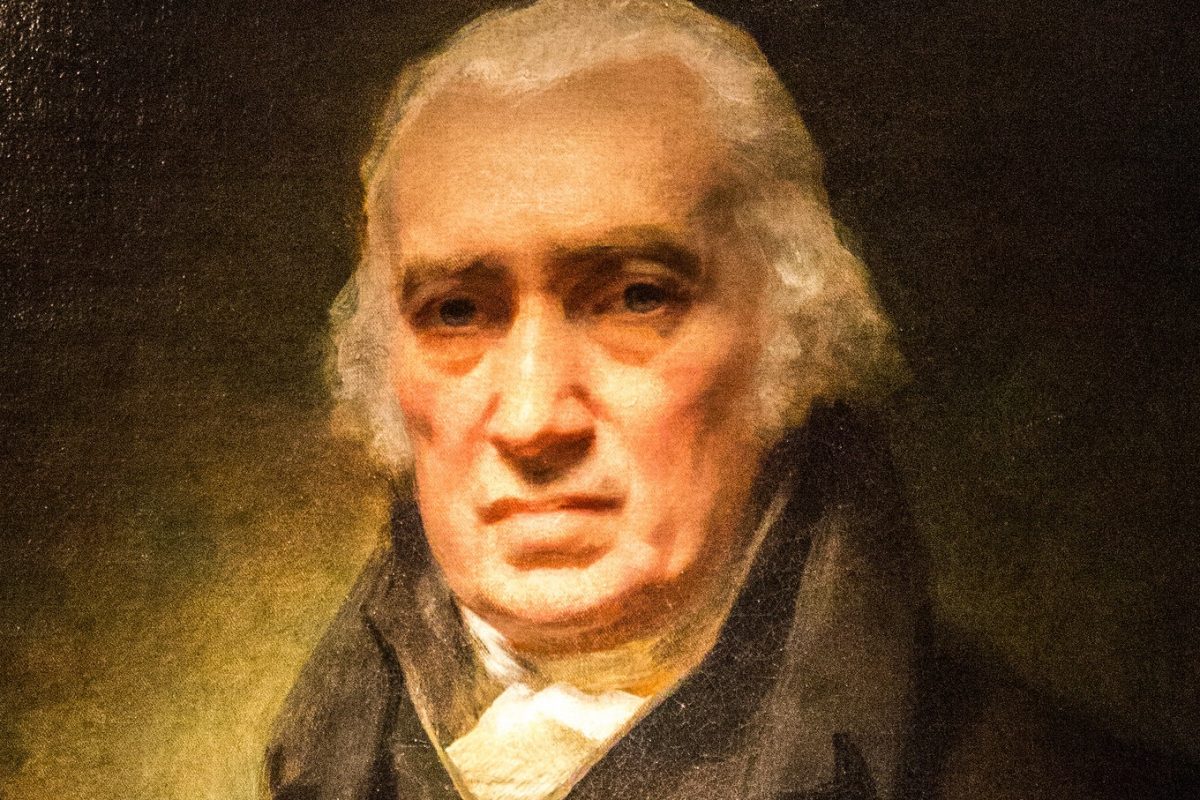

Notre treizième héros du progrès est James Watt, ingénieur et inventeur écossais du XVIIIe siècle qui a amélioré la conception de la machine à vapeur. La machine à vapeur de Watt a rendu l’approvisionnement en énergie plus efficace et plus fiable que jamais. Cela a été fondamental pour donner le coup d’envoi de la révolution industrielle.

James Watt naît le 19 janvier 1736 dans le Renfrewshire, en Écosse. Son père est un constructeur naval prospère ; Watt se souviendra plus tard que grandir près de l’atelier de son père a eu une profonde influence sur ses aspirations universitaires et son parcours professionnel.

Watt est essentiellement scolarisé à la maison à cause de problèmes de santé.

À 18 ans, il perd sa mère. Le futur inventeur se rend alors à Londres pour étudier la fabrication d’instruments de calcul, ce qui implique d’apprendre à construire et réparer des quadrants, des boussoles et des balances.

Après un an passé à Londres, il retourne en Écosse où il fabrique et répare des instruments de calcul. En 1757, il ouvre finalement un magasin d’instruments à l’université de Glasgow.

En 1764, Watt reçoit à réparer dans son atelier une machine à vapeur Newcomen. Il s’agit d’une machine très ancienne, inventée en 1712. Le moteur Newcomen fonctionne en condensant la vapeur dans un unique cylindre, qui à son tour crée une poussée suffisante pour actionner un piston.

En réparant le moteur, il constate qu’une grande partie de la vapeur est gaspillée en raison de la conception monocylindrique de la machine. La pression dans le moteur est créée par le refroidissement de la vapeur, et Watt comprend que le fait de devoir chauffer et refroidir le même cylindre à plusieurs reprises gaspille plus des trois quarts de l’énergie thermique de la vapeur.

C’est pour remédier à cette insuffisance qu’en 1765 il crée un modèle qui condense la vapeur dans une chambre séparée du cylindre. C’est révolutionnaire. Contrairement au moteur de Newcomen, qui gaspillait de l’énergie en chauffant et en refroidissant le même cylindre à plusieurs reprises, le moteur de Watt maintient le cylindre à une température stable, puisque la vapeur se condense dans une chambre séparée.

Cependant, en raison du manque de fonds, Watt rencontre des difficultés pour construire un moteur complet. C’est grâce à la contribution financière de Joseph Black, un médecin de l’université de Glasgow, qu’il réussit à créer un petit moteur d’essai en 1766.

Un an plus tard, il conclut un partenariat commercial avec John Roebuck. En 1769, Watt et Roebuck déposent leur célèbre brevet pour “Une nouvelle méthode pour réduire la consommation de vapeur et de carburant dans les moteurs”.

Malheureusement, l’acquisition du brevet a asséché les fonds de Watt. Il est donc contraint de prendre un autre emploi, d’abord géomètre, puis ingénieur civil.

Sept ans plus tard, l’ancien partenaire professionnel de Watt fait faillite et Matthew Boulton, un fabricant anglais, acquiert les droits du brevet de Roebuck. Grâce à Boulton, Watt recommence alors à travailler à plein temps sur son moteur.

Ensemble, les deux hommes fondent la manufacture Boulton & Watt, et ce dernier passe les années suivantes à améliorer l’efficacité et le coût de son moteur.

Le premier moteur à vapeur bicylindre rentable de Watt arrive sur le marché le 8 mars 1776, un jour avant la publication de La richesse des nations d’Adam Smith. Les deux Écossais ne savaient pas qu’ils allaient changer le monde à jamais.

La demande pour le moteur de Watt augmente rapidement ; il est adopté par de nombreuses industries, y compris pour les machines rotatives des usines de coton, qui fournissent pour la première fois des vêtements bon marché au grand public.

Finalement, la conception de Watt a transformé la machine à vapeur en la faisant passer de machine moyennement efficace à bête de somme mécanique de la révolution industrielle.

En 1800, à l’expiration du brevet sur la machine à vapeur, Watt se retire. Il meurt le 15 août 1819, à l’âge de 83 ans à Birmingham, en Angleterre.

Watt a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa vie, notamment le titre de membre de la Royal Society of London et d’Edimbourg.

En 1960, l’unité de puissance watt (W) a été baptisée en son honneur. En 2009, la Banque d’Angleterre a choisi le visage de James Watt sur le nouveau billet britannique de 50 livres.

L’industrialisation a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. Aujourd’hui, tous les pays développés sont passés par le processus d’industrialisation, un phénomène qui ne se serait pas produit sans le moteur Watt. C’est pour cette raison que James Watt est à juste titre notre treizième héros du progrès.

Article publié initialement le 19 avril 2020.

Les Héros du progrès, c’est aussi :

Joseph Lister, stérilisation et asepsie

Maurice Hilleman, des vaccins vitaux

Françoise Barré-Sinoussi, la découverte du VIH

Richard Cobden, héros du libre-échange

William Wilberforce : une vie contre l’esclavage

Ronald Ross : la transmission du paludisme

Alexander Fleming et la pénicilline

Jonas Salk et le vaccin contre la polio

Landsteiner et Lewisohn, l’art de la transfusion

Edward Jenner, pionnier du vaccin contre la variole

Fritz Haber et Carl Bosch, le rendement des cultures

Norman Borlaug, père de la révolution verte

—

“En 1960, l’unité de puissance watt (W) a été baptisée en son honneur”.

Le Watt existait déjà comme unité de puissance en 1889 !

Il a en effet été adopté par le Congrès international des électriciens tenu à Paris du 24 au 31 août 1889 à l’exposition universelle de Paris. (https://books.google.fr/books?id=bZUK624LZBMC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Congr%C3%A8s+international+des+%C3%A9lectriciens+tenu+%C3%A0+Paris+du+24+au+31+ao%C3%BBt+1889&source=bl&ots=vwELkNaMRB&sig=ACfU3U1xMTgtJ5xKtWNa0nTCNGaEN6nFHg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiku773hfToAhWSlhQKHdbmCB0Q6AEwAnoECAsQLQ#v=onepage&q&f=false)

(page 44)