Par Johan Rivalland.

Ce roman, écrit par une Américaine docteur en linguistique, est surprenant du point de vue du thème de départ qui est le sien – auquel j’ai un peu de mal à adhérer. Mais il s’avère ensuite très agréable à lire et parfaitement captivant. Ce qui en fait finalement un bon roman.

Une situation paradoxale

Là où j’ai eu un peu de mal au départ – outre le style un peu à l’américaine (qu’on oublie vite ensuite) – c’est avec le thème développé.

Si l’idée me séduit : le fort sentiment de révolte que l’on éprouve à l’égard de la situation qui veut que les femmes se trouvent brimées, c’est plutôt le contexte qui me dérange. Même si nous sommes dans un roman et que, par nature, le roman est libre, que l’on peut tout y imaginer à loisir.

Si l’idée me séduit : le fort sentiment de révolte que l’on éprouve à l’égard de la situation qui veut que les femmes se trouvent brimées, c’est plutôt le contexte qui me dérange. Même si nous sommes dans un roman et que, par nature, le roman est libre, que l’on peut tout y imaginer à loisir.

La situation est la suivante : nous sommes aux États-Unis. Un nouveau Président a été élu il y a un peu moins d’un an. Son plus proche conseiller et homme d’influence, le révérend Carl, a obtenu la mise en œuvre d’un plan particulièrement pernicieux et portant atteinte aux libertés fondamentales.

Nostalgique de temps passés et révolus et extrémiste dans ses résolutions, il est parvenu à sceller le sort des femmes de manière particulièrement radicale. Celles-ci sont en effet non seulement cantonnées désormais à un rôle de femmes ou mères au foyer, ne pouvant plus exercer les professions qu’elles occupaient habituellement jusque-là, mais pour s’assurer de leur docilité et éviter leur insoumission, un bracelet électronique leur a été fixé, ainsi qu’à leurs filles, et verrouillé au poignet, les condamnant à un silence forcé.

Un quota de 100 mots par jour est programmé, au-delà duquel elles reçoivent des chocs électriques de plus en plus puissants à chaque mot prononcé. Toute tentative de révolte ou d’insoumission les expose à des camps de travail forcé où elles finiront leurs jours avec un quota passant à… zéro mot. Le docteur en neurosciences Jean McClellan, victime comme toutes les femmes de cette situation, ne sait comment parvenir à lutter contre cette situation. Mais il se pourrait bien qu’un événement lui donne peut-être l’opportunité de pouvoir envisager d’agir…

Une situation, on le voit bien, absolument révoltante. Sauf que je ne comprends pas bien pourquoi l’auteur s’en prend dans ce roman aux chrétiens, comme si on pouvait réellement imaginer que des fondamentalistes de cette religion seraient en mesure un jour prochain de s’emparer du pouvoir et d’imaginer de telles incongruités.

S’agit-il d’un dérivatif pour éviter de parler d’une autre religion dans laquelle on trouve développé par certains une réelle volonté de soumission de la femme, ou le roman est-il très politique, hostile à des politiques dont on peut penser qu’ils seraient porteurs de visions régressives dangereuses (on pense à Donald Trump) ?

Autre piste : l’auteur est-elle une militante féministe qui partirait dans des délires comme savent en inventer les féministes politiques ? (je note qu’en fin d’ouvrage, la longue liste de remerciements ne comporte que des noms féminins, à l’exception de son mari qui, soyons rassurés, ne lui a jamais dit qu’elle parlait trop). Moi qui ai toujours été, de manière parfaitement naturelle, un grand féministe, j’ai en revanche un rejet assez prononcé pour les mouvements féministes, que je juge pour beaucoup notoirement excessifs.

Un roman captivant

Pour le reste, si l’on fait abstraction de toute autre considération, le roman en lui-même m’a bien plu. Je le trouve rythmé et captivant. Composé de 80 courts chapitres, comme c’est dans l’air du temps, il permet de s’accorder de courtes séquences de lecture et de s’interrompre facilement à tout moment.

Par son rythme et son atmosphère, il serait à rapprocher un peu d’un roman du type Divergente, la dimension science fiction en moins.

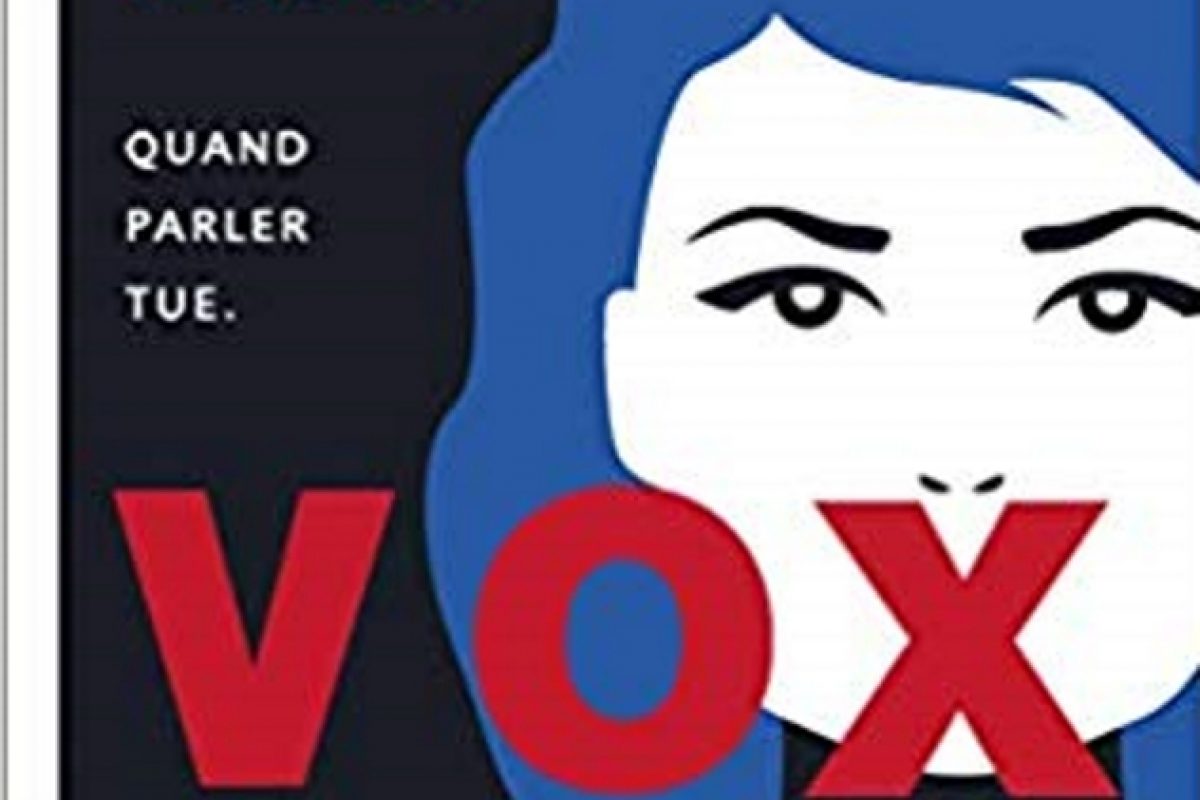

- Christina Dalcher, Vox, Nil éditions, mars 2019, 432 pages.

Laisser un commentaire

Créer un compte