Par Laurent Gayard.

La lecture des relations internationales semble obéir en France plus qu’ailleurs à une logique binaire qui nous renvoie directement au bon vieux temps de la guerre froide : celle d’Oncle Joe et de la guerre de Corée dans les années 1950, celle de Brejnev, d’Andropov, de Tchernenko et des euromissiles ou encore de Reagan et du « America is back », un imaginaire qui doit autant à l’histoire qu’il emprunte à James Bond.

Polarisation des relations internationales

Il règne dans les médias français une hystérie anti-russe entretenue à loisir par les plus zélés avocats de l’atlantisme et de ce que l’on dénonce régulièrement comme la « pensée dominante » dans les élites françaises. Un puissant tropisme anti-américain lui répond cependant de manière parfaitement symétrique, à gauche comme à droite, ou au sein de cette sorte de nébuleuse contestataire 2.0 qui rassemble une multitude de courants hétérogènes sous la bannière de « la dissidence ».

Dans un cas comme dans l’autre, l’analyse du contexte international suit les règles d’une logique très spectaculaire : au discours eurobéat ou à l’atlantisme borné qui présente volontiers la dissolution de la souveraineté française dans un vaste ensemble transatlantique selon le mode du « there is no alternative » thatchérien répond une tendance à considérer la Russie comme le gardien inflexible du droit des peuples et de nos valeurs millénaires face au règne de la thalassocratie marchande.

Dans une Europe occidentale essoufflée par la poursuite d’un vaste rêve technocratique à l’échelle du continent, nous aurions désormais si peu de foi en notre capacité à surmonter notre crise civilisationnelle qu’il nous faudrait remettre finalement notre destin entre les mains de plus forts et de plus vivants que nous : transatlantisme contre eurasisme, le « big is beautiful » a encore de beaux jours devant lui tandis qu’aux Français la France n’a jamais semblé aussi petite.

Dans un intéressant article, l’analyste Pepe Escobar a l’heureuse idée d’aller chercher chez Baudrillard quelques clés de lecture pour comprendre ce désarroi actuel, qui produit d’ailleurs dans les sociétés américaine, européenne et russe des réactions aux formes diverses.

“Ainsi, tandis que nous entretenons toujours un intense désir pour les événements dévorateurs, il y a une immense désillusion parce que le contenu de l’information est désespérément décevant en regard des moyens de la diffuser. Appelez-cela une contagion universelle et pathétique ; les gens ne savent plus quoi faire de leur tristesse ou de leur enthousiasme, dans des sociétés devenues théâtre de l’absurde où plus rien n’a de conséquences.”

Cette constante désillusion provoque consciemment ou inconsciemment un désir de rééquilibrage :

“un événement ‘fatal’ qui réparerait cette scandaleuse non-équivalence. Comme un rééquilibrage symbolique des échelles de la destinée. Ainsi, nous rêvons d’un événement incroyable – Trump gagnant les élections ? Hillary déclarant la Troisième Guerre Mondiale ? Cela nous libérerait de la tyrannie du sens et de l’obligation de constamment chercher une équivalence entre les effets et les causes.”

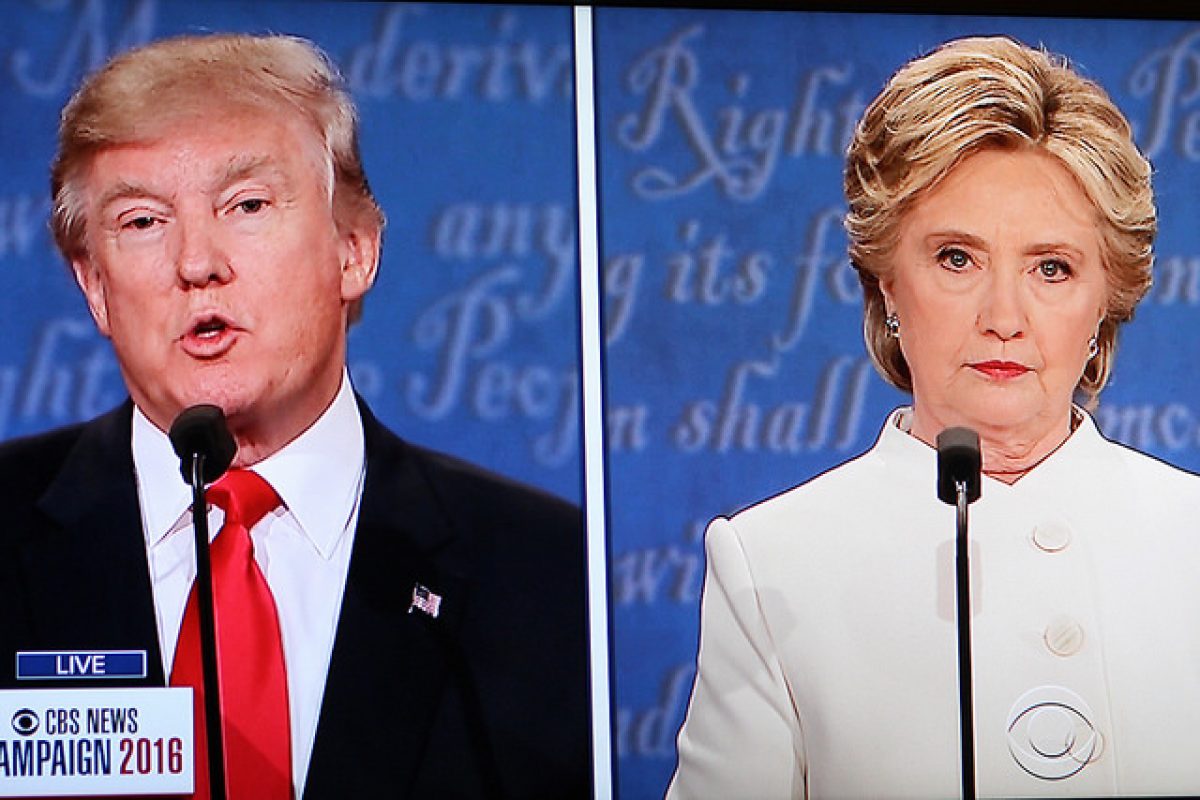

Le spectacle des élections américaines

L’élection présidentielle américaine nous offre donc une catharsis bienvenue, si l’on considère que les élections françaises restent finalement désespérément sages et surtout que cette étrange configuration installée par la surmédiatisation des primaires semble promettre dans tous les cas un résultat très attendu, dans un environnement politique très – trop – balisé par l’écroulement annoncé du Parti Socialiste et la montée en puissance du Front National. L’on se tourne donc, en attendant le résultat de notre propre loterie, vers celle des autres qui n’a jamais été aussi riche en coups bas, en brutalité et en outrance.

Nous suivons avec d’autant plus d’attention ce spectacle que le résultat de cette loterie-là aura bien sûr d’énormes répercussions sur la marche du monde. Hillary Clinton va-t-elle voler dans les poils de l’ours russe sitôt élue et mangera-t-elle tous crus les naïfs Européens ? Ou Donald Trump ira-t-il serrer la main de Vladimir par dessus nos têtes puisque de toute façon il ne prendra sans doute pas la peine de se rappeler vraiment où se situe notre pauvre petite France qu’il assimile à une sorte de pré-caliphat décadent, rongé par l’arrogance, l’immobilisme, l’immigration et le terrorisme ?

Dans tous les cas de figure, puisque le FBI, depuis qu’il s’est invité pour le meilleur et pour le Trump dans les élections, semble décidé à rebattre les cartes, il est peu probable que le futur président des États-Unis ait vraiment les coudées si franches en termes de politique étrangère lors du prochain mandat. Barack Obama aura laissé un bilan mitigé sur le plan géopolitique. Le président, qui a poursuivi la « guerre contre le terrorisme » de G.W. Bush, a massivement eu recours aux assassinats ciblés par drones et peut se targuer d’avoir eu la peau de Ben Laden. Il a néanmoins aussi laissé la Russie reprendre largement la main à ses dépens au Moyen-Orient. En 2015, les Russes ont fait la démonstration de progrès technologiques que le Pentagone ne soupçonnait pas en termes de capacité de projection, de brouillage électronique et de frappes ciblées contre l’EI.

Relations avec la Russie et la Syrie

Actuellement, la Russie joue son va-tout à Alep, soutenant contre vents et marées le régime de Bachar El-Assad qui peut lui-même espérer se maintenir au pouvoir à la tête d’une « Syrie utile » amputée d’une bonne partie de son territoire. Non seulement l’EI aura assuré la survie de Bachar en devenant pour lui cet ennemi indispensable qui a assuré sa survie, mais le président syrien peut encore s’appuyer sur le soutien alaouite et russe pour espérer durer. En face, si l’on peut dire, la coalition occidentale emmenée par les États-Unis se contente de mettre moyens aériens et forces spéciales à disposition pour soutenir l’offensive irakienne sur Mossoul et joue gros, elle aussi. Il serait regrettable que Mossoul se transforme sur le plan humanitaire et militaire en un nouvel Alep.

On a pu assister de 2014 à 2016 à de surprenants coups de théâtre. L’invasion de la Crimée a ridiculisé l’OTAN, et la Russie ne cesse de multiplier les démonstrations de force comme pour signifier, plagiant Reagan en son temps, « Russia is back ». Quoi qu’on dise et qu’on pense de l’Ukraine livrée aux manigances des services secrets occidentaux et au mélange de cynisme et de naïveté des Européens, l’Europe orientale peut avoir quelques raisons de s’inquiéter. Comme le remarquait Philippe Raynaud dans un article du journal Causeur il y a quelques mois :

“L’impérialisme russe existe, l’Ukraine l’a rencontré”.

Critiquer l’envahissante présence commerciale, politique et culturelle des Américains n’autorise peut-être pas complètement à fermer les yeux sur cette réalité-là. La Russie a beau apparaître aux yeux de beaucoup comme le nouveau chevalier blanc des valeurs européennes face aux assauts du mercantilisme et de l’islamisme, je ne perds jamais de vue ce que m’avait dit un représentant de l’Alliance du nord afghane, interviewé pour les besoins d’une radio étudiante :

“Les Russes ne donnent jamais rien gratuitement, ils ne font jamais de cadeaux. Les Russes ont des alliés de circonstances, des adversaires ou des vassaux mais ils n’ont pas d’amis.”

Un constat qui rejoignait en quelque sorte celui de Churchill dans son célèbre discours de Fulton :

“Il y a une seule chose que nos camarades russes respectent vraiment, c’est la force, et en particulier la force militaire.”

Il n’est rien de dire qu’à ce niveau-là, la Russie n’a pas beaucoup de respect pour l’Europe. Quant à l’OTAN, si elle a musclé sa présence en Europe orientale ou dans la Baltique, le résultat de la montée des tensions qui a marqué cette région du monde à la fin du mandat Obama semble aboutir aujourd’hui à un statu quo. Chacun montre ses muscles et campe sur ses positions.

L’épineux problème du Moyen-Orient

Le Moyen-Orient a été l’objet, quant à lui, d’une reconfiguration déterminante mais subtile. Les États-Unis d’Obama ont poursuivi, vis-à-vis des pétromonarchies du Golfe, la discrète politique d’éloignement qui avait été initiée après le 11 septembre 2001. Si cette politique ne saute pas forcément aux yeux, ce serait une erreur de considérer aujourd’hui que l’Arabie saoudite reste, dans la région, un allié des États-Unis aussi évident qu’elle le fut par le passé.

Les révélations très calculées du Congrès américain sur l’éventuelle participation des Saoudiens au 11 septembre et le lent mais réel rapprochement des États-Unis avec l’Iran ont marqué la fin d’une époque, et les Saoudiens ne s’y sont pas trompés, réservant un accueil glacial à Barack Obama lors de sa dernière visite dans le Royaume.

Quant à la Russie, elle a encore surpris en négociant un retournement politique vis-à-vis de la Turquie, hier presque ennemi déclaré, aujourd’hui allié dans la lutte – ô combien pratique – contre le terrorisme islamiste. Oublié le Su-24 abattu par les Turcs, Moscou joue aujourd’hui la carte Erdogan, consolidant sa position au Moyen-Orient tandis que le président turc peut espérer faire de même en s’appuyant sur cette nouvelle lune de miel entre Moscou et Ankara.

Le fait est que les États-Unis restent aujourd’hui dans une position relativement attentiste au Moyen-Orient, ayant tout à espérer d’une reconstruction de l’Irak, tandis que l’Iran redeviendrait un acteur majeur et un agent de stabilisation, au grand dam des Saoudiens, de plus en plus seuls dans le bourbier yéménite.

Quant à la Russie, elle peut espérer, si Alep ne devient pas un cauchemar militaire et humanitaire encore pire qu’il n’est actuellement, reconsolider son alliance avec ce qu’il reste de la Syrie tout en préservant également son soutien aux Iraniens, décidément grands gagnants de la loterie meurtrière qui s’est jouée au moyen-orient. Les grands perdants de l’histoire seront peut-être les Kurdes, qui risquent fort de se voir lâcher à un moment ou à un autre par leurs puissants mais versatiles alliés.

Les relations avec l’Asie

Les États-Unis ont par ailleurs d’autres chats à fouetter : la mer de Chine devient un centre de tensions majeures et l’évolution de la position des Philippines les place dans une position assez inconfortable. N’oublions pas que Barack Obama a annulé une visite d’État à Manille après s’être fait traiter de « hijo de puta » par un Rodrigo Duterte tout en délicatesse, tandis que Pékin apportait il y a quelques jours tout son soutien à la politique anti-drogue du même Duterte dans un fracassant coup de théâtre. Si les Philippines, allié historique des États-Unis dans la région, et la Chine parviennent d’eux-mêmes à régler leurs différends territoriaux et à devenir les meilleurs amis du monde, la présence militaire américaine dans la région s’en trouvera automatiquement affaiblie.

Les options de la – ou du – futur(e) président(e) américain(e) s’avèrent donc très limitées et le seront plus encore par la politique intérieure américaine. Le journal The Economist1 rappelait, dans son édition du 15 octobre 2016, que, en raison des accusations très violentes portées au cours de la campagne, « si Trump perd les élections, Mme Clinton débutera sa présidence avec des dizaines de millions de personnes fermement convaincues que sa place est en prison. » Peut-être Trump entraînera-t-il dans sa chute la majorité républicaine mais cela reste peu probable, ajoute l’éditorialiste de The Economist.

En conséquence, les mains liées sur le plan politique et relativement impopulaire, « Mme Clinton sera affaiblie en conséquence sur le plan international ». Elle sera moins à même de prendre des risques, en défendant des accords commerciaux décriés par une partie de l’opinion ou en relevant les défis posés par la Russie ou par la Chine. « L’influence des États-Unis dans le monde risque de diminuer. La frustration et les désillusions augmenteront d’autant. » Et si Trump gagne ? Les Républicains devront assumer ses choix politiques : protectionnisme, augmentation des dépenses alliées à des baisses d’impôts, et retour relatif à l’isolationnisme sur le plan international. Ce qui risque de laisser en revanche les coudées un peu plus franches aux autres puissances pour faire valoir leurs ambitions. Qui parle seulement de la Russie ou de la Chine ? L’Inde tenterait évidemment de saisir sa chance, sans parler de l’Iran ou de la Turquie.

Quelle que soit notre soif « d’événements dévorateurs » et de retournements spectaculaires, elle risque d’être satisfaite au-delà de nos plus folles attentes.

- « The debasing of American politics ». The Economist. 15 octobre 2016. ↩

En complément: http://arretsurinfo.ch/l-amerique-face-a-son-destin/

Bref, que des bonnes nouvelles….

une petite question : c’est quoi une “thalassocratie” ?

Cet article reflète un suivi attentif des événements, par ci et par là.

Avec toutefois une conclusion sans guère de clarté (ce qui est compréhensible devant la complexité ambiante), sinon que de souligner les inévitables INTERDEPENDANCES en matière de relations d’Etats et du respect de leurs intérêts respectifs…

Voici qui caractérise la diplomatie depuis des temps les plus lointains … les acteurs de celle-ci restant bourrés d’aléas, d’erreurs d’appréciation et de conséquences d’actes parfois désastreuses. Rien ne parait présent pour y changer beaucoup, hors le leitmotiv de “real politik”. Non ?

De ma propre perception (celle d’un citoyen bien informé, à mi-chemin des entreprises et de géopolitique y liée) :

1) votre posture à l’égard de la Russie semble teintée d’un a priori (cfr.: l’opinion d’un afghan, ici peu crédible ; autant que celle de Churchill au temps de l’URSS stalinien, curieusement emporté par l’histoire plus récente). Pourquoi ne pas reconnaître à ce grand pays un droit à l’existence sur la scène mondiale ? Je trouve que l’attitude ouverte prise par qq sénateurs et certaines de nos élites est constructive. Idem pour Mr Trump.

2) observer que Mme Clinton sera déforcée est exact … mais les peuples oublient vite. La lucidité n’est pas un trait remarqué chez nombre de gens !

Quant à Mr Trump, croire qu’il sera tenu de suivre chacun de ses penchants et/ou arguments électoraux relèverait de naïveté. Lui aussi sera confronté à de dures réalités (les inerties institutionnelles et des populations claniques : les réalités de la diplomatie).

3) En ce qui concerne l’U.E. et la France ? Où sont nos élites et leur hypothétique aptitude à exercer les changements que requiert l’état du MONDE ?

Nous assistons bel et bien à une guerre des hégémonies entre (nouveaux) blocs. Doit-on reprocher à ceux portés au sommet de chacun d’eux de faillir à une loi de la nature humaine ?

Visiblement pas de politique écologiste internationale, ni d’un côté, ni de l’autre …

“Thalasso” = la mer et “Cratos” = le pouvoir.

Entité ( en l’occurence pays) qui fonde son influence et éventuellement son pouvoir de domination sur la mer. C’est notamment possible grâce à une marine marchande et / ou une marine militaire puissante

@ Laurent Gayard (l’auteur)

Quel fulgurant “tour de la “géopolitique” ou du “dessous des cartes”!

J’y trouve des conclusions partagées mais beaucoup d’informations auxquelles je n’avais pas cet accès.

Tout ça, dans une langue très correcte, claire, “efficace, qui n’hésite pas à fréquenter l’humour ni la formule, sans doute moins formellement nuancée, mais dont le style ne vous cache rien du sens des spéculations de l’auteur.

“Respect”! Monsieur!

Un article mi-chevre, mi-chou.

L’auteur tente de durcir un texte mièvre en créant une alternative européenne qui n’existe pas : il n’y a qu’un seul parti au pouvoir ou qui tient la plus grosse part : le Système pro occidental.

Donc, le “puissant tropisme anti-américain” n’a pas la même forme que le pro-américain. De fait un asservissement équivalent, à Poutine et (évidemment) Trump, n’existe pas.

Souffrez leur intérêt pour une analyse réaliste de la situation mondiale plutôt qu’une vassalisation !