Nous, les libéraux, nous n’avons pas su préserver l’âme du libéralisme. Notre problème réside dans la manière de présenter notre idéal. Nous devons cesser de jouer sur le terrain des socialistes, pour de préférence les comparer à nous sur notre propre terrain de valeurs.

Traduction d’Henri Lepage.

Publié en collaboration avec l’Institut Coppet.

Avant propos du traducteur

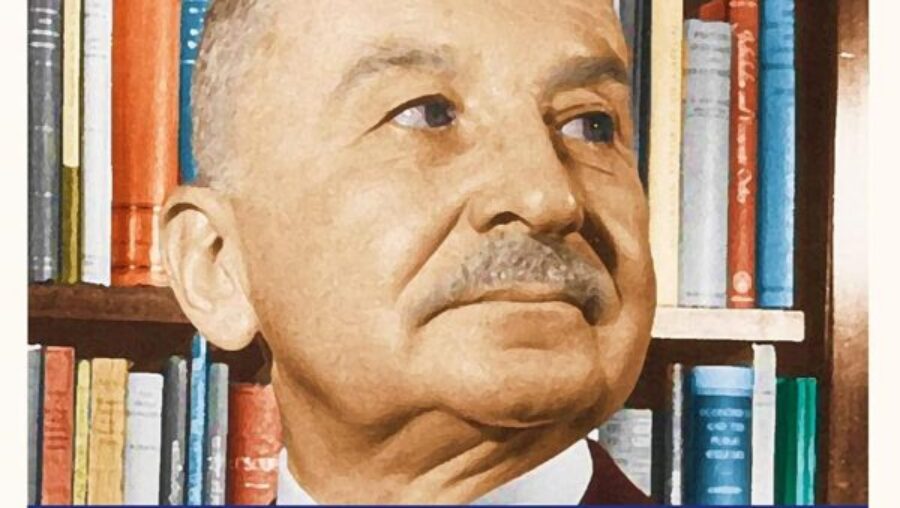

Ce texte est une version remaniée d’une conférence initialement présentée sous le titre « Saving the Soul of Classical Liberalism », par le Professeur James Buchanan, à la réunion de la Société du Mont Pèlerin qui s’est déroulée à Postdam au mois d’Octobre 1999. Il a été utilisé par le Wall Street Journal comme l’un de ses grands éditoriaux d’ouverture de l’année 2000 (numéro daté des 7 et 8 janvier). La version intégrale en sera publiée dans le numéro Eté 2000 de l’Independent Review, magazine trimestriel édité par l’Independent Institute de San Francisco.

Dans une interview accordée pour Politique Internationale (publiée dans ‘Vingt économistes face à la crise’ (Odile Jacob, 1999), il nous avait déclaré : « Une erreur des libéraux a été de passer trop de temps à combattre le socialisme et pas assez à vendre ce qui, dans leur doctrine, aurait permis de renforcer le sentiment d’attachement des gens aux principes de marché et d’État de droit ». C’est cette idée qu’il reprend et développe dans le texte ci-dessous.

Les années cinquante furent la période sombre du libéralisme classique. L’exigence d’un État fort et largement présent était partagée par à peu près tous les segments de l’échiquier politique. À cette époque-là, mon ami et collègue Warren Nutter avait l’habitude de me dire que le plus que nous, les libéraux, pouvions ambitionner était seulement de sauver les meubles. Pour cela il nous fallait au moins maintenir en vie une véritable bibliothèque libérale. C’est alors que Friedrich Hayek généralisa l’idée que ce qu’il nous fallait faire avant toute chose était d’abord de « sauver les idées ».

Les années cinquante furent la période sombre du libéralisme classique. L’exigence d’un État fort et largement présent était partagée par à peu près tous les segments de l’échiquier politique. À cette époque-là, mon ami et collègue Warren Nutter avait l’habitude de me dire que le plus que nous, les libéraux, pouvions ambitionner était seulement de sauver les meubles. Pour cela il nous fallait au moins maintenir en vie une véritable bibliothèque libérale. C’est alors que Friedrich Hayek généralisa l’idée que ce qu’il nous fallait faire avant toute chose était d’abord de « sauver les idées ».

Aujourd’hui, ces deux objectifs ont été atteints. Les livres libéraux ont une clientèle, ils sont lus, et les idées qu’ils défendent sont mieux connues et plus largement diffusées que ce n’était le cas au milieu du siècle. Par exemple, aujourd’hui, toute personne un tant soit peu éduquée et intelligente sait que le cœur de la doctrine libérale réside dans la conviction que c’est d’abord en élargissant le domaine de décision individuel, au détriment des problématiques reposant sur des projets collectifs, que l’on peut le mieux faire progresser la société.

Malgré tous ces succès, nous, les libéraux, nous n’avons pas su préserver l’âme du libéralisme. Sauver les livres et les idées était certes nécessaire. Mais, tout seul, cela ne suffit pas pour assurer un avenir à notre philosophie. Notre problème réside dans la manière de présenter notre idéal.

Rappelez-vous par exemple la manière dont le Président Bush avait l’habitude de répondre à tous ceux qui essayaient de comparer sa position à celle de Reagan en évoquant d’un ton moqueur cette « vision des choses » qui était la sienne. L’image puritaine de la « cité rayonnante là haut sur la colline » qu’utilisait Reagan pour incarner l’idéal américain, était aux antipodes du cadre de pensée d’un Monsieur Bush. Bush n’a rien compris à ce que Reagan voulait dire, ni aux raisons pour lesquelles cette image résonnait si fort aux oreilles du public.

D’une certaine manière on peut penser que Ronald Reagan s’adressait à une partie très spécifique de l’âme américaine à laquelle George Bush ne comprenait rien. On retrouve entre eux la grande distinction qui oppose ceux dont le regard sur la réalité se nourrit d’une véritable vision de ce que le monde devrait être, et ceux qui limitent leur perception du réel aux enseignements d’un pragmatisme de bon aloi.

Ma thèse est que le libéralisme n’aura jamais la chance de s’imposer à l’opinion publique si ceux qui s’en font les porte parole appartiennent exclusivement à la classe des pragmatiques qui ne peuvent rien faire sans commencer par se demander « est-ce que ça marche ? ». La démarche scientifique, ainsi que l’intérêt personnel peuvent suffire à assurer la crédibilité de n’importe quel argument. Mais pour convaincre il faut en plus un idéal. Les gens ont besoin qu’on leur présente une vision qui suscite chez eux une véritable aspiration, un véritable besoin de se battre pour quelque chose. Si le libéralisme n’y réussit pas, il y aura un vide, et ce seront d’autres idées qui le combleront. Assez curieusement, les libéraux ne semblent pas comprendre ce besoin, ni cette dynamique.

Ce n’est pas que nous, les libéraux, manquions particulièrement de matériaux à partir desquels travailler. Les travaux d’Adam Smith et de ses disciples, par exemple, ont donné naissance à une vision particulièrement complète et élaborée de la manière dont les interactions humaines donnent naissance à un ordre social. Que peut-il y avoir de plus convaincant que la manière dont Adam Smith illustre le fonctionnement de la « main invisible », ou encore les résultats d’un système de « liberté naturelle ». Ces arguments en faveur de la liberté individuelle et de la primauté des individus entraînent encore avec eux une capacité de résonance très forte aujourd’hui.

Précisément parce qu’elle se focalise plus sur des finalités potentielles que des buts immédiatement réalisables, la vision libérale classique de la liberté individuelle est faite pour satisfaire cette aspiration humaine généralisée à un idéal qui dépasse l’existant. Le libéralisme classique partage cette caractéristique avec son grand rival, le socialisme, qui lui aussi repose sur une vision globale qui transcende à la fois la démarche scientifique et les intérêts particuliers à la défense desquels ses propres avocats le réduisent trop souvent. Je veux dire par là que tant le libéralisme classique que le socialisme ont tous deux une âme, même si les motivations et les aspirations qui les animent sont profondément différentes.

Le problème n’est pas dans le principe, mais dans la tête des chefs de file de la pensée libérale. Vous trouverez peu de socialistes pour contester que le socialisme soit construit autour d’un idéal central qui agit comme une sorte de principe vital. En revanche, la plupart de ceux qui acceptent d’être classés comme libéraux admettent difficilement qu’il puisse exister une « âme » au centre des positions qu’ils défendent. Leur discours se réfugie généralement – et même souvent exclusivement – dans la recherche d’une justification « scientifique » ; parfois, occasionnellement, dans la référence à un intérêt particulier « éclairé ».

Les libéraux d’aujourd’hui éprouvent beaucoup de mal à admettre que le libéralisme puisse attirer les esprits par ses seules qualités idéologique et, en tant que forme de Weltanschauung, exercer ainsi une forme de séduction purement intellectuelle. Si cette position peut suffire du point de vue de ceux qui bénéficient d’un certain savoir et recherchent avant tout une certaine cohérence personnelle interne, elle se retourne contre le libéralisme dès lors qu’il s’agit d’obtenir l’adhésion du grand public.

Là comme ailleurs, les économistes libéraux sont en quelque sorte victimes du syndrome qui les conduit à modeler le comportement de chaque individu sur le modèle d’un économiste rationnel. Le seul savoir scientifique, la seule connaissance scientifique ne suffiront jamais pour convaincre. Il y faut en plus une conviction, et des idéaux. Qu’un libéral ait pour caractéristique d’analyser ses propres décisions selon le modèle des choix individuels de l’économiste, fort bien ; mais tout libéral est aussi un homme qui possède au fond de lui-même le désir de participer à une communauté virtuelle d’êtres humains nourrissant une même utopie fondée sur l’adhésion à un ensemble de règles abstraites constitutives d’un ordre social libéral.

Les libéraux doivent comprendre que leur tâche est infiniment plus complexe que celle d’un simple homme de science. Le physicien ou le biologiste n’ont pas besoin de se demander si l’opinion publique va admettre ou non les résultats de leurs recherches. Le peuple doit se soumettre aux réalités de la nature physique. Il n’y a que les idiots qui peuvent s’y refuser. Personne ne va jamais essayer de marcher sur l’eau ou de passer à travers les murs.

De même, pour bénéficier des apports d’une technologie moderne, nous n’avons pas besoin de connaître ce qui lui sert d’ « âme », c’est à dire son principe d’opération. Je n’ai pas besoin de connaître les principes sur lesquels est fondé le fonctionnement de mon ordinateur pour écrire ces quelques lignes. Comparez cette attitude à celle de l’individu qui participe aux échanges économiques. Il peut se comporter lui aussi de manière passive, se contentant de répondre comme un automate aux opportunités qui s’offrent à lui en tant qu’acheteur, vendeur ou entrepreneur. Mais, au fin fond de lui-même, pour accepter cet état de choses il a aussi besoin de savoir qu’en agissant ainsi il participe d’un ordre humain bénéfique, voulu et choisi par les hommes.

C’est seulement dans la connaissance qu’ils en ont, et le respect qu’ils portent aux principes de base qui ont permis l’émergence de l’ordre élargi du marché, que les hommes peuvent puiser des raisons d’éviter de prendre des décisions politiques absurdes. Ceux qui défendent le salaire minimum, préconisent le contrôle des loyers, veulent développer les subventions, ou encore croient aux bienfaits d’une certaine inflation, prouvent par là qu’ils ne comprennent rien à la logique des choix individuels, ni au fonctionnement du marché. Pour l’universitaire libéral, la seule compréhension de ces principes devrait logiquement suffire à faire que les gens qui en ont connaissance se transforment en avocats ou en propagandistes des idées libérales. Mais il ne suffit pas d’être universitaire, ni même un éminent économiste, pour imposer ses propres idées. La science seule ne suffit pas à les doter d’une telle autorité. Il faut aussi que l’opinion publique au sens le plus large y contribue.

Le grand succès de l’économie politique classique, celle des premières décennies du 19ème siècle, en particulier en Angleterre, est d’avoir su provoquer l’imaginaire des peuples, et ainsi d’avoir capté le soutien des masses. Les libéraux de cette époque ont réussi à articuler une vision si convaincante, et si inspirée de leurs idées qu’elle a entraîné un phénomène politique massif d’adhésion à leur programme de réformes. Rappelez-vous l’épisode de l’abrogation des lois sur les grains (Corn Laws). Voilà une réforme qui n’était certainement pas facile à obtenir. Pourquoi, après tout, l’Angleterre devait-elle cesser de protéger ses agriculteurs ? C’est seulement parce qu’ils ont su présenter leur projet dans le cadre d’une vision globale de ce que pouvait être une société ouverte au libre-échange que les opposants au contrôle des grains ont réussi à imposer leur point de vue au législateur. Leur succès a changé pour un temps la face du monde.

Dans les années qui ont suivi le milieu du 19ème siècle, le mouvement libéral a perdu l’esprit qui faisait précisément sa force. En 1848 Karl Marx publie Le Manifeste Communiste, et le puissant effet d’attraction exercé alors par le socialisme a très vite fait pâlir les lumières du libéralisme. Depuis cette époque-là, les libéraux se sont repliés sur une position défensive, se contentant de livrer un épuisant combat d’arrière-garde contre les utopies utilitaristes de leurs adversaires. La liberté individuelle a cessé d’être au centre de leur combat.

Les collectivistes clamaient qu’ils avaient la sagesse et la vertu pour eux. La vie en vînt à s’identifier à la quête d’un bonheur global « agrégé ». Entraînés par les doctrines de l’idéalisme politique inspirées par Hegel, les nouveaux intellectuels de cette époque ont progressivement glissé de la notion d’accomplissement personnel à l’idée de réalisation d’un esprit collectif. L’idéal socialiste a rencontré un tel succès qu’il conduisit rapidement à un certain nombre de grands changements politique et institutionnels – alors même que l’expérience de l’histoire allait démontrer qu’il s’agissait d’erreurs colossales. Quoi d’autre que la puissance d’attraction des idéaux du socialisme pourrait expliquer sa longévité en Russie ou dans certaines parties d’Europe ?

La grande différence entre l’esprit du libéralisme classique et celui du socialisme est que l’un idéalise l’individuel, l’autre le collectif. L’individu est au cœur de la vision libérale : c’est lui (ou elle) qui se donne et s’efforce d’atteindre des objectifs qui soient mutuellement compatibles pour tous les membres d’une même société. Parce que ces objectifs sont purement personnels, et qu’ils se situent uniquement au niveau de la conscience individuelle de celui (ou celle) qui choisit, décide et agit, ce qui en résulte a pour caractéristique de n’être ni mesurable, ni d’avoir la moindre signification « sociale ».

Néanmoins nous nous sommes habitués à ne pas concevoir ni publier un chiffre agrégé sans immédiatement ajouter l’adjectif « social ». Prenez par exemple les tableaux conçus par les spécialistes de la fiscalité pour décrire le fardeau des impôts qui pèse sur le pays : ils font apparaître une distribution qui ne peut être que « sociale ». Ou encore les statistiques d’emplois que le gouvernement publie régulièrement : ils s’agit par définition de statistiques « sociales ».

Dès lors que nous utilisons ce langage, ne serait-ce que pour se fixer un objectif « social », nous trahissons l’esprit même du principe libéral. Pourtant les libéraux ne cessent d’y succomber. Ils ont eux-mêmes contribué à obscurcir le débat en prétendant que la supériorité de l’ordre idéal du marché libre venait de sa capacité à produire un bien plus grand panier de biens et services de valeur que toute autre forme d’organisation socialiste.

Invoquer le principe d’efficacité d’une manière aussi brutale et simpliste, même seulement au niveau des concepts, revenait à abandonner l’essentiel de ce qui fonde en réalité l’idéal de la vision libérale. Nous tous, ou presque, nous sommes rendus coupables de cette légèreté dans la mesure où nous savons, bien sûr, que l’une des propriétés du marché libre est précisément de produire un panier de biens qui est effectivement bien plus large que tout ce que tout autre système peut nous apporter, quel que soit le mécanisme de mesure adopté. Mais à trop nous concentrer sur les valeurs agrégées (le taux de croissance par exemple, le niveau de vie, les créations d’emploi…) nous en perdons de vue que la singularité de l’ordre libéral réside d’abord et avant tout dans son objectif de liberté individuelle.

Bien entendu, les libéraux ont de quoi bien se défendre, même à l’aune de critères appartenant traditionnellement à la sphère des ambitions socialistes. Mais en agissant ainsi nous nous situons par rapport à eux, sur leur propre terrain, au lieu de les attirer sur notre terrain, et de juger leurs résultats et réalisations par rapport à nos propres critères. Fort heureusement, un certain nombre de jeunes libéraux sont en train de corriger cet état de choses en publiant par exemple des tableaux comparatifs qui permettent enfin de juger chaque pays par rapport à la manière dont leurs statistiques traduisent un progrès ou un recul de la liberté individuelle. Nous devons cesser de jouer sur leur terrain, pour de préférence les comparer à nous sur notre propre terrain de valeurs.

La science économique, telle qu’elle a été enseignée et qu’elle est pratiquée depuis près d’un siècle, a de ce point de vue causé pas mal de dégâts. Plutôt que de faire de l’étude de l’économie une réelle et excitante aventure intellectuelle, nous l’avons transformée en une science complexe mathématisée à l’excès et à contenu essentiellement empirique. Cette évolution n’a été que partiellement freinée pendant quelques décennies, alors que les événements de la guerre froide et la lutte contre le communisme offraient un nouveau challenge à des hommes comme Hayek et un petit nombre de ses disciples. Mais depuis lors, la discipline s’est plus que jamais enfoncée dans la solution de rebus insipides et sans intérêt réel. Comment pouvons-nous de nouveau faire de l’économie une matière vivante et intéressante, notamment pour tous ceux qui ne seront jamais des économistes professionnels ?

La réponse commence avec Ronald Reagan et son concept de « cité rayonnante, là haut sur la colline ». Reagan lui-même n’a jamais su résoudre la moindre équation, encore moins le système d’équations multiples de l’équilibre général, cher aux économistes. Son éducation économique s’est arrêtée aux quelques cours suivis pendant ses années de licence à Eureka College. Mais il portait avec lui, en lui, une vision de l’ordre social souhaitable. Cette vision était, et reste toute entière construite sur l’idée simple mais centrale que « nous sommes tous libres ». Ce que Ronald Reagan nous fait découvrir est que « le simple système (de la liberté naturelle) » d’Adam Smith, même s’il n’est compris que de manière très approximative, est quelque chose qui est encore en mesure aujourd’hui d’illuminer l’esprit, de conférer aux idées libérales un supplément d’âme capable d’en faire une discipline philosophique à la fois pleinement cohérente et unifiante.

Qu’y a-t-il de plus à dire et à savoir sur la nature de cet esprit libéral ? L’une des grandes motivations offerte par la philosophie libérale est, bien évidemment, le désir de liberté de l’individu, vécu comme l’absence de contrainte imposée par le pouvoir d’un autre. Mais, au cœur de l’esprit libéral, au centre de ce qui constitue véritablement son âme, il y a un second élément au moins aussi important : à savoir l’absence de désir de soumettre les autres à sa propre contrainte, à son propre pouvoir. Dans la version idéalisée de l’ordre du marché généralisé, toute personne conserve toujours l’option de sortir, sans coût, de chaque marché. Toute situation de contrainte est a priori exclue : les individus sont vraiment « libres ».

Bien sûr, même aujourd’hui, aucun marché n’est cent pour cent libre. Mais, comme idéal, cet ordre imaginaire nous offre au moins l’espoir extraordinaire et particulièrement motivant d’un monde au sein duquel tout le monde serait libre de choisir pour lui-même.

Pour cela, l’histoire américaine est pleine d’images appropriées. Par exemple, on a raconté beaucoup de choses sur l’esprit de frontière américain. Mais pourquoi la frontière a-t-elle joué un rôle si important pendant le premier siècle de l’expérience américaine ? Parce qu’elle était le symbole de la liberté des libéraux. La bonne interprétation du rôle économique joué par la frontière est de comprendre qu’elle garantissait alors à chacun une possibilité de « sortie » dont l’existence même contribuait à limiter de manière spectaculaire les risques potentiels d’exploitation par d’autres. Aujourd’hui, cette frontière territoriale n’existe plus. Mais le mécanisme opératoire de l’ordre du marché fonctionne de manière à offrir à chacun d’entre nous exactement la même chose : la capacité de conserver une possibilité de sortie dans toutes les relations que nous nouons avec les autres et qui nous lient à eux.

Pour retrouver l’esprit du libéralisme, il ne suffit pas d’accumuler de petites victoires parlementaires sur des ordres du jour ou des points de détail législatifs. Ni de gagner des élections avec des alliés qui épousent jusqu’à un certain point les principes libéraux. Réussir à nous opposer au contrôle des loyers, ou même élire un Ronald Reagan comme Président, ne suffisent pas pour que l’on puisse clamer que le libéralisme a conquis les esprit et l’opinion. Les libéraux se sont littéralement endormis sur leurs lauriers au cours de la décennie des années 1980 et depuis la chute du Communisme. Le résultat est que l’opinion et les attitudes publiques sont aujourd’hui beaucoup plus conditionnées par l’État-providence, ou par des régimes à caractère paternaliste et mercantiliste que par les idées libérales.

Faire émerger une nouvelle vision libérale, afin de donner une nouvelle âme au libéralisme, devrait actuellement être notre priorité numéro un. Je ne veux pas dire que nous devrions consacrer toute nos énergies à la mise sur pied d’un énième programme politique libéral. La politique, pour l’essentiel, est une affaire de petits pas, d’action progressive, étape par étape. Ce que je suggère est que nous – nous qui enseignons le libéralisme – devrions focaliser nos efforts sur la vision, la mise en chantier d’une véritable constitution de la liberté, plutôt que de nous contenter de la démarche pragmatique du calcul utilitariste pour démontrer que le libéralisme produit de meilleurs résultats quantitatifs que les régimes fondés sur la politisation des décisions économiques.

Autrement dit, il ne faut pas que les libéraux se relâchent en disant « notre travail est fini ». La faillite du socialisme en tant que doctrine intellectuelle et mode d’organisation social ne nous relève pas du devoir d’offrir aux opinions publiques un discours philosophique et politique renouvelé. Nous avons plus que jamais besoin d’un discours qui nous permette de préserver, de sauver, de recréer ce que nous devrions, au sens propre, appeler l’esprit du libéralisme. Si nous n’arrivons pas à bien faire comprendre par l’opinion publique ce que sont les principes de base de l’ordre abstrait du marché, celui-ci n’aura aucune chance de survivre.

—

Sur le web.

Ils ne savent pas voir ta beauté, Agora. L’élégante simplicité de ta catallaxie leur échappe totalement, engoncés qu’ils sont dans leur constructivisme borné et brutal.

L’accent mis sur le principe de vertu est bienvenu: est libéral celui qui se refuse à causer du tort à autrui, y compris et en particulier lorsqu’il est en position d’autorité sur les autres.

Elle est là, la supériorité morale du libéralisme en tant qu’idéologie cadrant l’exercice du pouvoir (méfie-toi, César, parce que tu es mortel et surtout faillible), par rapport aux autres idéologies se contentant de fournir des recettes toutes faites d’application brute du pouvoir (malheur à ceux qui ne s’y plient pas).

La beauté et l’attractivité du libéralisme c’est son opposition par essence au totalitarisme. Il est autant de nations, de vérités, de sens de la vie que d’individus sur terre à un instant t.

Car à chaque instant, nous sommes libres d’être quelqu’un d’autre.

En parlant de liberté, comment se fait qu’il n’y ait pas un seul article sur le dérapages de l’UMP ?

L’autre jour, j’étais à la boulangerie, et en attendant d’être servi, un type à la voix de fausset disait tout haut : — Y’en a marre des fonctionnaires, tous des communistes et des pédales etc etc. Il ajoutait, l’air faussement confus :

— J’espère qu’y m’antande pas” (les fautes d’orthographe s’entendaient dans son pauvre discours).

Je lui répondis courtoisement :

— Mais si Monsieur, je vous entends (Je précisai que j’exerçais la profession de fonctionnaire hétérosexuel, pour évietr les méprises: on ne peut pas avoir toutes les qualités non plus !). Après m’avoir bredouillé quelques vagues justifications (je mesure 1,94m pour 97kg, lui, ben… non), il a enfin trouvé l’argument qui allait me clouer le bec :

— J’travaille 60 heures par semaine, moi !

— Seulement ? mais vous êtes une véritable feignasse cégétiste, lui rétorquais-je dans un éclat de rire général des autres clients. La face vide d’expression qu’il a alors présenté pendant quelques secondes avant de fuir valait vraiment le détour.

Je vous conseille cette expérience : les effets du larbinat libéral sont toujours intéressants à observer in situ.

et vous au fait, combien d’heures travaillez vous par semaine ?

Je ne travaille pas, moi, Monsieur !

Je suis membre de divers conseils d’administrations, je touche mes jetons de présence, et quand je trouve que les larbins qui travaillent déjà 60 heures par semaine rechignent à s’investir davantage dans les entreprises que je possède en partie (et qui ne me fournissent pas le retour sur investissement attendu, 23% est un minimum), je vote des licenciements.

Notez bien que je n’ai pas toujours gain de cause : certains de mes collègues essaient de m’expliquer qu’on ne peut pas se séparer ainsi de collaborateurs qui ont tant donné pour l’entreprise etc etc. Je balaie alors ces arguments d’un revers de main : les collaborateurs ont signé un contrat qui rend tout à fait légal leur licenciement s’ils ne donnent plus satisfaction, de quoi se plaignent-ils ?

S’ils ne sont pas contents, ils n’avaient qu’à pas signer. La responsabilité individuelle, la propriété privée, l’enrichissement des pauvres par ruissellement, voilà les seules varies valeurs auxquelles un libéral doit adhérer.

La juste récompense de son travail, c’est bon pour les larbins qui croient à la justice.

Voilà une belle caricature du libéral cynique 🙂

ou l’on peut verifier que comme tous les types de son espèce, il refuse de dire combien d’heures il travaille par semaine.

on pourrait verifer pareillement qu’il refuse de dire combien il gagne, et aussi surement combien il a en banque !

voila la caricature exacte du petit français merdique et hypocrite, qui sort de sa boutique pour dire à l’officier de la vermacht: ” du à ail, oui oui, tout de suite, je vais en chercher… ” alors que huit jour avant, il a balancer son fusil, et qui profite du fait qu’il a une tète de plus que son contradicteur et l’assemblée avec lui pour se foutre de sa gueule…

plus je vois les français, plus j’estime les russes !

Je travaille sur le papier 35 heures par semaines, mais quand o décompte les pauses café, le temps passé à jouer sur l’ordi, à papoter au téléphone avec les copines, et à envoyer paître les crétins qui viennent me voir au guichet avec un dossier incomplet parce-qu’ils n’ont pas photocopié le formulaire 13B-56 en trois exemplaires, je dois monter, les bonnes semaines, jusqu’à 7h30 de boulot.

Mon salaire ? c’est bien simple : le triple du tien, loser ! Quant à mon compte en banque, il est tout simplement au-delà de tes rêves.

Fier fonctionnaire socialo-communiste.

PS 1. Ben, qu’est-ce t’attends pour émigrer ? Je te donne un nom pour te faire obtenir rapidement des papiers pour la Tchéchénie : Gérard Depardieu. va le voir de ma part. il t’expliquera.

PS 2. C’est bizarre, il me semblait avoir compris que la moitié des articles de ce site passaient leur temps à fustiger ceux qui sont jaloux des riches, ceux qui veulent que les riches avouent combien ils gagnent etc, et que l’autre moitié dénonçait les amalgames en tous genres. Et voilà que monsieur guigui, après m’avoir fait son petit couplet de socialiste jaloux de ma richesse, atteint le point Goodwin à la troisième ligne.

Ah ben bravo ! Vous illustrez à merveille le sophisme dénoncé lui aussi à longueur de ligne ici-même : 2P2M, deux poids deux mesures.

Grattez le libertaré, vous trouverez le crétin, pris le pantalon aux chevilles. Hi, hi, hi.

“C’est bizarre, il me semblait avoir compris que la moitié des articles de ce site passaient leur temps à fustiger ceux qui sont jaloux des riches, ceux qui veulent que les riches avouent combien ils gagnent etc, et que l’autre moitié dénonçait les amalgames en tous genres. ”

Hmm, c’est peut-être plus complexe que cela :

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-la-greve-un-roman-philosophique-3–la-recherche-du-profit-est-elle-immorale-.aspx?article=5275585180H11690&redirect=false&contributor=Damien+Theillier&mk=2

Personnellement je n’ai rien contre les fonctionnaires mais plutôt contre ce système idéologique qui nous en impose beaucoup trop pour des résultats médiocre : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/11/01016-20130911ARTFIG00673-educationla-france-depense-trop-pour-des-resultats-mediocres.php

“les effets du larbinat libéral sont toujours intéressants à observer”

Comme le dit très bien la conclusion de cet article : défendre le capitalisme et l’économie de marché ne revient absolument pas à défendre les intérêts des capitalistes

http://ordrespontane.blogspot.fr/2012/04/saoulez-vous-citoyens.html

Merci pour cette anecdote boulangère. La prochaine fois j’espère que vous nous raconterez comment vous avez lutté contre le libéralisme à la poissonnerie du coin…