On croit trop souvent que Frankenstein est le nom de la créature ; c’est évidemment celui du Docteur, son créateur concurrent de Dieu. L’erreur est symptomatique de l’ignorance dans laquelle est tenue Mary Shelley, qui, à l’occasion d’un concours d’écriture avec Polidori, Byron et son futur mari, le célèbre poète Percy Bysshe Shelley, réussit à surprendre, à faire mieux que ces derniers, inévitablement subjugués par sa puissance romanesque. Non seulement elle fait preuve de pénétration psychologique, du sens des péripéties en ce qui est déjà un thriller, mais elle est la créatrice d’un mythe dont la pérennité n’est plus à prouver.

Imaginé sur les hauteurs de Genève, devant le sublime alpestre, le monstre de Frankenstein, fabriqué à partir de cadavres, sous l’action d’un éclair électrique, puis rejeté par ceux auxquels il quémande l’amour, va errer parmi les glaciers, exacerbant sa souffrance de réprouvé jusqu’à poursuivre le Docteur et sa famille de sa vengeance abondamment meurtrière. Entre temps, il aura fait son éducation et racontera sa vie dans un magnifique récit emboité. Publié en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne unit les mythes incontournables de Faust, du nouvel Adam et celui, promis à un bel avenir, du savant fou. À la lisière du fantastique, dans la lignée du roman gothique terrifiant, Le Château d’Otrante de Walpole, Le Moine de Lewis, et des expérimentations scientifiques de Galvani, Mary Shelley jette les fondations d’un mythe, sinon de toute la science-fiction qui irriguera le XXème siècle.

En fait, ce chef d’œuvre du romantisme gothique, cette future mine cinématographique (de Boris Karloff à Kenneth Branagh) est l’arbre qui cache la forêt. Mary écrit son journal, des lettres, et des romans : Matilda, récit brûlant de l’inceste et de la mort ; Valperga, roman historique et conte philosophique situé dans une Italie magnifiée. Le Dernier Homme narre quant à lui la disparition apocalyptique de l’humanité, au cours d’un XXIe siècle ravagé par la peste… Le livre d’Alain Morvan rend alors justice à la personnalité exceptionnelle de Mary Shelley. Sa vie est traversée par d’intenses lectures, la passion pour les voyages en Italie, les deuils répétés parmi ses enfants, puis la mort par noyade de son mari Percy Bysshe Shelley, dont elle publia avec soin l’œuvre. Malgré les citations en anglais non traduites, cet essai rassemble les plaisirs de la biographie avec ceux de la critique littéraire.

En fait, ce chef d’œuvre du romantisme gothique, cette future mine cinématographique (de Boris Karloff à Kenneth Branagh) est l’arbre qui cache la forêt. Mary écrit son journal, des lettres, et des romans : Matilda, récit brûlant de l’inceste et de la mort ; Valperga, roman historique et conte philosophique situé dans une Italie magnifiée. Le Dernier Homme narre quant à lui la disparition apocalyptique de l’humanité, au cours d’un XXIe siècle ravagé par la peste… Le livre d’Alain Morvan rend alors justice à la personnalité exceptionnelle de Mary Shelley. Sa vie est traversée par d’intenses lectures, la passion pour les voyages en Italie, les deuils répétés parmi ses enfants, puis la mort par noyade de son mari Percy Bysshe Shelley, dont elle publia avec soin l’œuvre. Malgré les citations en anglais non traduites, cet essai rassemble les plaisirs de la biographie avec ceux de la critique littéraire.

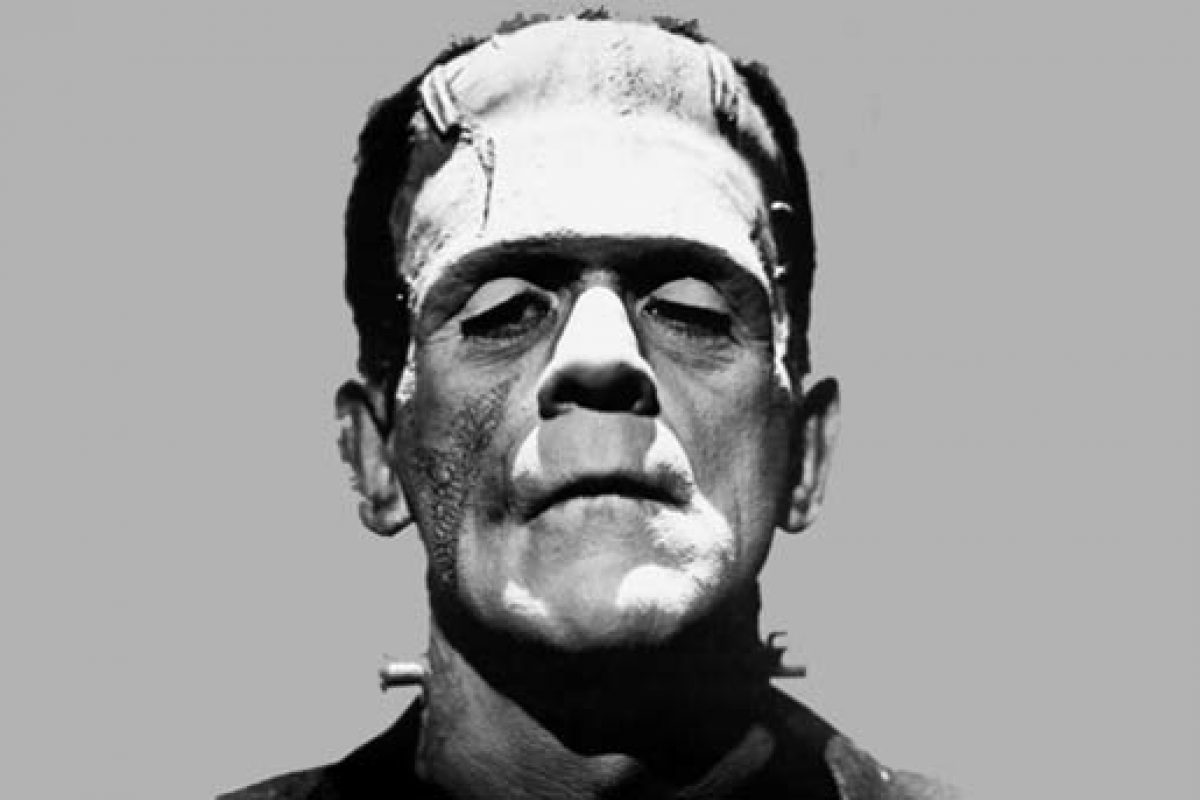

Un souvenir d’enfance est à la source de l’essai plus personnel d’Alberto Manguel : la programmation, dans un somptueux mais décati cinéma de quartier de Buenos Aires, de trois films consacrés à Frankenstein, ceux que dirigea James Whale à partir de 1931. Une « terreur » sublime s’empare alors de celui qui en gardera l’emprise jusqu’à la maturité de l’écriture. L’histoire littéraire (l’invention de Mary Shelley), les méandres des scénarios et des mises en scène aux prises avec la censure et les questions de budgets, la stature de l’acteur Boris Karlof nanti d’une boîte crânienne fendue, la construction d’une bifurcation narrative imprévue par la romancière, tout concourt à élever ces films en noir et blanc des années trente au même rang mythique que le roman originel. Les réflexions d’Alberto Manguel sur la différence des monstres, sur l’origine du langage, sur la dimension faustienne sont toujours éclairantes. Alors, ces icônes peut-être naïves du fantastique deviennent des classiques dignes d’être étudiés avec délectation par le lettré, autant que par le cinéphile et le philosophe.

Évoquant La Fiancée de Frankenstein du cinéaste James Whale, probablement son préféré, l’écrivain dépasse de loin sa puérile fascination d’antan pour offrir des analyses sans lourdeur, sans compter une réelle tendresse pour ces créatures du savant fou qui sont à l’origine de la science-fiction moderne. Ce fut, bien sûr, l’un des plus beaux succès de l’Universal Studio, dans lequel la coiffure de cette fiancée (en fait compagne exigée par la créature) dont n’avait pas voulu le Docteur Frankenstein chez Mary Shelley, est peinte d’éclairs. Mais plus encore, pour Manguel, Frankenstein est ce nouvel Adam, non plus créé par Dieu, mais par l’homme, cette créature artificielle proche du Golem, mythe juif magnifié par le romancier Gustav Meyrink. On peut considérer qu’il est intellectuellement à l’origine des avancées d’aujourd’hui dans le champ de la génétique, des greffes et du clonage, en ce sens plus actuel que jamais. Voici un texte aussi clair que captivant, aussi émouvant que brillant, dans lequel Manguel atteint la qualité des plus belles pages de son Histoire de la lecture.

Évoquant La Fiancée de Frankenstein du cinéaste James Whale, probablement son préféré, l’écrivain dépasse de loin sa puérile fascination d’antan pour offrir des analyses sans lourdeur, sans compter une réelle tendresse pour ces créatures du savant fou qui sont à l’origine de la science-fiction moderne. Ce fut, bien sûr, l’un des plus beaux succès de l’Universal Studio, dans lequel la coiffure de cette fiancée (en fait compagne exigée par la créature) dont n’avait pas voulu le Docteur Frankenstein chez Mary Shelley, est peinte d’éclairs. Mais plus encore, pour Manguel, Frankenstein est ce nouvel Adam, non plus créé par Dieu, mais par l’homme, cette créature artificielle proche du Golem, mythe juif magnifié par le romancier Gustav Meyrink. On peut considérer qu’il est intellectuellement à l’origine des avancées d’aujourd’hui dans le champ de la génétique, des greffes et du clonage, en ce sens plus actuel que jamais. Voici un texte aussi clair que captivant, aussi émouvant que brillant, dans lequel Manguel atteint la qualité des plus belles pages de son Histoire de la lecture.

Si géniale fût-elle, l’œuvre fondatrice et séminale de Mary Shelley, sans que l’on sache si sa créature était naturellement bonne et dévoyée par le rejet que lui infligea l’humanité ou si elle était le mal radical, reste ancrée dans une posture éthique traditionnelle… La création humaine est de l’ordre du divin, ou de la nature, toute tentative de l’homme pour outrepasser cette prémisse est vouée à l’échec, à la tragédie. Un regard contemporain et prospectif sur une science dont n’avait guère idée la romancière en son temps, doit-il la remettre en cause ? Les bébés fabriqués hors utérus et conditionnés d’Huxley, dans Le Meilleur des mondes, en sont-ils les avatars ? La médecine sait maintenant repousser les limites de la mort, expérimenter l’embryon humain, corriger la nature et ses errements, que ce soient la plupart des maladies ou quelques déboires génétiques. Au-delà de l’interdit formulé par la mère de Frankenstein et de sa créature, un eugénisme inspiré par une intelligence humaniste serait-il possible ?

— Mary W. Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, Le livre de poche, 2009 (1818), 345 pages, 4€.

— Alain Morvan, Mary Shelley et Frankenstein, PUF, août 2005, 354 pages, 25€.

— Alberto Manguel, La Fiancée de Frankenstein, traduit de l’anglais par Christine Le Boeuf, L’Escampette, novembre 2008, 88 pages, 12€.

—

Sur le web.

Merci pour ce texte instructif. Un petit billet sur leonardo et jules vernes ?

A bientot de vous lire.