Il est important de voir que la jeunesse aussi à des propositions à faire. Tenter de régler les problèmes avec comme acteurs les seuls responsables est limitatif. Voir les choses sous un angle nouveau, l’angle de la liberté est enrichissant et stimulant.

Par Jocelyn Okara.

Publié en collaboration avec Audace Institut Afrique.

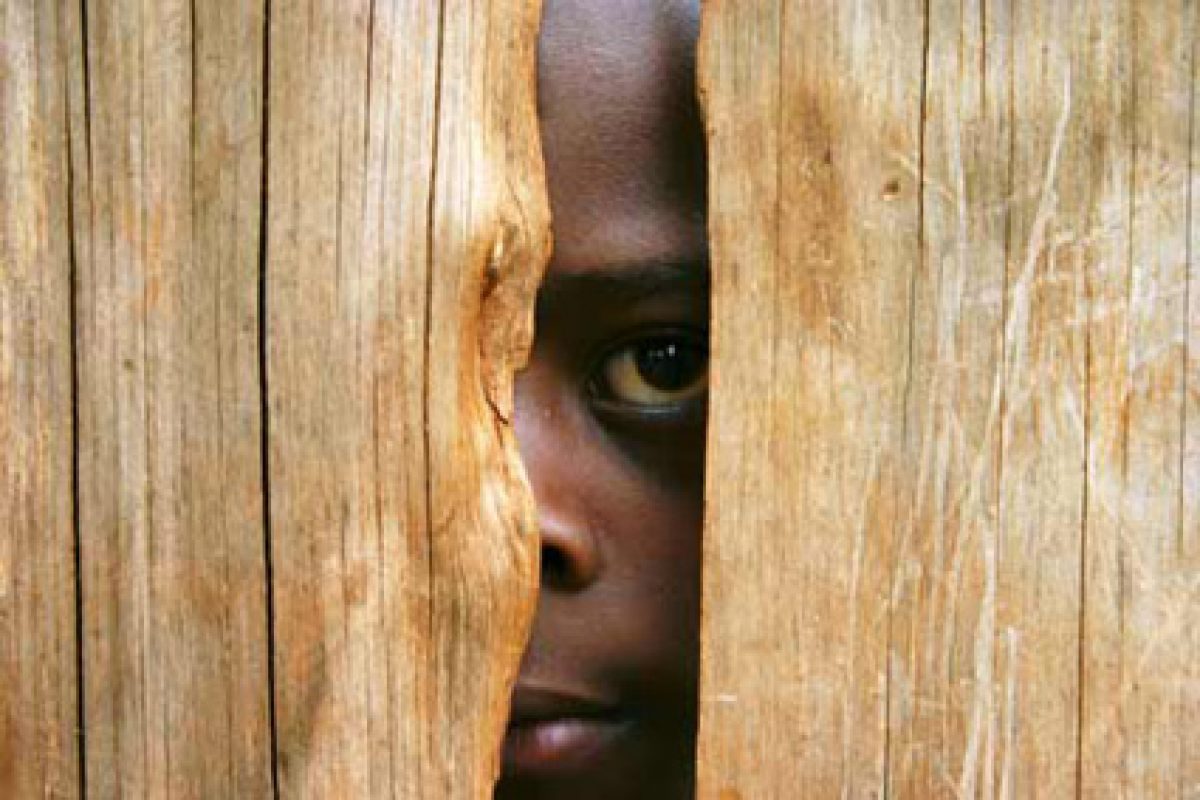

Ces derniers jours, alors que j’attendais un taxi, j’ai assisté à une discussion entre deux commerçantes qui a dégénéré en dispute et qui aurait pu se transformer en bagarre si des personnes présentes sur les lieux n’étaient pas intervenues. A l’origine de cette dispute, une histoire banale concernant la sœur d’une des vendeuses et sa servante. Chacune des deux vendeuses essayait de donner son point de vue et, étrangement, leurs deux points de vue n’étaient pas réellement contradictoires. Cette histoire n’était en fait qu’un alibi permettant d’extérioriser des rancœurs qui reposaient plus sur des problèmes de concurrence entre marchandes et sur des sujets politiques. De telles scènes sont fréquentes et montrent comment de vaines rivalités peuvent conduire aux conflits. Cette scène banale m’a conduit à une réflexion plus large sur les dirigeants ivoiriens. En effet, ces derniers dans leur quête de pouvoir, n’hésitent pas à instrumentaliser et à nourrir des rivalités entre groupes pour permettre leur accès au pouvoir, faussant ainsi la relation sociale naturelle. Leur prétention à savoir construire, mieux que les populations, notre société conduit aux chaos depuis les indépendances. Ils alimentent les guerres et la violence. Ils règnent sur la division et imposent une pauvreté croissante. Ce constructivisme n’est pas sans danger et est plus meurtrier que tous les fusils.

Ces derniers jours, alors que j’attendais un taxi, j’ai assisté à une discussion entre deux commerçantes qui a dégénéré en dispute et qui aurait pu se transformer en bagarre si des personnes présentes sur les lieux n’étaient pas intervenues. A l’origine de cette dispute, une histoire banale concernant la sœur d’une des vendeuses et sa servante. Chacune des deux vendeuses essayait de donner son point de vue et, étrangement, leurs deux points de vue n’étaient pas réellement contradictoires. Cette histoire n’était en fait qu’un alibi permettant d’extérioriser des rancœurs qui reposaient plus sur des problèmes de concurrence entre marchandes et sur des sujets politiques. De telles scènes sont fréquentes et montrent comment de vaines rivalités peuvent conduire aux conflits. Cette scène banale m’a conduit à une réflexion plus large sur les dirigeants ivoiriens. En effet, ces derniers dans leur quête de pouvoir, n’hésitent pas à instrumentaliser et à nourrir des rivalités entre groupes pour permettre leur accès au pouvoir, faussant ainsi la relation sociale naturelle. Leur prétention à savoir construire, mieux que les populations, notre société conduit aux chaos depuis les indépendances. Ils alimentent les guerres et la violence. Ils règnent sur la division et imposent une pauvreté croissante. Ce constructivisme n’est pas sans danger et est plus meurtrier que tous les fusils.

Le système socio-économique ivoirien

Sans prétendre donner les causes des conflits à répétition que la Côte d’Ivoire a traversés, on peut faire les observations historiques suivantes : tout d’abord, il y a eu la formation des frontières par le colon, frontières artificielles freinant l’échange (la catallaxie chère à Hayek) ; puis vint l’adoption de constitutions taillées sur mesure pour permettre la concentration des pouvoirs de l’État dans les mains d’un président de la République (modèle hérité du colon français). Soulignons d’ailleurs que toute dictature commence par une concentration excessive de pouvoirs ; enfin, fait marquant en Côte d’Ivoire, les groupes ethniques et leurs régions sont identifiés par une sorte de rattachement à un leader politique ou à un parti politique. Cela construit des clivages artificiels. On rattache Henri Konan Bedie du PDCI-RDA à la région centre, Laurent Gbagbo du FPI à la région centre-ouest, Alassane Ouatara du RDR à la zone nord du pays. Dans un tel contexte, chaque groupe ethnique associe à son leader politique la défense de ses intérêts, et les autres leaders et groupes, considérés comme des opposants, constituent naturellement une menace à ces intérêts.

Les crises ivoiriennes reposent grandement sur ces clivages ethnico-politiques qui constituent toujours une menace pour la stabilité du pays. Ce système, loin de profiter au peuple, sert plutôt les intérêts égoïstes des politiciens qui s’enrichissent alors que l’Ivoirien a du mal à faire deux repas par jour.

Évoluer vers un système de liberté

Dans une optique de recherche du bonheur du peuple, il serait temps de réfléchir à un système qui puisse conduire au progrès pour tous.

Ce système, inscrit dans un schéma d’échanges libres sur le territoire national et avec l’extérieur, en réaction aux frontières artificielles, prône plus d’intégration. Il cherche à promouvoir l’échange, gage de l’harmonie en société. A ce propos, Nicolas Madelénat di Florio, enseignant chercheur à Aix en Provence, dit que : « les échanges libres, non freinés par les États ou des systèmes cristallisés, tendent à l’harmonie. Or dans un système harmonique, les parties en présence trouvent toujours la place qui convient au mieux à leurs aspirations.»

Ce système ne tombe pas dans le piège de la dictature par la concentration des pouvoirs, mais privilégie la décentralisation qui permet de rapprocher le peuple à la gestion des affaires de l’État.

Ce système, en privilégiant la liberté d’entreprise, la propriété privée et l’État de droit, défend les intérêts de chacun tout en offrant la possibilité de s’enrichir. Il n’y a donc plus de raison qu’un groupe se sente exclu au profit d’un autre ou fonde ses espoirs sur les promesses malhonnêtes d’un quelconque politicien. « Ce système, pour reprendre les propos du Professeur Mamadou Koulibaly, président d’Audace Institut Afrique, par la reconnaissance des droits de propriété et du libre-échange, crée les conditions d’une interaction sociale paisible et juste.»

Le droit conventionnel est ainsi le prolongement du droit naturel qui découle lui-même de l’ordre spontané, donc de l’harmonie. Ce système, loin d’être utopique, est le socle de la prospérité et de la paix dans nombre de pays développés. Ce système c’est la LIBERTÉ. On peut le concevoir comme un point autour duquel gravitent tous les États. Les États qui en sont les plus proches sont ceux qui se portent le mieux. Ceux qui en sont les plus éloignés sont les plus mal portants.

Le socle de la réconciliation et du progrès

Enfin, pour rejoindre Gisèle Dutheuil, directrice d’Audace Institut Afrique, cette liberté n’est pas un luxe réservé aux pays développés. Elle est le moteur du développement. Elle est ce moteur qui pourrait apporter à la Côte d’Ivoire une paix solide et durable. Elle est ce moteur qui pourrait propulser la prospérité et la réconciliation. Elle ne viendra pas ipso-facto comme par magie car, ceux qui pourraient impulser ce changement n’ont aucun intérêt à adopter un tel système qui briserait leurs avantages. Et ceux qui y ont un intérêt sont la grande masse des sans voix. Cette liberté ne pourra donc progresser qu’avec le concours de tous. Chacun doit prendre conscience et faire pression à son niveau, aussi petit soit-il. Cela peut être un but stimulant qui soude les Ivoiriens pour avancer ensemble vers le recul de la pauvreté plutôt que de se déchirer derrière des politiciens qui, depuis les indépendances, ne font que nourrir leurs souffrances.

—-

Sur le web.

Vouloir réconcilier chrétiens et musulmans en Afrique relève de la méthode coué et d’un manque total d’observations des faits. Ceux qui croient à la bonne volonté des hommes pour faire la paix ne vivent certainement pas dans des pays, quartiers ou ces deux idéologies ont du mal à se supporter… Même les boudistes Magyans craquent sur les minorités musulmanes venues du bengladesh, et qui dire de la Thailande du sud en pleine guerre civile avec – encore ! – des musulmans… Ou encore le Soudan, qui pendant des siècles était séparé entre négriers arabes et esclaves noirs…

D’ailleurs à quand des excuses arabes pour plus de dix siècles d’esclavagisme ?

Il n’y a pas de conflits religieux en Côte d’Ivoire. Ce sont des idées reçues. Les conflits se situent plus dans les clivages créés par les politiciens tels que décrit dans l’article. Notons également que de nombreux conflits reposent sur les titres fonciers mal définis et mal protégés. En ce sens Jocelyn OKARA place le droit de propriété au cœur du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire.