Comment décrire le plus simplement possible le Droit naturel moderne et en quoi se distingue-t-il du Droit naturel classique fondé sur la “nature” de l’organisation sociale prise dans son ensemble.

La philosophie libérale repose sur trois facettes d’une même notion qui est très mal comprise du public et de notre classe politique.

Il s’agit du Droit naturel, de la nature humaine et des droits de l’Homme. Nous n’avons pas vocation à éduquer la classe politique actuelle qui est manifestement irrécupérable, mais il est dommage que le public ne puisse avoir accès aux bases de la philosophie libérale qui découle directement de celle des Lumières.

Nous donnerons donc ici une description, la plus simple et la plus claire possible du Droit naturel moderne puis nous nous interrogerons sur les raisons de sa désaffection, notamment dans les rangs de la gauche socialiste.

Intuitivement, nous utilisons tous le Droit naturel lorsque nous jugeons ou critiquons les lois existantes.

C’est bien à un droit supérieur au droit positif, un droit non écrit basé sur ce qui est juste au regard de la raison et de notre expérience, que nous nous référons pour critiquer les lois et les usages existant. Cette notion de Droit naturel en tant que distinction entre nature et convention date de Platon et d’Aristote. Elle est indéniablement un progrès décisif dans l’histoire des idées.

Mais ces philosophes recherchent la source du Droit naturel dans l’harmonie de la cité, c’est-à-dire dans la nature de la société et de l’État. C’est une conception holiste du Droit naturel dans laquelle l’intérêt de la Cité, conçue comme un tout, efface complètement l’individu et justifie l’inégalité entre les hommes. Il faut attendre le siècle des Lumières pour que le Droit naturel soit vraiment théorisé comme un droit inhérent à l’individu, puis la révolution pour qu’il soit reconnu par son ennemi héréditaire, le gouvernement.

Pour résumer, les penseurs du Droit naturel classique recherchent la “nature” de l’organisation sociale prise dans son ensemble, alors que ceux du droit naturel moderne se basent sur la nature des individus.

Comment naît cette nouvelle conception de la nature humaine ?

Tout part des découvertes scientifiques du siècle des Lumières. La science nouvelle fait des progrès décisifs, elle perce de nombreux mystères, on s’aperçoit que de l’infiniment petit à l’infiniment grand, la nature obéit à des lois que l’on peut découvrir. Puisque le monde obéit à des lois “naturelles” pourquoi l’être humain n’obéirait-il pas lui aussi à ce que dans le langage moderne on appellerait des “lois comportementales” ?

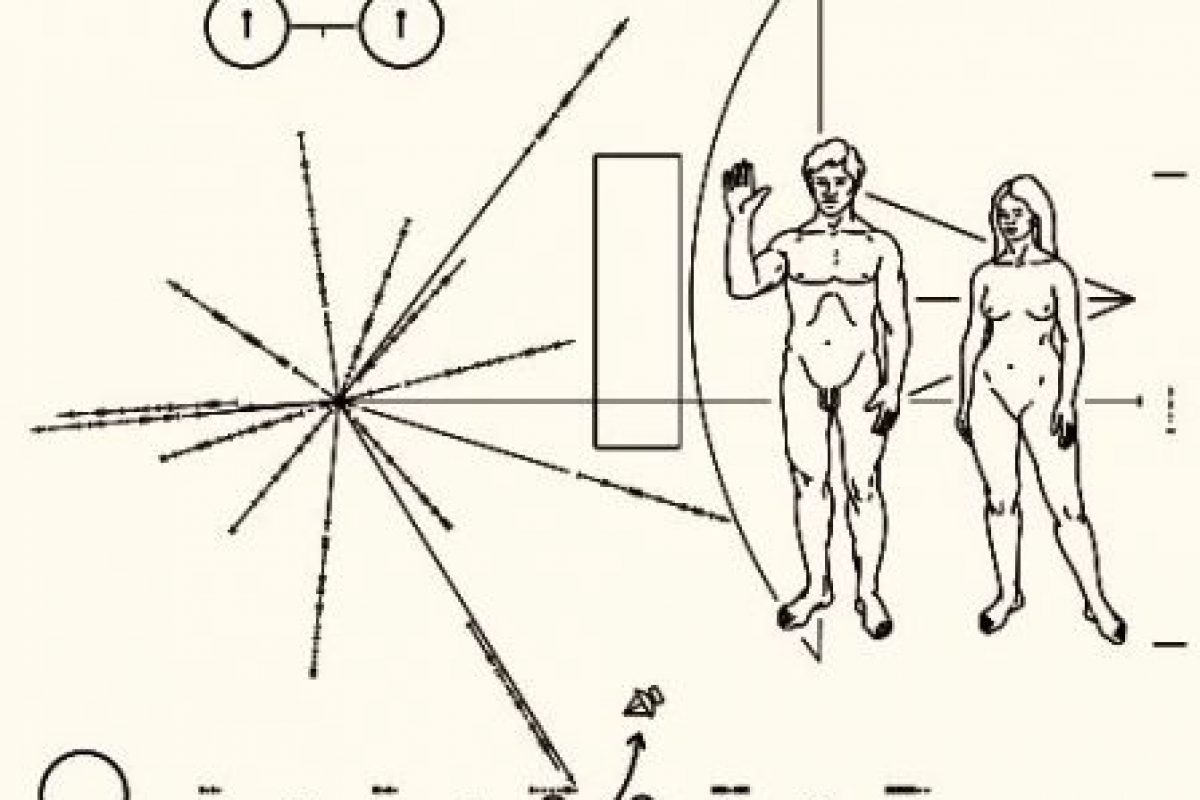

C’est de là que nait l’hypothèse pré-libérale : il existe une nature humaine, c’est-à-dire que l’Homme possède de façon inhérente un certain nombre de traits qui le caractérisent. Il est doué de raison, il possède un libre arbitre, il est soumis au choix dans ses actions. Parce qu’il est raisonnable, il ne veut pas infliger aux autres ce qu’il n’aimerait pas subir, il protège ses enfants et veut assurer leur avenir, il a un sentiment de propriété sur ce qu’il transforme ou sur ce qu’il occupe, il est responsable de ses actes, etc.

Cette hypothèse devient rapidement un constat pour tous les pré-libéraux, c’est-à-dire, entre autres, pour les physiocrates, économistes et philosophes particulièrement influents et actifs à la veille de la révolution. Elle va servir de base au concept de Droit naturel moderne qui est le droit non écrit que l’on découvre au fur et à mesure que l’on comprend la nature humaine.

Ce Droit naturel n’a rien de mystérieux, il est constitué des lois qui permettent aux Hommes d’interagir entre eux au mieux de leurs intérêts, car conformément à leur nature.

On pourrait par exemple établir un parallèle entre le Droit naturel et la gravitation. Les lois de la gravitation ne se décrètent pas, elles se découvrent. Cette analogie aide à comprendre le concept de Droit naturel (et sa terminologie) mais elle a ses limites car, contrairement aux lois de la gravitation que rien ou presque ne perturbe, la société humaine est soumise au droit positif qui peut largement s’écarter du Droit naturel.

Le droit positif, c’est l’ensemble des lois, coutumes et règlements auxquels le peuple doit obéir, qu’il ait participé ou non à leur élaboration.

La méthode adoptée par les pré-libéraux pour découvrir les lois de la nature humaine consiste à soumettre l’Homme à l’observation et à la raison, au lieu de le considérer sous l’angle traditionnel de la croyance ou de l’obéissance. Au contraire du droit positif, le Droit naturel est donc une matière scientifique qui mêle l’expérimentation et la déduction. Le jusnaturaliste essaye de modifier le droit positif pour qu’il soit en adéquation avec les règles du Droit naturel, alors que le positiviste considère que la seule source du droit résulte des conventions adoptées par la société.

Défiance envers le pouvoir établi, méthode reposant sur l’observation et la raison, renversement de la hiérarchie des pouvoirs (c’est l’individu qui devient souverain), droit de propriété accordé à tous, le Droit naturel était au 19e siècle une arme sérieuse pour s’opposer aux conservatismes royaux ou cléricaux et aux doctrinaires, défenseurs du monopole. Il fournissait des arguments redoutables à la gauche libérale de l’époque pour combattre tous les pouvoirs abusifs, qu’ils soient politiques ou économiques.

Et c’est bien ainsi qu’il fût utilisé jusqu’à l’émergence du socialisme que la notion de nature humaine dérangeait profondément.

L’individu socialiste ne pouvait en effet se concevoir en dehors de l’histoire en mouvement. Loin d’accepter et de reconnaître l’autonomie et la souveraineté de l’individu, le socialisme ne considère le citoyen que dans son rapport avec les autres. Pour lui, ce sont les changements historiques, et notamment la modification des rapports entre forces productives et pouvoir, qui déterminent le devenir humain.

L’homme socialiste n’a pas de nature invariante, ce qui signifie qu’il ne possède pas de droits en propre. On retombe dans la notion multi-millénaire d’un homme qui n’existe que dans ses rapports à la collectivité. Tout l’héritage de la révolution disparaît avec le socialisme, certainement pas avec la gauche.

—-

Sur le web.

RT @Copeau: “Le Droit Naturel pour les socialistes” http://t.co/W03kfBRE via @Contrepoints

Très intéressant, mais c’est déjà faire l’hypothèse que les socialistes soient sensibles à la raison, ce dont je doute. Le socialisme est basé sur l’affectif, sur l’emotionnel, pas sur l

“… combattre tous les pouvoirs abusifs, qu’ils soient politiques ou économiques.”

Certes. Il ne faut cependant pas négliger le fait qu’un pouvoir économique ne devient abusif, monopole ou cartel oligopolistique, qu’avec le soutien sans faille du pouvoir politique. Dès lors, l’opposition au pouvoir politique abusif est nécessaire et suffisante car en son absence, un pouvoir économique abusif ne peut pas exister.

“Robinson, seul sur son île” : ce cas particulier n’existe qu’en théorie ; même Adam et Eve n’étaient pas seuls.

bullshit. Le droit c’est littéralement la chose à faire, il existe indépendamment du nombre de personne (le Robinson de Tournier se punit lui-même pour n’avoir pas respecter les règles qu’il s’est fixer ; celui de Defoe se réfère constamment au droit biblique, c’est à dire à la tradition qui seule contient l’expérience des nations) et la société n’est pas un “projet” mais une réalité. Le droit préexiste à l’administration de la justice.

La seule nature des individus ne suffit peut-être pas à fonder le droit, dans la mesure où il y a une part d’arbitraire (ex : niveau de son tolérable, compromis éleveur Vs agriculteur entre liberté de circuler et de paitre et liberté de jouir de son travail de culture , droit du glanage, de la chasse et de l’afouage, etc.), mais en revanche un droit qui ne respecterait pas la nature des individus (liberté, égalité en droit donc réciprocité automatique des droits des uns sur les autres et sur les choses) serait mort-né.

Vous confondez le droit et la morale… Qu’un individu seul prenne des décisions personnelles à l’aune de sa propre morale (biblique ou pas) ne rentre pas dans le cadre du droit naturel.

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/Hf9EMO8a

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/Ob2clnOB

RT @Samuel_Lafont: Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/zZ7xLJAX

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/bNPWTvLz

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/IULehbY2

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/z3qMkSmx

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/RTK1zLAu

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/9Etbpr5r

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/uZaL8cYr

RT @droiteuniv: Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/z3qMkSmx

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/iPQeiWcS

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/F1wNu5LP

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/WJ6SnPnN

RT @Cyp_F: Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/iPQeiWcS

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/CGswX1WW

“Le Droit naturel pour les socialistes” http://t.co/TlQFsiIY via @Contrepoints #libéraux #liberté #droit

RT @JBMANDRON: Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/ACkasZCo

Incroyable contresens. Je ne m’attendais pas à un tel outing conservateur dans ces colonnes.

Robinson sur son île a évidemment des Droits – Il est bien propriétaire de ce qu’il a transformé et de son propre corps. Il est libre, non pas par rapport aux autres, mais par rapport aux animaux qui sont gouvernés par leur instinct. Robinson possède le libre arbitre qui va lui faire choisir de lutter pour survivre ou de se laisser mourir. Donc oui, mille fois oui, Robinson possède des droits, tout seul sur son ïle, et ces droits sont justement les Droits de l’Homme.

Il est d’ailleurs extraordinaire de constater à quel point les droits de l’Homme de 89 résistent au test Crusoé (pas les droits du citoyen bien entendu) et à quel point les faux droits de l’homme de 49 s’effondrent littéralement dans le même contexte.

Sinon, au lieu de citer un auteur profondément anti-libéral et anti-individualiste relisez le chapitre 6 de L’éthique de la liberté, il s’intitule : “La philosophie du Droit chez Robinson Crusoé”.

S’il convient de distinguer la nature humaine des droits naturels dérivés de la nature humaine, l’homme n’étant jamais seul en pratique, sauf quelques exceptions tellement rares qu’elles importent peu, n’est-il pas trivial de confondre nature humaine et droits naturels ?

Alors, je n’ai pas du bien comprendre cette phrase : “le droit ne se fonde pas sur la nature des individus, mais sur la nature humaine”.

En fait d’évidence grosse comme une maison, vous êtes en train de soutenir que si, dans un coin de l’espace, il n’y a ni planètes, ni étoiles, les lois de la gravitation n’y existent pas.

Qu’il n’y ait pas de conflit de droit sur l’ile de Robinson, c’est une évidence, mais cela ne veut pas dire que le droit n’y existe pas. C’est justement tout l’apport de la philosophie libérale par rapport à l’aristotélisme.

Tous les “droits de” sont valides pour Robinson, même si certains n’ont pas d’objet. Tous les “droits à” y sont en revanche totalement invalides.

“Le Droit naturel pour les socialistes” http://t.co/SavJSOAe via @Contrepoints Le socialisme ? une perversion !@jevoteUMP

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/gOSem58V #droit #PS

Le #DroitNaturel pour les #socialistes http://t.co/q6W28Wlt (via @Contrepoints)

“Le Droit naturel pour les socialistes” http://t.co/ksckrKjl via @Contrepoints

En matière de droit naturel, entre Aristote et les “découvertes scientifiques du siècle des Lumières”, un long tunnel sombre de deux millénaires ? Hum :

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

“Le Droit naturel pour les socialistes” http://t.co/OaGr0wre via @Contrepoints