Par Christian Chelebourg1.

Un article de The Conversation

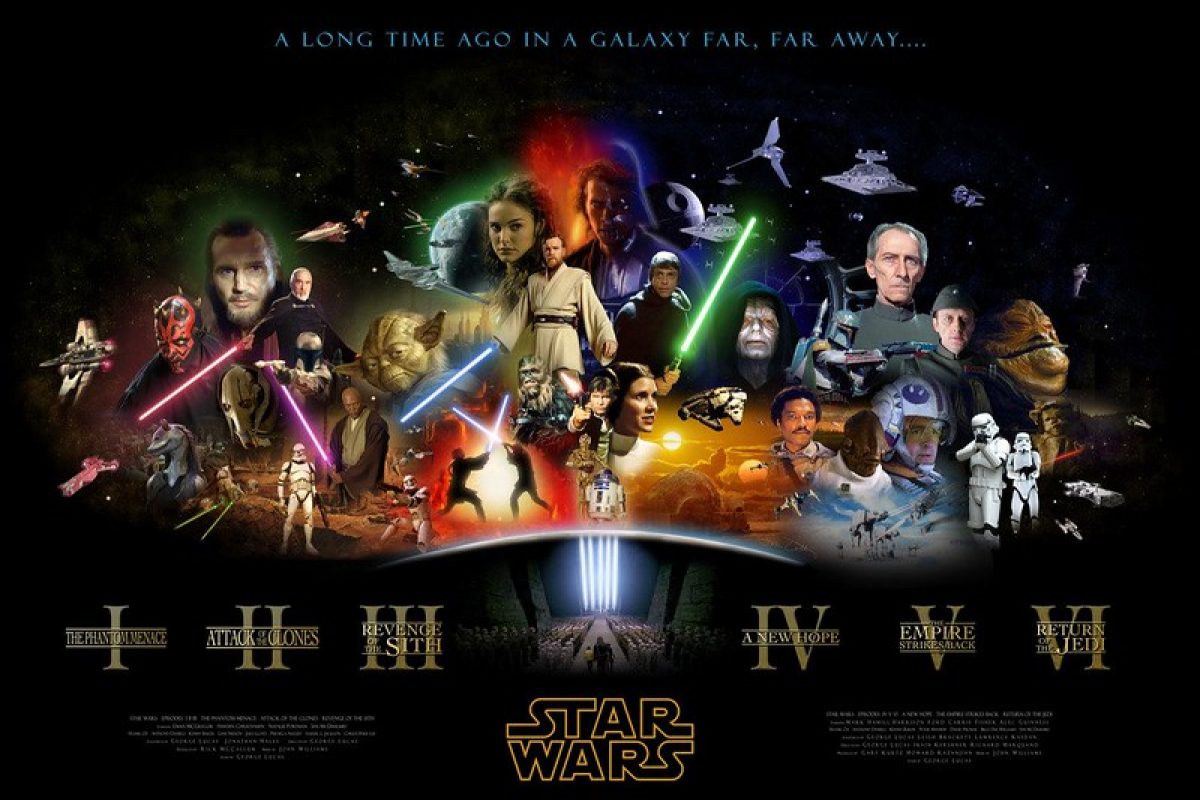

Il est vain de comparer entre eux les épisodes de Star Wars pour vanter les mérites de l’un, les carences de l’autre, mais il est temps, à l’heure où s’achève la troisième et dernière trilogie du cycle entamé en 1977, et tandis que The Mandalorian triomphe sur Disney+, de se pencher sur la gestion de la franchise par la Walt Disney Company.

Dès le rachat de Lucasfilm le 30 octobre 2012, les doutes se sont exprimés sur la capacité du nouvel actionnaire à poursuivre l’œuvre du fondateur sans la dénaturer. Les mèmes ont fleuri sur le net pour dénoncer le risque d’une exploitation commerciale de la saga et surtout de sa disneyisation. On a vu Mickey masqué comme Dark Vader, Dark Vader affublé des oreilles de Mickey. Qu’en est-il sept ans plus tard ?

De Star Tours à Star Wars

Il convient, en premier lieu, de resituer l’acquisition de Lucasfilm dans un contexte créatif plus large. L’intégration de Star Wars au Disneyverse a commencé bien avant 2012, lors de la création du Star Tours de Disneyland, ouvert le 9 janvier 1987.

L’attraction, fruit d’une collaboration étroite entre les imagineers de Disney et George Lucas, repose sur le principe du cinéma dynamique, qui ajoute à la projection en 3D – on en est encore, à l’époque, aux lunettes bleu et rouge – des effets de mouvement sur les spectateurs. Elle consiste en un système de simulateur de vol spatial à bord duquel les passagers vivent, entre autres, quelques collisions dans un champ de comètes, un passage dans l’hyperespace et un assaut contre l’Étoile de la Mort.

Plusieurs films ont par la suite été tournés pour renouveler l’expérience des visiteurs. Ils tiennent naturellement compte de la prélogie, mais la websérie animée Star Wars : Galaxy of Adventures, produite en 2018 pour initier les jeunes téléspectateurs à la saga se concentre encore pour l’essentiel sur les personnages et les péripéties de la trilogie originelle.

Star Wars est en somme entré chez Disney par le biais du grand spectacle immersif, et c’est cet aspect des films qui a été mis en avant dans les cinq longs-métrages en relief qui sont sortis depuis décembre 2015, ceux de la trilogie (2015, 2017, 2019) et les spin-off sous-titrés A Star Wars Story : Rogue One (2016) et Solo (2018), deux prequels de l’actuel Épisode IV, conçus pour tromper l’appétit des fans entre les productions principales.

Ces derniers constituent, en tout cas, le premier apport de Disney à la déclinaison de Star Wars sur grand écran : l’intérêt pour une extension de l’univers, jusque-là réservée aux romans et aux bandes dessinées. En 1984 et 1985, LucasFilm s’y était essayé avec deux téléfilms autour des Ewoks de la lune forestière d’Endor, mais on restait très loin de l’arc narratif principal. Au contraire, Rogue One s’intéresse aux événements qui ont immédiatement précédé A New Hope, et Solo retrace la jeunesse du personnage incarné par Harrison Ford.

Une transition mal engagée

Dans son autobiographie parue en 2019, The Ride of a Lifetime, le PDG de Disney, Robert Iger, est revenu sur les circonstances dans lesquelles la licence a été acquise.

L’objectif initial était de produire une nouvelle trilogie dont George Lucas avait défini les contours. La firme ne souhaitant pas se sentir contrainte par ce canevas initial, la décision a été prise de l’acheter. Mais, tandis que le contrat stipulait l’absence d’engagement en la matière, Lucas, lui, s’était mis en tête que la transaction contenait en elle-même une promesse tacite de respecter son point de vue sur le devenir de son œuvre.

Quand les dissensions sont apparues, Iger reconnaît lui-même qu’elles ont été tranchées de façon trop brutale par le nouveau propriétaire des droits. « George s’est senti trahi, et alors que l’ensemble du processus ne pouvait de toute façon pas être facile pour lui, nous avons inutilement pris un mauvais départ », confesse-t-il. Le fait que l’EÉpisode VII : The Force Awakens ait remboursé à lui seul la moitié des 4,05 milliards de dollars que LucasFilm avait coûté à Disney n’a rien arrangé.

L’un disneyise, l’autre pas

Les critiques formulées par George Lucas à l’égard de ce premier film sont symptomatiques de la difficulté des choix artistiques auxquels le rachat d’une icône de la pop culture a confronté les équipes de Burbank.

C’est avant tout l’absence de nouveauté qu’il a pointée du doigt, alors que la critique acclamait justement la fidélité à son héritage. De fait, Disney avait confié à J.J. Abrams le soin de faire un film dans la lignée des tout premiers, prenant ainsi le contrepied de Lucas qui avait délibérément innové, au grand dam de ses fans, pour The Phantom Menace, en 1999. On se rappelle le tollé soulevé alors par les Gungans et tout particulièrement le personnage de Jar Jar Binks.

Rien de tel devant la caméra d’Abrams. Le réalisateur ne met pas seulement un point d’honneur à imiter son modèle, mais aussi à éviter toute confusion entre l’univers de la filiale et celui de sa maison-mère. En matière de faune exobiologique, par exemple, seule la contrebandière Maz Kanata avec son visage rond et ses quatre doigts évoque un design Disney ; encore sa peau fripée lui ôte-t-elle toute juvénilité, et ses mains ne ressemblent-elles pas plus à celles de Mickey que de Yoda.

Les porgs, ces petits oiseaux aux grands yeux qui apitoient les instincts prédateurs de Chewbacca dans Star Wars VIII, respecteront bien plus les codes du « mignon », auxquels seul le droïde BB-8 se rattachait dans The Force Awakens.

Les scènes finales des épisodes VII et VIII sont caractéristiques des divergences d’approche entre J.J. Abrams et son successeur, Rian Johnson. D’un côté l’héroïne, Rey, qui rapporte son sabre laser au vieux Luke Skywalker dans le décor escarpé d’une île sauvage. De l’autre un enfant esclave, doté du pouvoir de la Force, qui se dresse de dos face au ciel nocturne, un balai à la main en guise de sabre laser, tandis qu’un météore traverse le champ des étoiles.

D’un côté le retour attendu de Mark Hammil dans le rôle qui l’a rendu célèbre ; de l’autre un tableau qu’on ne peut voir sans penser à Pinocchio. D’un côté, un passage de témoin entre deux générations de Star Wars ; de l’autre un clin d’œil à Wish Upon a Star, véritable hymne des studios et générique historique du Disneyland TV Show.

Une épopée de l’espérance

Par-delà leurs différences, ces deux fins ont un point commun : elles sont porteuses d’espoir. Elles mettent l’accent sur ce sentiment dont la place dans la trilogie originelle – à l’opposé de la prélogie qui s’achevait sur l’avènement de Vader – explique, par-delà sa rentabilité, l’intérêt que lui porte une firme attachée aux fins heureuses. « Les rébellions reposent sur l’espoir », apprend-on dans Rogue One. La geste de l’Alliance Rebelle, jusqu’au triomphe final orchestré par J.J. Abrams dans The Rise of Skywalker, est un hymne à la force de l’espoir, un appel à le préserver coûte que coûte dans la pire adversité.

Sur le plan de l’histoire collective, Lucas avait élaboré une intrigue essentiellement politique. Disney se focalise sur une épopée de la foi dans les hommes et dans l’avenir ; d’où la thématique du stormtrooper repenti qui nous donne le personnage de Finn. Avec lui, ce n’est plus seulement à de puissants Jedis comme Luke et Anakin Skywalker de surmonter leur peur, mais à un homme ordinaire. Avec lui, la peur n’est plus seulement la voie qui mène au Côté Obscur, mais une réaction aussi naturelle que nuisible face à un pouvoir despotique.

En ce sens, Disney démocratise la morale de Lucas. Le combat de la droïde L3-37 pour l’égalité des droits entre humains et robots ou la libération des esclaves wookies de Kessel, dans Solo, vont dans le même sens.

Une trilogie romantique

Finies les princesses, même Leia n’est plus que la Générale Organa. La trilogie Disney, sans doute pour éviter toute analogie avec une figure emblématique de ses productions animées, se veut résolument plébéienne.

Après avoir visionné l’Épisode VII, George Lucas avait déploré que J.J. Abrams et ses coscénaristes aient laissé de côté la dimension familiale de sa saga. Le reproche n’était déjà que partiellement juste, puisque Kaylo Ren s’y montrait déchiré entre le modèle de son grand-père, Dark Vader, et l’éducation de ses parents, Leia et Han Solo. Il a en tout cas été totalement démenti par le suspense qui a suivi sur les origines de Rey. Mais tandis que The Rise of Skywalker nous révèle son nom de famille, le film se termine sur le reniement de celui-ci.

Disney, au total, évacue moins la question de la famille que l’adhésion à un imaginaire dynastique d’inspiration aristocratique. En dépit des conflits intergénérationnels, les deux premières trilogies avaient valorisé les liens du sang, jusqu’à leur attribuer, pour finir, le retour du Jedi parmi les siens ; la trilogie Disney met davantage en avant les liens du cœur. Ce sont eux qui guident Kaylo Ren dans la voie de la rédemption ; eux encore qui amènent Rey à changer son patronyme.

La trilogie originelle de Lucas était médiévale, sa prélogie était romaine, la trilogie Disney est romantique, autant par le décor de ruines industrielles dans lequel on suit, de bout en bout, une ancienne pilleuse d’épaves, que par la manière dont elle illustre, notamment dans le dernier opus, l’idée que l’amour est plus fort que la mort. Avant de lui révéler ses sentiments, Rey guérit d’un geste thaumaturge la blessure mortelle qu’elle a infligée à Kaylo Ren ; Han Solo renoue avec le fils qui l’a assassiné, pour saluer son retour dans la lumière. Le pouvoir de communiquer de l’au-delà, attribué aux Jedis par Lucas, est mis à profit pour illustrer la force ordinaire de l’amour filial et confirmer ainsi la supériorité que Leia lui reconnaissait dans l’Épisode VII sur le pouvoir d’un maître comme Luke Skywalker.

Il y avait chez Lucas une confiance dans la transcendance. Disney croit davantage au libre arbitre : « Les choix que nous faisons, les actions que nous menons, les moments épiques comme les moments insignifiants, font de nous des forces du destin », nous enseigne le générique de la série d’animation Star Wars : Forces of Destiny, lancée en 2017.

Autant dire qu’il revient à chacun de forger sa destinée et celle du monde. Faire des vœux en l’air ne suffit pas, il faut se donner les moyens d’être à soi-même sa Bonne Fée. Il n’y a pas de fatalité, il n’y a que la résultante d’actions personnelles, décidées en responsabilité. La véritable Force est en chacun de nous.

—

Sur le web-Article publié sous licence Creative Commons![]()

- Professeur de Littérature française et Littérature de jeunesse, Université de Lorraine. ↩

Ce que je retiens surtout de la nouvelle trilogie, c’est qu’ils ont recyclé les scénarios de la première trilogie. Comme plusieurs réalisateurs l’ont affirmé, Hollywood est morte. Les studios misent sur des valeurs sûres et ne prennent aucun risque. Même la série The Mandolarian n’est qu’un amas de clichés prévisibles.

sans compter le politiquement correct !