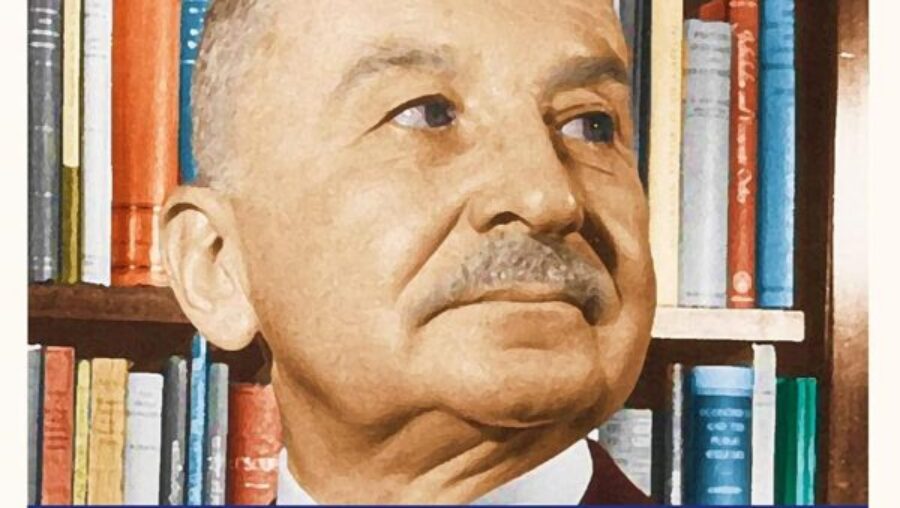

Interview de Jérôme Grondeux, professeur d’histoire contemporaine de Paris IV-Sorbonne, au sujet de son dernier livre Socialisme : la fin d’une histoire.

Propos recueillis par Valentin Baudenna.

Publié en collaboration avec Le Cri du Sorbonnard.

Au début de votre livre, le socialisme est présenté comme une science avec Charles Fourier et Saint Simon mais par la suite, cette science se dirige vers la politique avec les révolutionnaires comme Karl Marx et Auguste Blanqui. Donc au final, le socialisme est- il une science ou une doctrine politique ?

Au début de votre livre, le socialisme est présenté comme une science avec Charles Fourier et Saint Simon mais par la suite, cette science se dirige vers la politique avec les révolutionnaires comme Karl Marx et Auguste Blanqui. Donc au final, le socialisme est- il une science ou une doctrine politique ?

Le socialisme a d’abord voulu être une science, la science de l’Homme en société. Les révolutionnaires comme Marx ou Blanqui croyaient s’appuyer sur une approche scientifique de la société, et aller dans le sens de l’Histoire, mais finalement le socialisme est un courant politique parmi d’autres.

Avec toutes ses actions, Auguste Blanqui, dit “l’enfermé”, n’est-il pas celui qui, au fond, enracina la tradition révolutionnaire dans la mentalité de la gauche malgré les critiques dont il fut victime ?

Blanqui inscrit le socialisme dans la tradition française des “républicains rouges” qui pensent qu’il faut aller plus loin que la Révolution française. Un autre homme, Louis Blanc, a fait le même travail mais dans une version non

violente : tous les rouges ne sont pas partisans de la violence en politique.

Proudhon soutenait la fin des rapports verticaux et souhaitait une société contractuelle où la justice serait la seule organisatrice de la société. À part sa vision traditionnelle de la famille, comment expliquer qu’il a été repris par les fascistes français ?

Ils ont voulu voir en lui un «anti Marx», porteur d’un socialisme national français, mais Proudhon n’était pas nationaliste il était égalitaire. Avant 1914, l’Action Française avait déjà tenté de récupérer Proudhon.

Le socialisme a-t-il une religion ? Si oui laquelle ?

Léon Blum disait que le socialisme était presque une religion. Il y a une mystique socialiste présente chez Jaurès, Péguy dans sa jeunesse et aussi chez un réformiste, le belge Henri de Mans. C’est la quête d’une sorte de communion spirituelle de l’humanité avec elle-même.

Karl Marx parlait d’une guerre civile et non d’une révolution même s’il y avait une certaine croyance au spontanéisme. L’erreur de l’extrême-gauche française a-t-elle été d’avoir seulement retenu le mot “révolution” et avoir mis de coté la guerre civile ?

Pour Marx, la révolution prendrait la forme d’une guerre civile parce que la société était déjà travaillée par la guerre civile larvée de la lutte des classes, donc il fallait aller au bout de ce conflit pour en finir. Mais au XIXème siècle

et durant une partie du XXème le mot “révolution” désigne une transformation de la société qui peut-être violente ou non.

Avec la révolution permanente échouée de Trotsky et la révolution introuvable de mai 68, le trotskisme a-t-il tué la révolution ?

C’est plutôt le maoïsme qui a “tué” l’idée de révolution en l’amenant à son point de radicalité extrême. Elle se transforme chez Mao en une désorganisation générale à partir de laquelle on pense que les masses construiront elles-mêmes un nouvel ordre. Les trotskystes étaient fidèles à une conception léniniste violente mais organisée de la révolution. Ils ne sont pas à l’origine du mouvement de mai 68 qui est plus subjective, une sorte d’incarnation du romantisme révolutionnaire. Mais au final, la révolution est morte de l’effondrement du modèle soviétique.

Vous parlez de la fin du socialisme pur et dur, doit-on parler d’un néo-socialisme ?

Le socialisme a changé parce qu’il s’est intégré à la démocratie libérale. Il porte un ensemble d’aspirations, qui participe avec d’autres de la vie démocratique. Il est devenu un courant parmi d’autres, confronté aux requêtes libérales et conservatrices qui font elles aussi partie de la vie politique moderne. Il n’a plus le monopole d’un sens de l’Histoire.

Jérôme Grondeux, Socialisme : la fin d’une histoire, Éditions Payot, collection Histoire Payot, Mars 2012.

—-

Sur le web.

Laisser un commentaire

Créer un compte