Un vice est-il plus amusant qu’une vertu ? Essayez donc d’affrioler le lecteur avec cette dernière… Après avoir dressé un catalogue édifiant dans son Traité de la violence, l’essayiste et sociologue allemand Wolfgang Sofsky s’attaque aux vices, qui sont, comme chacun sait, l’envers des vertus.

Par Thierry Guinhut.

Un vice est-il plus amusant qu’une vertu ? Essayez donc d’affrioler le lecteur avec cette dernière… Après avoir dressé un catalogue édifiant dans son Traité de la violence[1], l’essayiste et sociologue allemand Wolfgang Sofsky s’attaque aux vices, qui sont, comme chacun sait, l’envers des vertus. A cette impressionnante énumération, illustrée d’exemples nombreux, il manque cependant une réflexion plus soutenue sur le pourquoi de la quasi disparition de cet ancien concept des vices parmi notre horizon éthique. En ce partage du bien et du mal qui pourrait paraître au lecteur un brin moralisateur, voire obsolète, il ajoute heureusement sa patte personnelle et contemporaine, d’autant plus pertinente qu’elle se double d’une inscription des vices privés dans la dimension indispensable des vices politiques.

Un vice est-il plus amusant qu’une vertu ? Essayez donc d’affrioler le lecteur avec cette dernière… Après avoir dressé un catalogue édifiant dans son Traité de la violence[1], l’essayiste et sociologue allemand Wolfgang Sofsky s’attaque aux vices, qui sont, comme chacun sait, l’envers des vertus. A cette impressionnante énumération, illustrée d’exemples nombreux, il manque cependant une réflexion plus soutenue sur le pourquoi de la quasi disparition de cet ancien concept des vices parmi notre horizon éthique. En ce partage du bien et du mal qui pourrait paraître au lecteur un brin moralisateur, voire obsolète, il ajoute heureusement sa patte personnelle et contemporaine, d’autant plus pertinente qu’elle se double d’une inscription des vices privés dans la dimension indispensable des vices politiques.

Dépoussiérant nos catégories, Sofsky ne se contente pas de la liste des sept traditionnels péchés capitaux établie par Saint-Augustin : avarice, luxure, gourmandise, envie, colère, paresse et orgueil, ils sont en effet à l’origine de tous les délits et crimes. Ainsi, en une nouvelle typologie aux dix-huit entrées, nous voyons disparaitre la gourmandise, qui ne prive plus autrui de nourriture, mais qui conduit pourtant bien souvent à l’obésité et autres dégâts sur la santé. La luxure est elle aussi effacée de son moderne panorama, quoique l’on puisse se demander en quoi elle concourt aux maladies sexuellement transmissibles, sans compter le népotisme…

Cependant, notre sociologue des mœurs entreprend un toilettage de quelques vieux péchés : l’envie est aujourd’hui « la jalousie », « l’avarice » s’adjoint « la cupidité », l’orgueil se scinde en « prétention » et « arrogance », comme si des concepts s’étaient démodés, passant de la dimension religieuse à celle de la vie sociale. En revanche, au-delà des mises à la trappe, faites peut-être avec un peu de légèreté, et des rhabillages séculiers, apparaissent des nouveaux venus. On comprendra que le trio lâcheté, soumission et indifférence soit examiné, mais on sera plus étonné, mais finalement convaincus, que l’auto-apitoiement puisse trouver ses lettres de laideur morale. Mieux encore, la vulgarité prend place avec hauteur -et non sans perspicacité- parmi ce vaste podium.

Nous sortirons alors plus humbles de cette lecture de nos vices privés et intimes, qui ne manquent pourtant pas d’exaspérer autrui. A la satire de nos contemporains, en une sorte de réécriture des Caractères de La Bruyère, s’ajoute, en un miroir infaillible, l’examen que chacun peut faire de soi. N’y a-t-il pas en chacun d’entre nous au moins un peu de chacun de ces vices ? Ainsi la satire de « la paresse », de « l’intempérance », de « l’insoumission » ou de « la fourberie » finit par composer une pitoyable fresque personnelle et de société, faite de portraits incisifs, aisément reconnaissables, qui appelle la nécessité de s’amender…

A cet essai surprenant, pertinent, manque toutefois de fouiller le pourquoi de l’effacement de la catégorie des vices dans nos sociétés occidentales. Il cherche plus à réaliser un édifiant tableau descriptif, plutôt qu’à démêler des causes. « La morale du plaisir semble avoir détrôné la vieille morale vertueuse. » explique-t-il… Certes. Gourmandise, envie et cupidité peuvent être aujourd’hui aisément satisfaites et parées des prestiges de l’hédonisme et de l’ostentation festive, de la fierté, voire de la jouissance communicative et consensuelle. Mais il ne faudrait pas oublier que l’on peut considérer l’avarice et la cupidité, depuis La Fable des abeilles de Mandeville, comme des vices privés qui concourent aux vertus publiques, au moyen de l’épargne, du travail et de l’investissement productif. De plus, les diktats religieux, depuis les Lumières et le positivisme, sans compter les analyses nietzschéennes du substrat du ressentiment dans la religion, ont reculé au point de faire perdre une grande partie de sa légitimité au jugement moral, au profit de l’utilitarisme. Mais surtout, il faut compter avec l’idée, cohérente avec le concept de responsabilité, selon laquelle les vices ne sont pas des crimes. D’une manière ou d’une autre, une société centrée sur l’interdépendance de ses membres et affectée par les pénuries et les dangers, a pu voir rapidement les vices privés déboucher sur des conséquences publiques. Aujourd’hui nos richesses et un individualisme bienvenus permettent que nos vices ne soient que d’éventuelles salissures intimes. Quoiqu’ils ne soient pas sans rebondir sur la sphère publique.

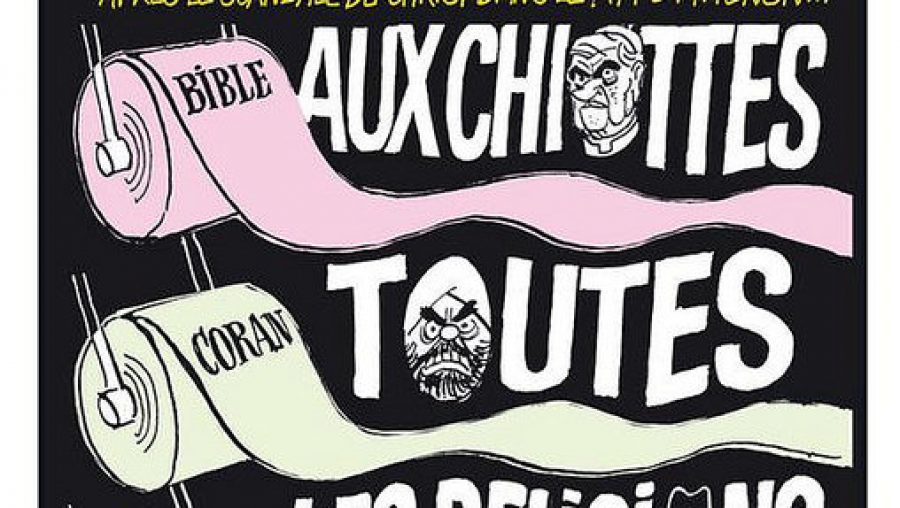

Renouvelant et contextualisant le champ des vices, notre sociologue montre qu’une typologie et un jugement moraux contemporains peuvent enrichir et corriger le patrimoine éthique et social de l’humanité. La perspicacité politique de cet ouvrage est alors fondamentale, quand « la crédulité est un des fondements de la démocratie moderne », quand « l’indifférence » est trop souvent confondue avec la tolérance, faute de concevoir une universalité du bien. Soksky s’élève alors contre le relativisme et son incapacité à concevoir les travers humains autrement qu’à travers le prisme des aires culturelles. Mieux, il fustige la chute morale de notre démocratie et du système majoritaire : « Depuis, dans l’ochlocratie[2], n’a plus cours que la rustrerie de la bassesse. Les séides sont toujours à disposition pour l’invective. » Ou encore : « la paresse des représentés est considérée comme une vertu politique ».

C’est lorsque ces vices deviennent collectifs que la dimension politique de cet essai prend toute son ampleur, qu’il s’agisse de « la vengeance des geignards » responsable de sanglantes révolutions, ou de cette « lâcheté » qui « est l’une des principales causes du conservatisme ». Pire, notre sociologue observe une gradation ascendante, une spirale exponentielle du vice, terminant par « la soumission » et sa servilité, « la colère » et « sa puissance destructrice », et enfin « la cruauté » de celui qui « privilégie le soutien du pouvoir », quand « surveiller et punir sont ses tâches favorites ». Sofsky ferme alors de manière cohérente la boucle avec son précédent opus, Traité de la violence, montrant comment des vices intimes sont la source de ce vice collectif : la virulence totalitaire. Ces derniers, quotidiens, démocratiques publics et politiques, sont hélas bien éloignés de l’idéal de liberté et de tolérance des Lumières. En ce sens, il serait bon de bon d’écrire un contre-miroir, un livre des vertus, et surtout des vertus politiques[3]…

- Gallimard, 1998 (Amazon) ↩

- L’ochlocratie désigne le pouvoir par le bas peuple. ↩

- Toute proportion générique gardée, le Dictionnaire du libéralisme, dirigé par Mathieu Laine, Larousse, 2012, pourrait jouer ce rôle. ↩

Laisser un commentaire

Créer un compte