Par Gilles Martin.

Dans le roman de Cervantès, « Don Quichotte », Sancho Pança, depuis qu’il fréquente Don Quichotte, rêve d’une « île » dont il deviendra le gouverneur. Il veut aussi un titre de duchesse pour sa fille. En fait ces désirs-là ne sont pas venus spontanément à cet homme simple de Sancho, mais c’est Don Quichotte qui les lui a suggérés. C’est d’ailleurs de Don Quichotte lui-même que le valet Sancho compte recevoir cette île.

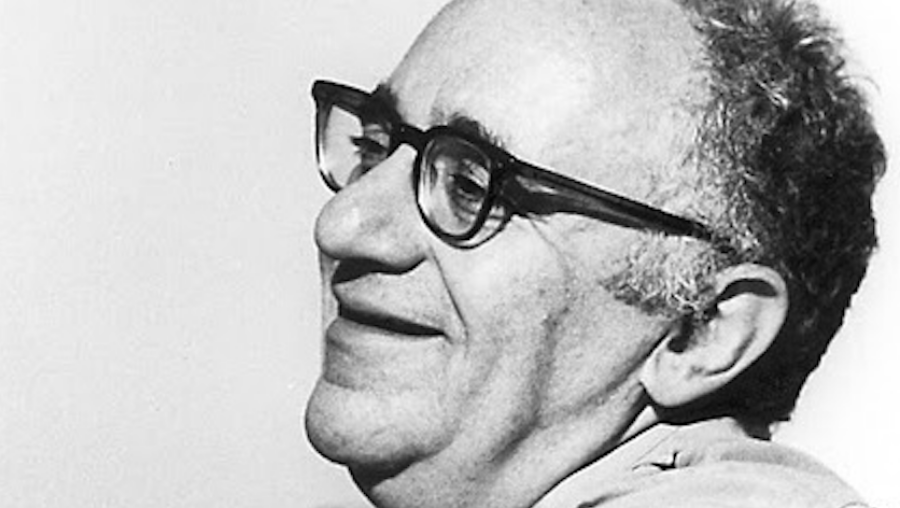

À partir de cette histoire, René Girard a construit sa théorie du « désir triangulaire » : le disciple se précipite vers le modèle, l’objet, que lui indique le médiateur du désir.

Ainsi, nous nous croyons, à tort, libres et autonomes dans nos choix, alors que nous ne faisons que désirer des objets désirés par un autre.

Pour illustrer cette thèse, René Girard utilise des exemples tirés de la littérature romanesque dans son ouvrage « Mensonge romantique et vérité romanesque ».

Proust fournit de nombreuses inspirations, tel cet épisode de la « Recherche du temps perdu », où le narrateur, Marcel, éprouve un désir intense à voir jouer une actrice de théâtre, la Berma. Mais d’où vient ce désir ? Ce n’est pas le souvenir de représentations anciennes ; il n’a aucune expérience d’art dramatique. Mais il n’a pas inventé non plus la Berma, l’actrice est bien réelle. Ce qui va le mettre à désirer passionnément cette actrice, c’est Bergotte, qui jouit auprès de lui d’un immense prestige. Et c’est Bergotte qui est ainsi le médiateur du désir de Marcel.

L’histoire ne s’arrête pas là, car Marcel s’étant rendu à une représentation de la Berma, il en revient déçu. Il se trouve en présence, de retour à l’appartement, de M. de Norpois. Marcel avouant sa déception, M. de Norpois se sent obligé de rendre à la grande actrice l’hommage de quelques pompeux clichés. Alors, pour Marcel, les paroles du vieux diplomate viennent remplir le vide creusé par le spectacle dans son esprit. Voyant le lendemain un compte rendu dans le journal mondain, Marcel, désormais, ne doute plus ni de la beauté du spectacle, ni de l’intensité de son propre plaisir.

Car si René Girard analyse finement ce phénomène du « désir triangulaire », il précise aussi que celui qui en est victime ne s’en rend pas compte, croyant vraiment que son désir lui est propre. Ce que provoque ce « désir », c’est aussi ce que Stendhal appelle « l’universelle vanité », qui débouche sur « l’envie, la jalousie, et la haine impuissante ».

Car si le médiateur qui provoque en moi ce désir (d’être aussi beau que lui, aussi riche, aussi talentueux, aussi célèbre) ne me permet pas d’obtenir cet « objet » désiré (je me sens moins beau, moins riche, moins talentueux, moins célèbre) alors je vais ressentir cette « haine impuissante » à son égard.

On les reconnaît bien, ces personnes, qui sont constamment en train de confondre leurs désirs avec ceux des « médiateurs » qu’ils côtoient et à qui ils veulent faire plaisir, ou qu’ils envient. Je vais dire que j’aime le bleu parce qu’il aime le bleu, mais, en réalité, je ne me sens pas vraiment attiré plus que ça par cette couleur. Et c’est ainsi que certains en arrivent à ne connaître leurs désirs qu’à travers les désirs des autres, qu’ils envient ou jalousent, sans jamais connaître leurs vrais désirs.

Pas facile de se retrouver.

Le dernier volume de la « Recherche du temps perdu » de Proust s’appelle d’ailleurs « le temps retrouvé », dans lequel René Girard identifie que « retrouver le temps c’est retrouver l’impression authentique sous l’opinion d’autrui qui la recouvre ; c’est donc découvrir cette opinion d’autrui en sa qualité d’opinion étrangère ; c’est comprendre que le processus de la médiation nous apporte une impression très vive d’autonomie et de spontanéité au moment précis où nous cessons d’être autonome et spontané. Retrouver le temps, c’est accueillir une vérité que la plupart des hommes passent leur existence à fuir, c’est reconnaître que l’on a toujours copié les Autres afin de paraître original à leurs yeux comme à ses propres yeux. Retrouver le temps, c’est abolir un peu de son orgueil ».

Mais alors, qui sera le médiateur qui nous fera retrouver ce temps et ce désir authentique ?

Un désir authentique.

—

Un bel exemple de ce désir triangulaire est l’automobile.

Vous avez une bagnole qui vous coûte un bras, d’une fiabilité aléatoire, mais qui vous attire le regard admirateur ou envieux de vos collègues et voisins.

Alors que pour vos besoins un Kangoo ferait l’affaire…

C’est marrant. Moi, je pensais à la bicyclette. Des gens qui n’avaient pas fait de vélo depuis l’adolescence s’y remettent parce qu’on leur dit que c’est bon pour la planète.

Mais peut être que là, il faut faire aussi un détour par l’hallucination collective et Boulgakov (Le maître et Marguerite)…

Bah si c’était aussi simple ! Cela peut concerner quelques désirs et encore faut-il qu’ils soient accessibles c’est à dire en phase avec ce que nous sommes.

moi je remarque que personne ne remets en cause la publicité a a television qui est un des premiers vecteurs de l’insatisfaction par la frustration..

On montre un produit présente comme “le must” de l’expression de la ressuscite sociale, sans se soucier des frustrations que çà fait naître chez ceux qui ne peuvent pas payer..

Pour corriger çà on donne des aides mais les aides sont des taxes a la base (hé oui)

Cela ne va pas dans le sens d’une société apaisée au moment ou le manque de moyens financiers frappe les ménages, meme aidés.qui s’aperçoivent que non seulement ils ne peuvent pas acheter ce qu’on leur présente , mais qu’ils ne pourront jamais le faire, le niveau de taxation leur interdisant de s’enrichir..

Et c’est çà qui fait les révolutions

C’est exactement ce phénomène qui est à l’origine du besoin irrépressible d’égalité des individus n’ayant pas de conscience réflexive (je veux parler des gens de gauche). Car, comme l’explique très bien Daniel COHEN, les individus ne se positionnent pas par rapport à leur situation dans l’absolu (qui a progressé dans des proportions énormes depuis le milieu du siècle dernier), mais bien par rapport à leur voisin.

C’est sur ce biais que s’appuient les impérialistes du bien pour toujours susciter une justification au désir d’égalité et à l’asservissement des hommes libres.

Tocqueville, en son temps, avait la même analyse.

Ben ouais Yves, l’individu est inséré dans la société donc sa position est toujours relative. Et comme la majorité, de gauche comme de droite, n’est pas toujours très intelligente, avoir moins que quelqu’un vous fait souvent passer pour une merde a ses yeux. Notez d’ailleurs la polysémie du terme « pauvre ». Un « pauvre mec » peut être relativement riche. Mais le fait est que ce sont souvent les pauvres qui sont vus… comme des pauvres. Bref, le jugement de valeur dépend de votre valeur financière, c’est pourquoi il est préférable d’être riche par rapport aux autres plus que par rapport a ses ancêtres d’il y a 300 ans. Afin d’attirer la « sympathie ». Et ça, c’est Adam Smith qui le dit.

Je crois que vous m’avez mal compris. J’ai dit exactement l’inverse de ce que vous avez compris.

En l’occurrence, je n’ai jamais dit que la position à l’égard de la richesse était relative.

Malgré la pression des progressistes, la définition de la pauvreté et, donc de la richesse, est structurée par des invariants qui permettent justement de mesurer des évolutions dans le temps.

J’ai par contre transposé l’analyse contenue dans l’article pour l’appliquer aux questions politiques et économiques.

Dans ce champ, c’est la même chose que dans celui du Marcel de Marcel Proust. Certaines personnes sont dans la subjectivité relative, le jugement de valeur comme vous dite. Alors qu’il ne devrait pas y en avoir dans une approche rationnelle et objective.

À l’instant T, vous êtes riche ou pauvre, heureusement, indépendamment de votre voisin (voir la définition de l’IPH calculé par l’ONU). Comme vous devriez apprécier telle œuvre parce qu’elle vous plait et non parce qu’elle plait à votre voisin.

C’est exactement l’inverse du relativisme. Les gens touchés par la convoitise et la jalousie des possessions du voisin sont les défenseurs d’une égalité castratrice et totalitaire. Ils sont les tenants de l’idéologie socialisante.

Ben ouais Yves, l’individu est inséré dans la société donc sa position est toujours relative. Et comme la majorité, de gauche comme de droite, n’est pas toujours très intelligente, avoir moins que quelqu’un vous fait souvent passer pour une merde a ses yeux. Notez d’ailleurs la polysémie du terme “pauvre”. Un “pauvre mec” peut être relativement riche. Mais le fait est que ce sont souvent les pauvres qui sont vus… comme des pauvres. Bref, le jugement de valeur dépend de votre valeur financière, c’est pourquoi il est préférable d’être riche par rapport aux autres plus que par rapport a ses ancêtres d’il y a 300 ans. Afin d’attirer la “sympathie”. Et ça, c’est Adam Smith qui le dit.