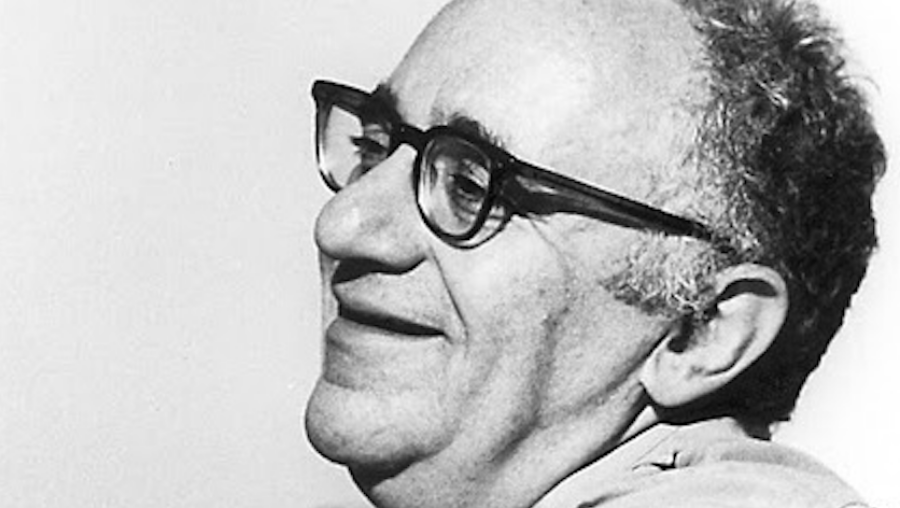

Roland Barthes est né le 12 novembre 1915 à Cherbourg. Il y a tout juste un siècle. Cela tombe bien. Je préfère de loin célébrer les naissances aux décès. Et, puisque je parle de décès, il est mort à un âge qui est le mien aujourd’hui… Il existe une autre correspondance : orphelin de père alors qu’il n’a même pas un an, il passe son enfance, jusqu’en 1924, à Bayonne, cette ville que j’aime et où est né Frédéric Bastiat, avec lequel j’entretiens certainement des correspondances encore plus étroites.

Longtemps, j’ai volontairement ignoré Roland Barthes. Mais je le découvre peu à peu, par fragments, au fil du temps, quand l’opportunité se présente. Fragments est d’ailleurs ce mot au pluriel par lequel, à la troisième personne, il décrit sa façon d’écrire :

« Aimant à trouver, à écrire des débuts, il tend à multiplier ce plaisir : voilà pourquoi il écrit des fragments : autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisirs (mais il n’aime pas les fins : le risque de clausule rhétorique est trop grand : crainte de ne pas savoir résister au dernier mot, à la dernière réplique). »

Roland Barthes par Roland Barthes, R.B. par lui-même, est donc, comme ses autres livres, composé de fragments, où tantôt il dit je (selon lui le je mobilise l’imaginaire), tantôt il dit il (selon lui le il mobilise la paranoïa) :

« L’effort vital de ce livre est de mettre en scène un imaginaire. Le rêve serait donc : ni un texte de vanité, ni un texte de lucidité, mais un texte aux guillemets incertains, aux parenthèses flottantes (ne jamais fermer la parenthèse, c’est très exactement : dériver. »

« Discret, très discret moteur de la paranoïa : quand il écrit (peut-être écrivent-ils tous ainsi), il s’en prend avec distance à quelque chose, à quelqu’un d’innommé (que lui seul pourrait nommer). »

Ci-dessus, Barthes emploie à dessein le verbe dériver. Il oppose en effet l’atopie au fichage dont il est l’objet – « Je suis fiché, assigné à un lieu (intellectuel), à une résidence de caste (sinon de classe) ». L’atopie, selon lui supérieure à l’utopie, est la doctrine intérieure de « l’habitacle en dérive »… En fait, son vrai lieu d’assignation est le langage. Du langage, il se sent « visionnaire et voyeur » :

« Selon une première vision, l’imaginaire est simple : c’est le discours de l’autre en tant que je le vois (je l’entoure de guillemets). Puis je retourne la scopie sur moi : je vois mon langage en tant qu’il est vu : je le vois tout nu (sans guillemets) : c’est le temps honteux, douloureux, de l’imaginaire. Une troisième vision se profile alors : celle des langages infiniment échelonnés, des parenthèses, jamais fermées : vision utopique en ce qu’elle suppose un lecteur mobile, pluriel, qui met et enlève les guillemets d’une façon preste : qui se met à écrire avec moi.»

Sans y penser, en écrivant “aveuglément”, Barthes tombe dans « le piège de l’infatuation : donner à croire qu’il accepte de considérer ce qu’il a écrit comme une “œuvre”, passer d’une contingence d’écrits à la transcendance d’un produit unitaire, sacré » :

« L’écriture est ce jeu par lequel je me retourne tant bien que mal dans un espace étroit : je suis coincé, je me démène entre l’hystérie nécessaire pour écrire et l’imaginaire qui surveille, guinde, purifie, banalise, codifie, corrige, impose la visée (et la vision) d’une communication sociale. D’un côté je veux qu’on me désire et de l’autre qu’on ne me désire pas : hystérique et obsessionnel tout à la fois.»

Dans son “œuvre”, c’est Gide qui lui a donné envie d’écrire, Barthes distingue un peu artificiellement (il y a « des chevauchements, des retours et des survies ») plusieurs phases, classées par genres et par intertexte, entendu comme « une musique de figures, de métaphores, de pensées-mots » :

- la mythologie sociale et l’intertexte de Sartre, de Marx, de Brecht

- la sémiologie et l’intertexte de Saussure

- la textualité et l’intertexte de Sollers, de Julia Kristeva, de Derrida, de Lacan

- la moralité (entendue comme “la pensée du corps en état de langage”) et l’intertexte de Nietzsche, mis entre parenthèses.

Ce sont ces deux derniers genres qui peuvent trouver, me semble-t-il, l’adhésion du lecteur. L’empire des signes relève de la textualité, le plaisir du texte et R.B. par lui-même de la moralité. Les deux premiers genres restent à mes yeux illisibles… À un moment, dans R.B. par lui-même, Barthes définit un texte lisible comme celui qu’il ne pourrait réécrire, un texte scriptible comme celui qu’il lit avec peine et un texte recevable comme celui qu’il ne peut ni lire ni écrire mais qu’il peut recevoir « comme un feu, une drogue, une désorganisation énigmatique »…

Hormis son Emploi du temps pendant les vacances, qui est un vrai régal, il est, dans ce livre, deux textes de lui qui ont, la nuit dernière, retenu mon attention quand je les ai lus. Je ne sais pas à quelle catégorie Barthes les aurait fait appartenir, mais je ne résiste pas à la tentation d’en citer un extrait de chacun :

« Rêver (bien ou mal) est insipide (quel ennui que les récits de rêve !). En revanche, le fantasme aide à passer n’importe quel temps de veille ou d’insomnie ; c’est un petit roman de poche que l’on transporte toujours avec soi et que l’on peut ouvrir partout sans que personne y voie rien, dans le train, au café, en attendant un rendez-vous. »

« Selon une hypothèse de Leroi-Gourhan, c’est lorsqu’il aurait pu libérer ses membres antérieurs de la marche, et, partant, sa bouche de la prédation, que l’homme aurait pu parler. J’ajoute : et embrasser. Car l’appareil phonatoire est aussi l’appareil osculaire. Passant à la station debout, l’homme s’est trouvé libre d’inventer le langage et l’amour : c’est peut-être la naissance anthropologique d’une double perversion concomitante : la parole et le baiser. »

- Roland Barthes par Roland Barthes, Points, 254 pages.

—

Laisser un commentaire

Créer un compte